筆者は、12月8日付けの本コラムにて、「システム改革が目指すのはベース電源観念からの脱却」と指摘した。そして、ポイントとして以下の解説を行った(

「ベース電源切り出しと原発損害負担-混乱情報解説の試み-」)。「市場が自由化され、再エネ等の分散型資源が増えると、需給調整が中央給電指令による制御から市場取引を利用した調整への変更が加速化する。再エネが主要な電力となり、需要量から再エネ供給量を差し引いたネットロード(残余需要)を指標に、既存大規模電源が応札するシステムに変わる。既存電源は調整用設備化する。この状況ではベース、ミドル、ピークという概念はなくなる。」

今回は、卸取引市場が整備され、太陽光・風力を主に再エネの普及が進んでいるカリフォルニア州(CA州)を例に、解説する。CA州では、需要の約8割を独立系統運用機関であるCA-ISO(Independent System Operator)が、卸市場の運営も行いながら、需給調整を実施している。ISOのHPには、時々刻々の需給状況が示されている。

【需給情報とネット需要のリアルタイム情報開示】

最近は、日本でも各電力会社(旧一般電気事業者)は、時々刻々の電力需要量推移を、予想量とともにHPに掲載している。夏のピーク時には特に注目される。CA-ISOは、需要に加えて、供給力、再エネ発電量、需要量と再エネ発電量の差(ネットロード)を、リアルタイムで掲載している。情報取集力、予測力を備えていないと不可能である。

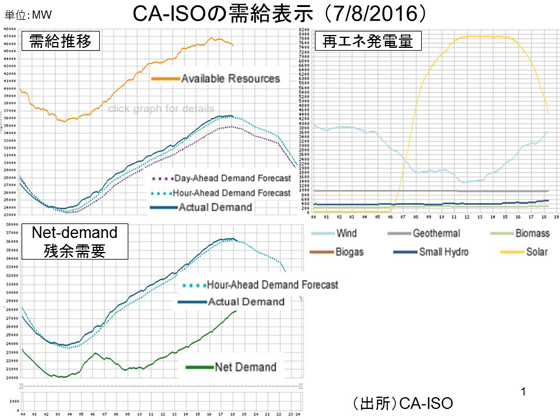

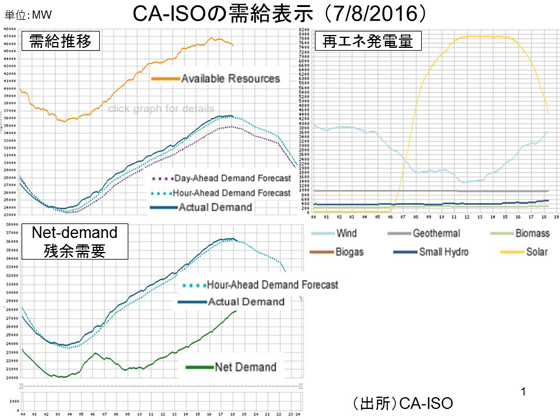

資料は、2016年7月8日の推移を示している。左上のグラフは需給推移である。上のカーブはAvailable resourcesで供給可能な全ての電力量である。下のカーブは需要量で、1日前、15分前の卸市場で成立した予想量、そして実際に生じた量を示している。当然であるが、1日前より15分前の予想量が現実に近くなっている。現実に近づくほど予測は正確になる。

資料.CA-ISOの需給表示 (7/8/2016)

(出所)CA-ISO

右上のグラフは、再エネ電力の発電量の推移である。同日は晴天で、上に凸の典型的な太陽光発電量の推移となっている。風力の発電量も多いが、夜間及びその前後が大きく、太陽光と補完関係にあることが分かる。

【ネットロードの意味と意義】

左下のグラフは、Net Demand(ネットロード)の推移を示している。ネットロードは、残余需要とも言われる。需要量から再エネ発電量を引いた残りの量である。どうしてこれを時々刻々表示するのか。ネットロードは、調整用電力の必要量を示しているからである。卸市場は、限界費用(燃料費)の低い電源から落札されていく(これをメリットオーダーという)が、燃料費ゼロの再エネはほぼ確実に給電される。変動する需要と変動する供給量の差はやはり変動するが、この予測が正確にできると、それをターゲットに調整用の供給量を決めることができる。発電側は、この情報を見て、予測して、市場にオファーを出す。需要の予想は長年の経験でノウハウが確立しており、風力と太陽光を正確に予測することがポイントになる。

このように、ネットロードは市場における供給行動の基礎になる。ベース電源論争があるが、卸市場が整備され、再エネが普及している状況下では、従来の電源区分であるピーク、ミドル、ベースという考え方は希薄になってきている。再エネがベースで、他は調整電源という見方の方が現実に合う。

日本の最新のエネルギ-基本計画は、2014年に策定されたが、ベースロード電源をはじめ従来の考え方で統一されている。2015年に策定された長期見通しも同様である。基本原理は重要で、至る所で考え方の基礎になる。例えば、九電ショックで有名になった再エネの接続可能量という考えも、ここに起因する。

【ネットロードとダックカーブ】

資料でのネットロードは、6時頃にピーク、9~10時にボトムとなっている。基本的に太陽光と風力のカーブに規定されている。この日は、日射量が落ちるころから風況がよくなりカバーする形となり、ネット需要は2つ目のピークが生じない形となっている。しかし、風があまり吹かない場合や、太陽光がさらに普及していく状況下では、2つ目のピークが立つ。これはダックカーブと称され、年が経つにつれて太陽光の割合が増え、それに対応した調整力(Ramping Need)が増えてくる。将来は1300万kWにもなり、これを2~3時間で供給(調達)しなければならない。これにどう対応するかが、ISOから見た再エネ普及に伴う課題になる。ISOは、リアルタイムの卸取引を州外の需給調整機関まで拡充しており、また、調整力としてストレージやデマンドレスポンスを活用することで、対応する方針である。

今回は、CA州の現状を例に、新時代の電力需給調整システムを紹介した。ベース、ミドル、ピークという観念、通念はなくなっている。欧州も同様であり、ネットロード、ダックカーブ等の用語は一般化してきている。ベース電源という古い考えを文字通りシステムの「べース」として考えることは、政策の大枠を歪めてしまう。