スマートグリッドとは?

スマートグリッドという単語を2語にわけると、スマート(smart:賢い・洗練された)グリッド(grid:電力網)となります。IT技術の躍進に伴い、携帯電話(smart-phone)にとどまらず電力網さえもアナログから進化を遂げ始めています。

その進化とは、簡単にいうと、リアルタイムにエネルギーの需要を把握して、効率のよい電力送電を可能にすることです。アメリカでは10年以上も前から検討が進んでおり、オバマ政権時代に注目を集め、米日を中心に、実用化の動きがはじまっています。“次世代電力網/次世代エネルギーシステム”と訳される事もあります。

では何がスマートなのでしょうか?例えば、私達の家庭に備え付けられている電力メーターは、リアルタイムで消費電力を知る事は出来ません。そこで、「スマートメーター」と呼ばれる電力メーターを導入することで、ネットワーク回線を使って電力会社にリアルタイムに転送したり、集計値に基づいて正確な電気消費量予測を立てることが出来るようになります。すると発電側は、リアルタイムな需要に応じて電力を供給したり、十分に電力供給が出来ない場合は、需要家に節電要請をすることが可能になります。つまり、双方向性が生まれ、互いのニーズを把握することで需要―供給間の無駄が少なくなるのです。そこには、風力発電や太陽光発電などの再生可能エネルギーも含まれ、各発電間の”やりとり”による活用・効率化も研究されています。

そして、エネルギーとIT技術の融合によって生み出されるこの双方向的なエネルギーシステムは、次世代の、環境や資源に配慮された街づくりにも広がりをみせていきます。スマートグリッドを中心としたこのような都市はスマートシティと呼ばれ、以下のようなシステムづくりや実証実験(4)参照)が検討されはじめています。

●スマートシティ>エネルギーマネジメント

・HEMSというシステムを使って、家庭内のエネルギーを“見える化”する

・BEMSというシステムを使って、ビルのなかのエネルギーも管理する。

・CEMSというシステムを使って、地域のエネルギーをマネジメント

・スマートメーターを通じて、家庭は現在の電力使用量や電気料金、家庭内の電力消費パターンをリアルタイムに把握できる

なぜスマートグリッド? ~日本の電力事情~

日本の電力網は世界トップレベルの安定性と効率性を保っていると言われています。かつて「スマートグリッド」といえば、電力系統を安定させるための手段の1つとして検討されていたに過ぎませんでした。

しかし、3.11後、日本の電力事情は一変しました。改めて自然とエネルギー、社会と真正面から向き合う時がきたのかもしれません。「需給逼迫」という文字を頻繁に見るようになった今、仮に電力問題を①作る、②送る、③使う、の3つの過程から考えた時、次のような課題を捉えることが出来ます。

① 発電の資源確保、エネルギー源の1つである原子力との付き合い方、代替エネルギーの問題、貯蔵出来ない性質、など

② 東日本・西日本間の周波数の問題や、使い手(需要家)の手元に届くまでにその約6割を損失してしまう“エネルギーロス”の問題、など

③ 節電をはじめとする電力の”使い方“や、需要家が最適な消費活動を行えるような環境設定を行う、など

スマートグリッドはこの①~③の中にある課題を、次世代の技術を使って横断的に解決するための1つの選択肢とも言えます。依田研究室では、特にこの③の課題に着目し、経済学の知見から“社会実証”というキーワードをかかげ、研究に取り組んでいます。また、“電力不足を一時的な現象と近視眼的にとらえることなく、エネルギー問題・地球環境問題の解決に向けたスマートコミュニティ構築のための契機としたい”と考えています。

スマートグリッドと経済学?

私達の生活において、経済活動は欠かせません。その“経済”の指すところは実は広く、お金だけではなく、世の中にある有限な資源も対象にしています。また、経済学というと一般的には難解な数式や難しい内容の分析というイメージがありますが、“最適な資源の配分”の実現を考えています。つまり、私達の暮らしを良くするには、何をどのように配分すれば、より効率的で最適なのだろうか?を考える、とても前向きで身近な学問でもあります。

電力に関しても、現在供給不足の状況なので、限られた電力をどのように配分すればよいかを考える必要があります。

3.11以降、節電に対する私達の意識も高くなっていますが、具体的にはどう節電するのがよいのでしょうか。

どういう節電が効果的なのでしょうか。

“デマンドレスポンス(DR)”という言葉があります。これは、電力需給が逼迫した時や系統が不安定になった時、電気事業者が需要家に対し電力使用を抑制するように働きかけ、電力消費パターンを変化させる仕組みです。

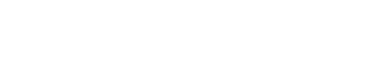

そして需要家を動かすために、大きくわけて以下のようなしかけがあります。なお、電力の需給状況に応じて電力料金を変動させることを、ダイナミックプライシング(変動型電気料金)と呼んでいます。

しかけ① ▶電気料金ベース:例)時間帯ごとに電気料金を変化させ、ピーク時の電気料金を割高にする。

・時間帯別料金(TOU)

・時間帯別料金(TOU)

・ピーク別課金(CPP)

・リアルタイム料金(RTP)

・ピーク日料金(PDP)、など

しかけ②▶インセンティブベース:

例)節電した分だけ利益になるようなサービスを契約・提供する。

話は少しそれますが、依田研究室では以前、禁煙意思と価格についての研究を行っていました。

そこで、たばこの値段と禁煙検討者の割合について、400円で25%、500円で41%、600円で62%、700円で81%、800円で92%が禁煙を検討する、と計算で具体的な数値を導くことが出来ました。

(関心のある方はこちらをご覧ください。)

そこで、同じように家庭における電気料金と節電行動の関係を考えてみます。例えば、1キロワットあたり約24円の電気料金をどのぐらい上げると、どの程度節電出来ると考えられるでしょうか。

ある年の夏の最高気温を35℃として、35円、40円、50円、60円と引き上げたときに、家庭はどう反応するのかを予測し、その行動パターンから夏場の日中ピーク時の削減電力を計算してみました。すると、128kw/35円時、139kw/40円時、157kw/50円時、175kw/60円時の削減を見込むことが出来ました。

(関心のある方はこちらをご覧ください。)

闇雲に値段を上げることは考えものですが、例えば、需要が一番高まるピーク時に電気料金を引き上げ、オフピーク時に値下げをすると、ピーク時での利用が調整されるかもしれません。電力は貯蓄が効かないので、もし一瞬でも需要が供給を超えれば、大型停電を招きます。ピーク時の約1/3が家庭における需要ですので、具体的な方略が、切に求められているところでもあります。

しかし、冒頭で述べたとおり、現時点ではその様子を把握する事が出来ません。そこでスマートメーターを使えば、需要家は、料金プランと状況を考えながらより意識的に節電(節約)行動をとるのではないかと考えられています。

DRは、需要家の節電行動を促進する、または協力を求めるのに効果的なしくみではないかと、期待・注目が集まっているのです。

また、依田研究室では需要家がDRのしくみだけで動くのかと言えば、そう単純にはいかないとも考えています。例えばDR導入へのハードルを、金額やシステム的だけではなく、心理面や行動面でも研究する必要があると考え、その方向で取り組みを始めています。

(関心のある方は、プロジェクト概要「スマートグリッドの社会実装化を見据えたエネルギー消費のデマンド・レスポンスの行動経済学的研究」をご覧ください。)

スマートグリッドは新興技術のため、実際に実社会で経済効果を測定した事例は日本においては稀有です。そのため、米国で用いられている国際標準の実験設計や分析手法を用いて日本で実証を行い、また工学者・技術者にも有用な分析結果を提供することが急務であると考えています。

国内において経済学からの類似研究は今のところ存在しないことから、依田研究室による、スマートグリッドの効果測定の経済学研究プロジェクト~スマートグリッドエコノミクス~は、大変先駆的な取り組みと言えます。

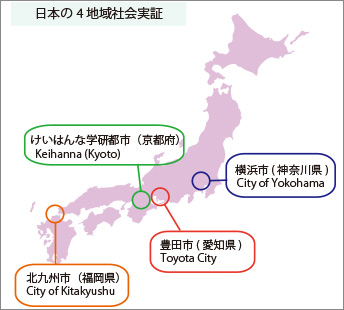

4地域実証実験

2010年、日本でも社会実証にむけて具体的な取り組みがはじまりました。経済通産省は、スマートグリッドについて調査する「次世代エネルギー・社会システム実証マスタープラン」を発表し、神奈川県横浜市、愛知県豊田市、京都府けいはんな学研都市、福岡県北九州市の4つの地域で実証実験が開始されました。

(詳しくは以下のリンクを参照してください)

この5カ年計画の中で、日本におけるスマートグリッド・スマートシティのあり方を見出すことを目指しています。また、この取り組みは単なる実証にとどまらず、新しいサービスや、海外に通じるデータづくりという側面も担っています。

- 経産省HP「次世代エネルギー・社会システム実証マスタープラン」

- http://www.meti.go.jp/press/20100811001/20100811001.html

- 各地の実証実験の取り組み紹介~次世代エネルギー・社会システム実証地域~

横浜市「横浜スマートシティプロジェクト(YSCPプロジェクト)」 - http://jscp.nepc.or.jp/yokohama/index.shtml

- 豊田市:豊田市低炭素社会システム実証プロジェクト(Smart Melit)

~「クルマと人が世界一うまく共生するまち」を目指して~ - http://jscp.nepc.or.jp/toyota/index.shtml

- 京都府(けいはんな学研都市)

「けいはんなエコシティ 次世代エネルギー・社会システム実証プロジェクト」 - http://jscp.nepc.or.jp/keihanna/index.shtml

- 北九州市「北九州スマートコミュニティ創造事業」

- hhttp://jscp.nepc.or.jp/kitakyushu/index.shtml

これまで、依田研究室では、これらの4地域や企業と共同して様々な実証実験を進めてきました。

- 神奈川県横浜市(東芝・東京電力など)

- ・最大4000の太陽光発電パネルの設置世帯のプロシューマー的行動のデマンドレスポンス効果を検証

- 愛知県豊田市(トヨタ自動車・中部電力など)

- ・新築スマートホーム対象にプラグイン・ハイブリッド自動車を導入し、省エネスタイルを追求

- 京都府けいはんな学研都市(三菱重工業・関西電力など)

- ・一般世帯対象にダイナミックプライシングを導入し、省エネコンサルティングによる節電行動を誘導

- 福岡県北九州市(新日鐵住金・富士電機など)

- ・集合住宅世帯対象に変動型ダイナミックプライシングを導入し、デマンドレスポンス効果を測定

ここで、一例として北九州の一般家庭における取り組みの内容とそこでの関わりについて、もう少し具体的に触れてみたいと思います。

北九州市八幡東区東田地区において、2012年の夏と冬に国内初の「ダイナミックプライシング」社会実証を行いました。実証では、無作為に割り振られた需要家を、介入をするグループ(トリートメント群)と、介入をしないグループ(コントロール群)にわけたうえで、トリートメント群に最大5レベル別(レベルがあがる毎に高い)料金を設定し、DRを実施しました。

- その結果、

- 夏の実証では、電気料金が高くなるピークの時間帯で、トリートメント群の需要が低下していることが確認された。需要削減率はレベルが上がるほどその結果が大きかった。

- 冬の実証では、電気料金が高くなる朝晩の2回において同様にトリートメント群の需要が低下した。DR終了後の時間帯へとピークシフトも見られた。

- 依田研究室では経済効果の測定を担当した。

夏冬ともにトリートメント群に効果ありという結果が出た。ピークカット効果はどちらも約20%。

なお、介入なし時の群間の差異は見られなかった。

このことにより、DR実証に高い効果ありと確認できました。

(詳しい結果はこちらをご覧ください)

この結果は、米国と測定結果とほぼ同様でした。また、この実証は日本初の本格的ダイナミックプライシング RCT 型の実験であると同時に、米国でも例のない5段階の変動型クリティカルピークプライシングを実証している点で国際的意義も大きいと考えられます。

なお、ここでは、ベースラインで既にオール電化向け時間帯別変動型料金に加入する方々に参加いただいたので、従来の一般家庭で考えると、もっと大きなピークカット効果も期待できるかもしれません。

高まる関心、期待される今後

以上のように、社会、街全体が今後スマート化していく可能性の中で、こうした社会実証も含め、様々な分野が開発・研究に取り組んでいます。依田研究室においても、これまで得られたデマンド・レスポンスの知見をさらに吟味しながら、社会実証から現実の社会実装へ向けて、DR普及の課題を引き続き探っていきます。そのためには、毎日の生活を営む需要家にとって経済的にも心理的にも納得のいく、地に足の着いた施策が不可欠と考えます。

そして将来的には、付加価値の高い創エネ・環境保護政策へと踏み出すだけでなく、経済成長と環境保護のジレンマが発生する新興国の市場へ向けた、スマートグリッドのシステム全体を輸出する発想をも射程に入れて、この“これからの分野”を研究していきます。

スマートグリッド関連資料紹介

- 【参考HP・文献】

- 依田高典HP

- 経済産業省

- マスタープラン

- 経済産業省ニュースリリース

- Japan Smart City Portal(JSCP)

- 田中誠・依田高典 特別寄稿

- HITACHIサイト

- 加藤敏春(2011)「節電社会のつくり方」角川書店

- 北九州スマートコミュニティ創造事業におけるダイナミックプライシング社会実証

ADR

右上の閉じるボタンをクリックするとバルーンを閉じることが出来ます。

CEMS

右上の閉じるボタンをクリックするとバルーンを閉じることが出来ます。

CPP

右上の閉じるボタンをクリックするとバルーンを閉じることが出来ます。

DR

右上の閉じるボタンをクリックするとバルーンを閉じることが出来ます。

【HEMS】

(ヘムス、Home Energy Management System、家庭用エネルギー管理システム)

家庭におけるエネルギー管理を支援するシステム。エアコン、照明などの住宅内のエネルギー消費機器をネットワークで接続し、稼働状況やエネルギー消費状況の監視、沿革操作や自動生業などを行い、省エネ、節電を行う

REP

右上の閉じるボタンをクリックするとバルーンを閉じることが出来ます。

RTP

右上の閉じるボタンをクリックするとバルーンを閉じることが出来ます。

TOU

右上の閉じるボタンをクリックするとバルーンを閉じることが出来ます。

【スマートメーター】

通信機能を備えた電力メーター。電力会社と需要者の間をつないで電力使用量などのデータをやり取りしたり、需要先の家電製品などと接続してそれを制御したりすることができるもの

ピークカット

右上の閉じるボタンをクリックするとバルーンを閉じることが出来ます。

【ピークシフト】

電力消費のピーク(頂点)を低く抑える為に、電力使用を時間的に移動する。例えば、比較的電力需要の少ない夜の時間帯に電気を使用する時間をずらすこと。

ピークカット

右上の閉じるボタンをクリックするとバルーンを閉じることが出来ます。

【ピークシフト】

電力消費のピーク(頂点)を低く抑える為に、電力使用を時間的に移動する。例えば、比較的電力需要の少ない夜の時間帯に電気を使用する時間をずらすこと。