本コラムでは、これまで安田陽特任教授と筆者を主に送電線空容量問題を取り上げてきた。本問題は狭義の系統接続、再エネ普及問題を超えて、電力自由化の基礎構造となる「オープンアクセス」議論本格化の端緒となりうるからだ。この視点に関しては、7月10日付週刊エコノミストに掲載された拙稿「福島後の未来:日本の真の電力自由化には送電線への自由なアクセス(

https://www.weekly-economist.com/20180710afterfukushima/)」を参考とされたい。

【広域機関データ修正の意味と意義】

今回は、電力広域的運営推進機関(OCCTO)が、3月12日に公表した「基幹送電線の利用率の考え方と最大利用率実績(確報値)について」について解説する。やや旧聞に属するが、重要な情報が含まれている。これに関しては、本コラム6月7日付で安田教授が取り上げている(「

送電線空容量問題、その後のその後」)。

昨年の10月安田教授と筆者が本コラムにて北部東北と北海道について、今年の1月には安田教授が全国について試算結果を発表した。送電線の平均利用率は東北・北海道で約1割、全国平均で約2割となった。エネ庁等はHP等にて、1回線2ルートの場合1ルートは緊急時用に待機させておくことから利用率は「最大でも5割」を強調する説明を繰り返した。

筆者は2月13日付けコラムにて、最大5割を強調するのは正確性に欠けミスリードする懸念がある、その場合だと京大が示すところの2割は1/2の1割となることを指摘した。また、政府HP掲載資料をみると、利用率計算の分母である「運用容量」の定義や統一性に疑念が残ることも指摘した。特に焦点となっている東北電力の運用容量は2回線相当となっている可能性があるとした(「

送電線利用率20%は低いのか高いのか-政府等説明への疑問-」)。

結局、電力会社(広域機関)の公表数字には重大な誤りがあり、東北電力は分母を2回線としていた(おそらく北海道電力も)。OCCTOは、3月12日付で「確報値」を公表し、報道関係者に説明を行った。修正と言っても、該当する1年間(2016年9月1日~2017年8月31日)のうち利用率が最大になる瞬間時における運用容量を見直しただけである。当該資料は17頁におよぶが、利用率は最大値で判断すべきである、公表データの一部に誤解を招く箇所があった等が主たる内容である。以下は、興味深い資料を選択し、解説する。

【東北の空容量ゼロの原因は原子力】

まず

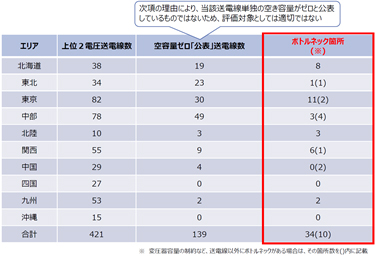

資料1である。最大利用率実績調査対象送電線として、エリアごとに関連の数値を掲げている。「空容量ゼロ「公表」送電線数」が多くて「ボトルネック箇所」が少ないエリアとして東北と中部が際立つ。東北は空容量ゼロ23路線に対して実際に混雑があったのは1ヶ所、中部は49路線に対して4か所である。これに関しては「次項の理由により、当該送電線単独の空容量がゼロと公表しているものではないため、評価対象としては適切ではない」としている。

資料1.最大利用率実績調査対象送電線

(出所)OCCTO:「基幹送電線の利用率の考え方と 最大利用率実績(確報値)について」(3/12/2018)

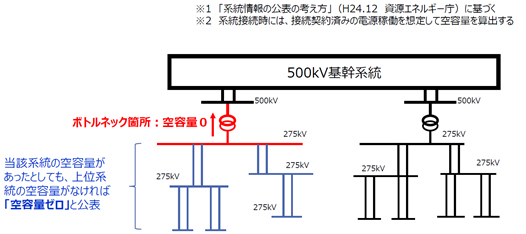

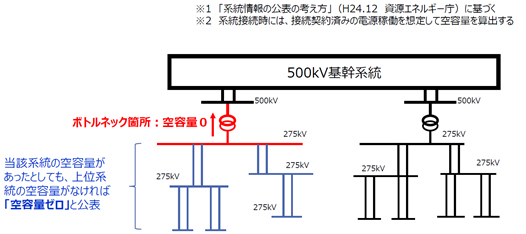

「次項の理由」の解説が

資料2である。新規電源は立地候補地点付近の系統に連系することから、「公表している空容量は、当該系統単独の空容量ではなく、上位系統の制約も考慮した空容量」とされている。当該系統に混雑が生じていない場合でも、上位系統に空きがない(と計算される)場合はそれに繋がる路線はやはり空きがないと分類される。

資料2.一般送配電事業者が公表する「空容量ゼロ」線路について

(出所)OCCTO:「基幹送電線の利用率の考え方と 最大利用率実績(確報値)について」(3/12/2018)

東北の場合は、上位系統は500kV(50万ボルト)となるが、上北変電所から西仙台変電所までの十和田、北上、青葉の3幹線である。青森県から宮城県に至る太平洋側を縦断する大動脈であり、利用率は平均で2.0%~6.8%、最大で8.5%~20.6%となった。運用容量数値修正前のものであるが、2倍としても高くはない。青森県に停止中1基、工事・着工準備中3基の約550万kW分の原発が存在するが、この存在が効いていると考えられる。要するに、青森県の4原発の存在が北東北の空容量ゼロの主要因となっていると考えられる。

一方、中部の空容量ゼロは49路線と多いが、原子力要因は東北に比べて小さいと考えられる。同社は、想定潮流合理化による空容量見直しを真っ先に実施し、4月に空容量ゼロ地域が大幅に減少する結果を発表している。見直しする前と後の要因を知りたいところである。

【最大利用率約6割は高いのか】

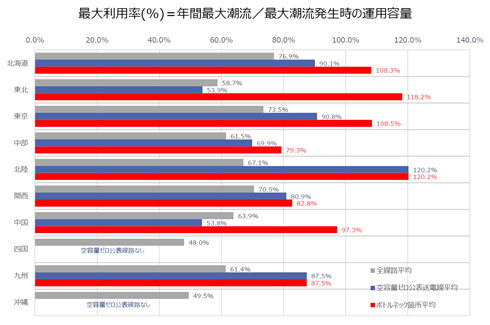

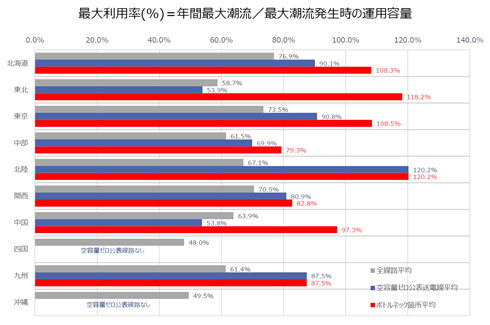

資料3は、最大利用率の(確定値)である。エリア毎に全路線平均、空容量ゼロ公表送電線平均、ボトルネック箇所平均に3種類を掲げている。

資料3.基幹送電線※の最大利用率実績調査結果(確報値)

(出所)OCCTO:「基幹送電線の利用率の考え方と 最大利用率実績(確報値)について」(3/12/2018)

最も意味があるのは全路線平均だと考えられる。容量ゼロ路線は既に「評価対象としては適切ではない」とされている。ボトルネック路線は数が少ない。全路線平均では、最小の48.0%から最大の76.9%まで幅があるが、概ね6割程度となっている。年間最大利用率6割をどう解釈するか。筆者は、さらに1回線待機していることを合わせると、余裕があると考える。

【愕然とする「誤解を招く数値」】

OCCTOや電力会社は、正式に数値が間違っていたことを認め、再調査の結果を公表した。しかし、年間最大値の時点に限っての公表(調査?)であり、エリアごとの解説も乏しい。何よりも、データの価値や処理に対する姿勢に疑問を感じる。原資料の14頁をみてみる。タイトルは「広域機関が公開している系統情報について」で、「広域機関システムにおいて公開している系統情報について、以下のとおり誤解を招く数値が入力されている例があることを確認した。」と続く。3項目の「誤解」が紹介されているが、なかでも「熱容量が制約要因の場合は、N-1故障を考慮し、1回線熱容量を基本とした運用容量であるべきところ、設備容量値(2回線熱容量)が入力されているものがあった。」は、数値が2倍あるいは1/2になることである。基礎データを軽視しているように見え、誠に残念である。

政府・電力業界は、「送電線の有効利用」を目指して、「日本版コネクト&マネージ」を進めており、「想定潮流の合理化」を織り込んだ空容量の改訂作業を行っているところである。4月にも結果が発表されることを期待していたが、筆者は、中部以外の情報は把握していない。説得力のある見直しと早期発表を期待したい。