TOP > コラム一覧 > No.223 2050年再エネ50~60%案のカラクリと問題点

No.223 2050年再エネ50~60%案のカラクリと問題点

2020年12月24日

京都大学大学院経済学研究科特任教授 安田 陽

2020年12月21日の経済産業省 総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会(第35回会合)において、「2050年には発電電力量の約5〜6割を再エネで賄うことを今後議論を深めて行くにあたっての参考値としてはどうか」という政府案が発表されました(同会合資料1「2050年カーボンニュートラルの実現に向けた検討」, p.148)。本稿では、この「2050年に再エネ約5〜6割」という数値がマスメディアやSNSを通じて一人歩きしないように、それがどのように決められどのような意味を持つかについて、分析していきます。

何故「約5〜6割」という数値が出てきたかの根拠を同資料から探すと、「ヒアリング等の示唆」として、「火力・原子力がなければ、再エネの統合費用(引用者注:系統接続等で必要となる発電コスト以外のコスト)が高まり、総費用は大きくなる。日本を9地域に区分しVRE(引用者注:変動性再エネ)発電単価7〜8 円/kWhの場合、再エネ比率約54%が最適、3地域に区分しVRE発電単価9–10円/kWhの場合、再エネ比率約27%が最適」(同資料p.146)という情報が見られます。この数値「再エネ比率約54%が最適」という数値が、冒頭の政府案の根拠であると見ることができます。

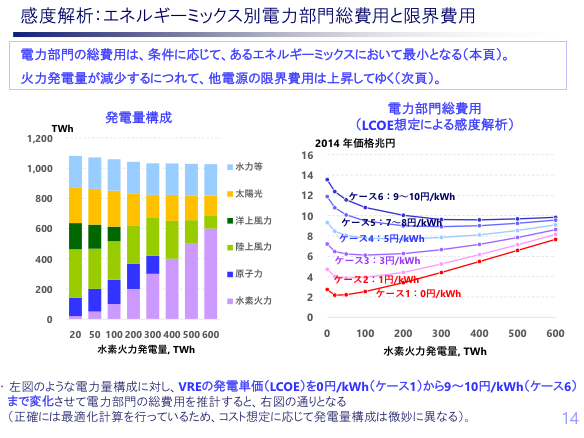

では、この「ヒアリング等の示唆」の大元となる資料とは何でしょうか。この「ヒアリング等」の内容は同じく基本政策分科会の第34回会合資料3-3「ヒアリング資料(日本エネルギー経済研究)」に見られます。同資料では、「VREの発電単価(LCOE)を0円/kWh (ケース1) から9〜10円/kWh (ケース6) まで変化させて電力部門の総費用を推計」した結果がp.14に示されています(図1)。このようにあるパラメーター(変数)の数値を複数通り振って分析する手法は一般に「感度解析(感度分析)」と呼ばれます。この感度解析の結果、「再エネ比率約54%が最適」という最適解が計算されたことが同資料p.14のグラフから読み取れますが、この解析の中のもう一つのパラメーターに「水素火力」が登場しているところが注目すべき点です。

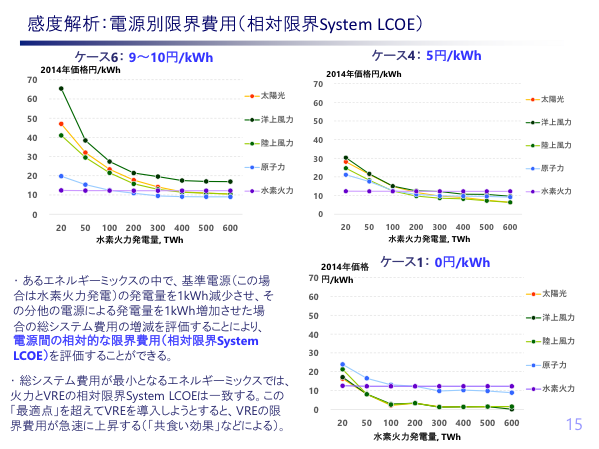

この「水素火力」とは、従来、石炭・石油・ガスを燃料として稼働させていた火力発電に水素を使うものであり、同資料では水素火力の発電コスト(同資料では、やや専門用語ですが、相対限界System LCOEと表記)は12円/kWhと仮定されています(図2)。この「12円/kWh」という数値は、第35回会合資料1でも「水素供給コストは2030年に30円/Nm3 (発電コスト17円/kWh)、将来的には20円/Nm3 (発電コスト12円/kWh)程度の実現を目指している」と記載されています(同資料p.69)。ここで「水素火力の発電コスト12円/kWh」という「仮定」が、政策決定の議論の場で妥当かどうかが問題となります。

図1 日本エネルギー経済研究所による解析結果

(出典)基本政策分科会第34回会合資料3-3, p.14

図2 日本エネルギー経済研究所による解析結果

(出典)基本政策分科会第34回会合資料3-3, p.15

一般に感度解析とは将来の予測などに不確実性がある場合に、その不確実性をも考慮するために行われるものです。その点で、風力や太陽光などのVRE発電コストが将来どの程度低減するのかという若干の不確実性が含まれる将来予測に対して図1〜2のように感度解析をすることは学術的には妥当です。

しかしながら、不確実性を考慮するという目的であれば、VREの発電コストの将来動向よりもはるかに不確実性が高い水素火力の発電コストも感度解析しないと、政策決定においては公平な議論とは言えません。事実、第35回資料1にも「水素発電(2020年電時点試算)」が「専焼97.3円/kWh」と記載されている通り(p.64)、過去10〜20年前の再エネよりも遥かに高コストなものをあと30年かかってなんとか12円/kWhまで低減させるという、不確実性が高い仮定がここで用いられています。風力や太陽光は現時点で多くの国でコストが下がっており、将来予測も複数の国際機関や複数の民間シンクタンクが予測を競い合っている状況で、若干の不確実性はあるもの、その不確実性(誤差)の幅は年々少なくなっています。一方、水素火力はまだ経済的実現可能性を検証するのはこれからの段階であり、水素のコストの方が圧倒的に不確実性が高いと言えます。不確実性が低いものを丁寧に感度分析していながら、不確実性がより高い方法を決めうちの数値で仮定するという方法は、研究成果の途中経過の一部を速報的に提示するという点では価値があるものの、これが政策決定に根拠に使われるとしたらバランスを欠いていると言わざるを得ません。

また、同じ水素でも再エネ由来の水素(グリーン水素)と化石燃料由来でCCUS(二酸化炭素再利用・貯留)を用いる水素(ブルー水素)でも将来コスト予測が異なることが世界中で議論されています。第34回会合資料3-3では水素製造の方法については直接言及はありませんが、第35回資料1ではCCUSを前提とした水素製造が前提となっているようです(例えばp.35)。一方、ブルームバーグNEFの試算では、2050年になるとブルー水素よりもグリーン水素の方が低コストになると予想されており、このような状況では再エネ由来の水素という選択肢を捨ててわざわざ化石燃料由来(+CCUS)の水素を用いる戦略にほとんど妥当性はないと言うことにもなります。仮に、図1の試算において水素火力の水素が再エネ由来であった場合は、再エネ比率は80〜100%と言い換えることもできるでしょう。

その他、第34回資料3-3では用いた仮定にさまざまな不確実性が見られます。例えば、同資料ではF. Ueckerdt氏、L. Hirth氏らの論文を根拠に「統合費用」(システムコスト)という概念を用いていますが、同論文で取り上げられているoverproduction(発電過剰≒出力抑制)costは再エネ由来のグリーン水素を用いることによりこの部分を大きく削減できる可能性があります(そもそも水素はそのために導入されるというのが国際議論です)。しかし、同資料ではその選択肢に対しては言及がなく、化石燃料(+CCUS)由来の水素を前提としたのであれば、統合費用を過剰に見積もっている可能性もあります。

さらに、国際議論の場では再エネや需要の変動に対応する電力系統全体の能力として「柔軟性(flexibility)」が盛んに議論されています。例えばより低コストで既に実用化されている柔軟性供給源としてはバイオコジェネや熱貯蔵が挙げられますし、風力などのVRE(変動性再エネ)自体も電力市場を通じて柔軟性を供給することが可能です。そのような実例が既に過去10年間で各国で次々と積み上がっているのが足元の国際動向ですが、同資料ではそれらについて全く記述がなく、あたかも「調整力の確保」が火力発電でしかできないかのような前提となっています(そもそも「調整力」という用語を用いる時点で国際議論から乖離しています)。

以上、2020年12月22日の基本政策分科会で発表された「2050年に再エネ約5〜6割」という政府提案がどこからどのように試算されたのかについて概観しました。箇条書きにまとめると、

①「2050年に再エネ約5〜6割」という数値は水素火力を前提とした解析に基づいている

②水素火力の将来コストは不確実性が高いにも関わらず、12円/kWhと固定され計算されている

③国際的に議論が盛んな「柔軟性」という概念が用いられず、過度な火力依存が前提となっている

というところでしょうか。もちろん、学術研究としては限られた条件で一定の仮定のもと分析や解析を行うことは方法論としては妥当であり、元となる試算結果の学術的価値は高く評価されるべきです。しかし一方で、審議会や分科会など政策決定の過程では、このように限定された前提条件の試算のみを用いて議論を進めることは公平性に欠き、「根拠に基づく政策決定(EBPM)」の方法論として妥当であるとは言えません。

幸い、同資料ではこの数値はあくまで「参考値」であり、「政府目標として定めたものではなく、今後議論を深めて行くための一つの目安・選択肢。今後、複数のシナリオを検討していく上で、まず検討を加えることになるもの」(同資料p.148注記)と説明されています。早晩、「2050年に再エネ約8〜10割」などの選択肢も追加され、国際動向にも合致した科学的方法論に基づく健全な議論が進むことを期待したいと思います。

(キーワード)再生可能エネルギー、統合費用(システムコスト)、水素火力