TOP > コラム一覧 > No.228 福島事故後10年、原発が直面した「逆風」と「期待」

No.228 福島事故後10年、原発が直面した「逆風」と「期待」

2021年1月28日

エネルギー戦略研究所㈱ シニアフェロー 竹内敬二

キーワード; 原発、エネルギー基本計画、カーボンニュートラル

東京電力の福島第一原発の事故から10年になる。3基の原子炉が炉心溶融するという最悪級の事故で、事故直後は多くの人が「日本で原発はもう生き延びられない」、あるいは「大規模な原発縮小政策は必至」と思ったはずだ。

今はどうなっているか。原発の再稼働は9基にとどまっているが、政府は強気を保ち、「原発復権ありき」で将来のエネルギー政策を描いている。この10年、原発はどんな逆風を受け、どんな期待を担ってきたのか。そして政府のエネルギー政策はどう動くのか。

「低減するが最大限活用」とは?

菅首相は昨年10月、「2050年にカーボンニュートラルの実現」を公約に掲げ、政府は2か月後の12月には、「50年ゼロ」を実現するための「グリーン成長戦略」を作った。ただこの中の一文が話題になっている。原子力の扱いについて「可能な限り依存度は低減しつつも、引き続き最大限活用する」と書いているのである。

「どっちなんだ?」と思うが、ここに政府の悩みが凝縮されている。原発への社会の反発は強くて無視できないが、しかし、政府としては復活させたい。今はとりあえず、どちらに転んでもいい書き方をしておこう、ということだ。

事故前は54基、事故後に21基を廃炉、再稼働は9基

原発は逆風の中にある。事故後、新生の原子力規制委員会が電力会社の前に立ちはだかった。規制委は安全基準を作り直したが、この基準はかなり厳しいものだった。事故前は、「規制当局(原子力保安院)は電力会社の虜(とりこ)だった」(国会事故調の報告書)といわれるほど、保安院と電力会社は癒着していたが、新しい規制委は会議も公開の場で行うようになり、以前は常識だった電力会社と規制当局の「事前のすり合わせ」もできなくなった。

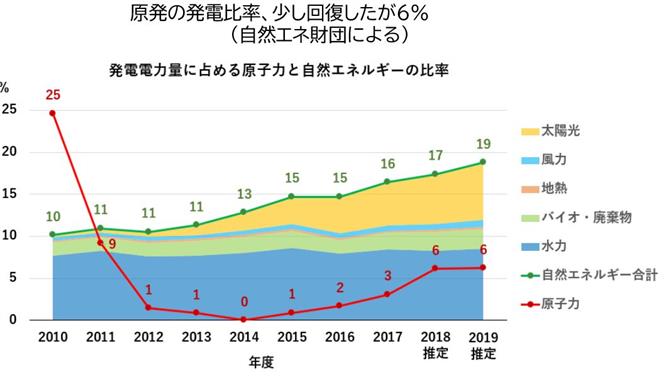

福島事故の前、日本には54基の原発があり、発電の25%前後を担っていた。福島事故のあと21基が廃炉になり、24基は止まったまま。再稼働は9基。審査中のものも活断層の評価など難問を抱えるものが多く、なかなか進まない。北海道泊原発3号機はもう7年半も審査している。再稼働はこれからも簡単には増えないということだ。

もう一つは、日本社会が「原発なしの生活」に慣れたこと。19年の原発による発電は6%でしかない。世論調査では、今も再稼働への反対が過半数になることが多いが、背景にはやはり「原発なしでもやっていける」ことへの慣れがあるだろう。

裁判で規制委も追い込まれる

昨年12月4日、大阪地裁は関西電力の大飯3、4号機の設置許可を取り消した。理由は「原発の設計の際に考慮する地震の強さが不十分だ」。そういわれても、他の原発でも同様の計算方法でチェックをしているため、規制委の戸惑いは大きい。

また四国電力・伊方3号機では、17年と20年の仮処分決定で極めてまれな阿蘇山の大規模噴火の想定が不十分とされた。大噴火は何万年かに一度のできごと。これまでほとんど問題にされなかった。こうした地震や火山の問題では電力会社も規制委も同じ「困る側」だ。難問への対応に苦慮している。

これらを含め、福島事故後、規制委の審査後に原発の運転を止める仮処分や設置許可取り消しを命じた司法判断が5件ある。かつて原発裁判といえば電力や国の連戦連勝だった。安全性については、伊方原発の許認可取り消し請求訴訟の最高裁判決(1992年10月)をモデルに判断していたことが大きい。それは「国がちゃんと手続きを踏んで審査していれば信用できる。それに基づいた決定は問題なし」というものだった。

ただ、最近はそういう木で鼻をくくったような判断ではなく、裁判官の踏み込んだ考察が見られるようになった。「地震の強さ」「大噴火のリスク」の評価などもそれにあたる。現在係争中の原発関係の裁判は33件ある。今後住民側が勝つ司法判断が続くと、電力会社も規制委にも大きな重荷になる。

「核のゴミの処分場」選びなどで議論が進む

この10年で最大の原子力政策上の後退は、高速増殖炉(FBR)もんじゅの廃炉決定(2016)だ。FBRの研究開発を担う文科省は激しく抵抗したが、政府は押し切った。これによって「原子力の将来はFBRを中核とした核燃料サイクル」とした日本の原子力の次世代計画は止まった。

一方、原子力関係で議論が進んだ分野が2つある。1つは、高レベル放射性廃棄物(核のゴミ)の処分場の選定。日本では数十年来、場所選定の議論が進んでいないが、昨年、北海道の寿都町と神恵内村が正式に応募した。まだ第一段階の「文献調査」なので将来どうなるかは全く分からないが、議論が初めてスタートしたことは確かだ。

もう一つは、使用済み燃料の中間貯蔵施設の建設問題。青森県むつ市に東京電力と日本原電が共同で建設している中間貯蔵施設を、「収容能力に余裕がある」として電力会社が共同で使う案がでてきた。この計画が進めば、間接的に原発の再稼働議論の進展につながるとして電力業界は歓迎している。

30年に原発で20~22%、50年には「2~3割」の「高値計画」

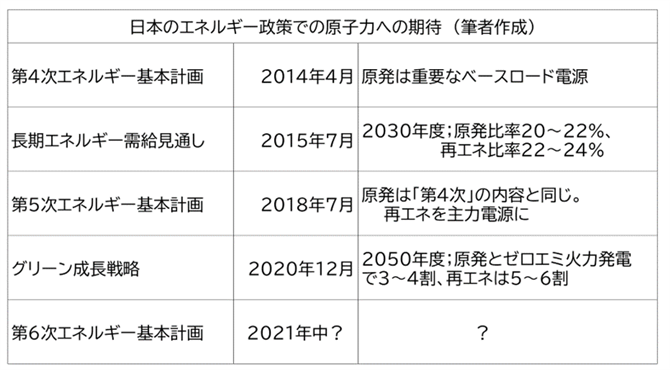

政府のエネルギー政策で中心的な役割を果たしているのはエネルギー基本計画とそれに基づく長期エネルギー需給見通しだ。2014年にできた第4次エネルギー基本計画では、原発はほとんど再稼働していなかったのに「重要なベースロード電源」とされた。「原発重視は変えない」という政府の強い姿勢であり、これに基づいて翌年に作られた長期需給見通しでは「2030年の原子力比率は20~22%」と大きな値を与えられた。

18年に改定された第5次エネルギー基本計画でも、この認識と数字はそのままで引き継がれた。来年改定される第6次計画ではどうするかが、今議論されている。

しかし、再稼働原発が増えないまま30年が近づく中で、「30年に20~22%」は無理だろうといわれるようになった。ところが、昨年12月にできたグリーン成長戦略で政府は、30年を飛び越し、50年の「参考値」として「原発と二酸化炭素を回収するゼロエミッション火力発電で3~4割を担う」を設定した。(ちなみに再エネは5~6割)。

ゼロエミッション火力発電は今のところ、どんなものになるかは全く分からない。うまくいっても1割程度だろうといわれる。とすれば、「50年に原子力は2~3割」とのメッセージになる。原子力は非常に大きな「期待」を背負わされた。「高値議論」への誘導でもある。

まじめに考えると、この数字は議論を呼ぶものだ。日本の原発は老朽化が進んでいる。原発の寿命は40年(特別に延長しても60年)。それを考えると、2050年に発電の2~3割を担い、その後も「温室効果ガスの実質排出ゼロ」を担い続けるとすれば、原発の新設が不可欠だ。

つまり新設の方向に議論がいけば、原発は生き延び、復権する。一方、新設が無理ならば「50年ゼロ」にも貢献できずに原発はフェードアウトしていくということだ。本当は、原発は追い詰められている。