TOP > コラム一覧 > No.159 森林バイオマスを巡るEUの動き - 国際的議論の核心

No.159 森林バイオマスを巡るEUの動き

- 国際的議論の核心

2019年12月5日

京都大学大学院経済学研究科特任教授 加藤修一

EU・REDⅡを巡る森林バイオマス議論

EUを中心に森林バイオマスに関する国際的議論が続いている。EUは、バイオマスに関して多くの懸念事項から科学的な“5年論争”を行い、新指令等により一定の決着がついている。しかし敢えて言うならばそれは、バイオ燃料ついてである。しかし依然として熱い議論が続いているのは森林バイオマスである。世界的なシンクタンクであるチャタムハウス(RIIA:英国王立国際問題研究所)はバイオマス政策の改善(注1)を報告した。その後、英国の気候変動委員会(CCC)は、気候と生物多様性にインパクトを与えかねないと、今後の森林バイオマス火力は、CCS付きの大規模バイオマス火力しか認めないと公表した(注2)。この流れに対応して英国再エネ協会(REA)は更なる科学的エビデンスの収集を公募している(注3)。先のチャタムハウスレポート対してIEA Bioenergy(2018)は、反論(注4)を行った。また約800人の科学者等が、EU議会に改善要求(2018)を突き付け、森林バイオマスの化石燃料代替は気候変動に悪影響をもたらすと、太陽光や風力発電の大量導入を呼びかけ(注5)、同時にそれに賛同する市民団体はEUを司法裁判所に訴えている。更には長期にわたり科学的議論を先導してきたEUの科学諮問会議(EASAC)の最近の報告は、科学と政策の深刻なミスマッチを指摘するに至っている(注6)。

注1: Chatham House’s recent paper, Woody Biomass for Power and Heat: Impacts on the Global Climate,2017.2

注2: SIMON EVANS, CCC: UK should ‘move away’ from large-scale biomass burning,2018

注3: REA, UK REA launches bioenergy review with new call for evidence、2019.1

注4: IEA Bioenergy, Response to Chatham House report “Woody Biomass for Power and Heat: Impacts on the Global Climate”,2017.3

注5:LETTER FROM SCIENTISTS TO THE EU PARLIAMENT REGARDING FOREST BIOMASS,2018.1

注6: Michael Norton, et al. Serious mismatches continue between science and policy in forest bioenergy, GCB Bioenergy、2019

森林バイオマスと炭素固定

森林バイオマスは、カーボンニュートラルといわれるが、確かに“バイオマスはカーボンニュートラル”である。しかしこれを我々が利用するには条件がある。その一つはカーボンペイバックタイム(CPT、以下同様)である。一般に森林における伐採現場には、枝払い、バークなどの森林残渣があり、これらは短期間で急速に分解し大気に排出しCPTは数年と短く、また放棄しておいても排出するならば利用することには意義がある。実際、EUの木材製品の製造業者は、数十年間、木材プロセスから生じる廃棄物等から電気・熱を得てきた。この方式は依然としてヨーロッパの森林由来エネルギーの大部分を供給しており、気候に便益(化石燃料の代替)をもたらしている。以上の廃棄物のほぼ全てが長い間使用されてきた。樹木の再生可能性は、化石燃料とは異なり、バイオマスが最終的にGHGを削減できる理由を説明するのに役立つが、それは長期間という時間範囲に限定されることを知る必要がある。一般的に森林はCO2を吸収し、炭素を固定し続け、また伐採され木製品は長期的に炭素固定が続く。最近のCLT(直交集成板)による木造高層建築物も炭素固定を進めるものである。同様にこの様な視点から建築物への国産木材の活用(炭素固定)のためにCO2固定認証制度(東京都港区)が実施される一方、木材の炭素固定機能に着目した税制上の措置(いわゆるカーボンストック減税)が提言されてもいる。

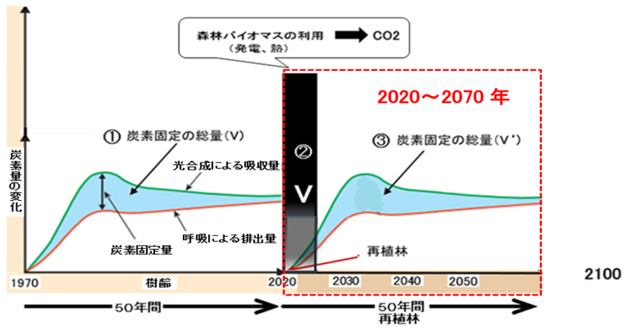

図-1 森林バイオマスのCO2の吸収・排出の過程

資料:独立行政法人森林総合研究所(左側の水色原図)より、それ以外は筆者加工(2019.12)

図-2 EUに向かう主要なペレットの国際貿易フロー (2008年)

資料:Society of Chemical Industry 及びJohn Wiley & Sons, Ltd., Sikkema et al.(2011)より

しかし、最近の森林バイオマスの注目度は、化石燃料の代替的エネルギーとして利用するところに現れている。特に過去10年間と利用方式が異なる。ヨーロッパでは米国とカナダの合計とほぼ同じ量の木材が伐採されているものの一次エネルギーの約5.5%(最終エネルギーの約4%)程度しか供給できていない。2030年の再エネ増分の40%を供給する場合(最もあり得る水準)、必要量は全ヨーロッパの伐採量に等しくなると想定されている。後述するように、REDⅡは、熱供給のために10%増加させる目標もある。その中最近のEUは、米国・カナダからの輸入拡大(図-2)し、樹木丸ごと、即ち木質ペレットのほぼ90%が、主にパルプ用材を使用し、木材製品用がおがくずとして燃料化されている。この様な利用においてさえも森林バイオマスのCO2排出量は、燃焼時ノーカウント、即ち額面ゼロである。以上の様な異なる利用拡大はCO2が多量に排出になる。本来的にはこの40%(2.5EJ)が、本質的に炭素中立である太陽光・風力で置き換わることが必要であり、それこそ気候に便益を与えることになる。

森林バイオマスの燃焼時排出

従って、森林の残渣や廃棄物等を利用する伝統的方式で無い場合は、図-1に示すようにCPTが長期わたることにもなる。結論を言うと、森林バイオマスの燃焼利用は、GHGに関して透明性のある持続可能性の基準(国際間のサプライチェーンなどを含めたライフサイクル)の点から捕捉をしなければならない。森林をエネルギー利用のために伐採することは数十年から数世紀にわたって大気中の炭素が増加するリスクがある。この効果は、木材が温室効果ガス(GHG)の観点から収穫と使用が非効率的な炭素ベースの燃料であるという事実から生じる。何を意味しているのかというと、通常、収穫された各樹木の約3分の1以上は、土壌を保護するために森林に適切に残され、根と小枝に含まれている炭素が分解して放出する。一方、発電所に到達したバイオマスは、確かに化石燃料との置換はできる。しかし通常、木材の炭素結合、含水量、更には燃焼温度が低いことから電気kWh当たりで考えると石炭のCO2の1.5倍、天然ガスのCO2の3倍を排出する。図-1は、単純化した図式であるが、以上のことを想定すると、仮に50年間で炭素固定量①が進み、EUの様に伐採後に北米のペレットなどにより、火力発電後にCO2の全排出量②を吸収(回収)し成木になるまでに約50年必要を前提すると、赤破線内の2020年~2070年の50年間で再吸収が進む。再吸収が終了して初めて炭素中立が成立する。伝統的な木材廃棄物の利用は、数年のCPTであるが、丸太をあたかも丸ごと燃焼するようなやり方は、長期的に50年、100年、中には樹木によっては数百年かかることを考えると、CO2が大気中に残存する。従って、この様な森林バイオマスの燃焼方式が増加すればするほど、大気中のCO2は増加する。森林バイオマスの利用方式の違いが気候変動に大きなインパクトを与えかねない。

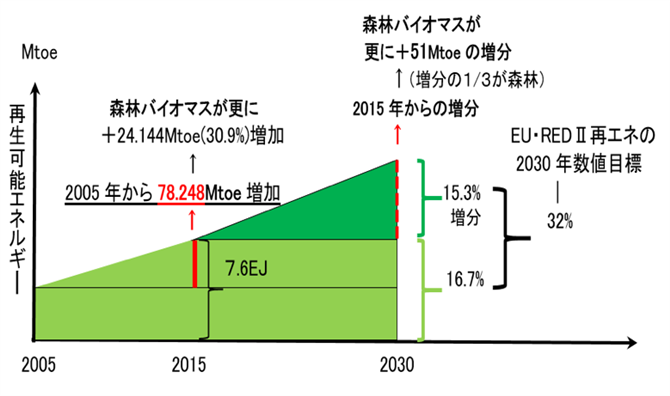

図-3 EUにおいて増加する森林バイオマス

資料:Eurostat、EC関係資料等より、筆者作表(2019.12)

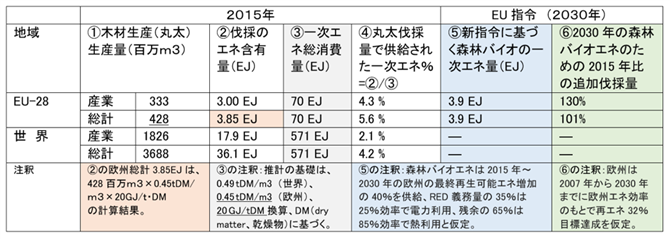

表-1 森林バイオマスエネルギーと2030年の潜在需要

注)TOE石油換算トン(tons of oil equivalent、toe)、概ね1 toe = 42 GJ 、EJ:エクサジュール=1018ジュール

資料:Nature Communications volume 9, Article number:3741(2018)などより筆者仮訳、関係数値データより筆者作表(2019.12)。

EU・REDⅡ(2030)のバイオマス展開と気候インパクト?

以上のことは、EUの2030年の再エネの数値目標において問題となる。2015年の16.7%から15.3%増分させて2030年には32%の目標がある。森林バイオマスが重要な役割を担っている。先ずEU28の2005年から2015年の変化を図-3でみると、再エネ(最終消費ベース)の増分は78.248 Mtoe、その内59%の46.430 Mtoeがバイオマスである。この約52%が森林バイオマスである。この10年間の再エネ増分の約30%は森林バイオマスが担っている。REDⅡは、食糧由来バイオ燃料は規制が強くなり鈍化することから森林バイオマスの増加が想定される。例えば、REDⅡは再エネ熱を毎年1%増加と設定し、大部分は森林バイオマスに依存し2030年の増分は51 Mtoe(=2.13 EJ)である。増分6.24 EJの内の1/3相当(2.13EJ)が森林バイオマスである。丸太伐採量に換算すると236百万m3と2015年の428百万m3(表-1)の55%相当量が増分といわれる。更に別視点からみると、2030年の再エネの増分15.3%(図-3)のためには、エネルギー効率32.5%のもとで6.24EJが必要であり、その内、森林バイオマスが3.9EJである。この場合、合成効率64%の供給等の複雑な計算過程を経て、約3.85EJ(表-1)を試算している。この追加伐採量の試算は、既存量の101%に相当する膨大な増分(表-1)である。先の図-1のCPTは樹種等の様々の条件で長短が生じ、燃焼部位が、廃棄物に限定せずに樹木の主幹まで燃焼し尽くす過程にこそ多くの科学者が懸念しているのであるが、正に今後101%の森林バイオマスが、最近の異なる利用方式で関与することになった場合には、大気中に大量のCO2が排出され、気候にインパクトを与えかねない。

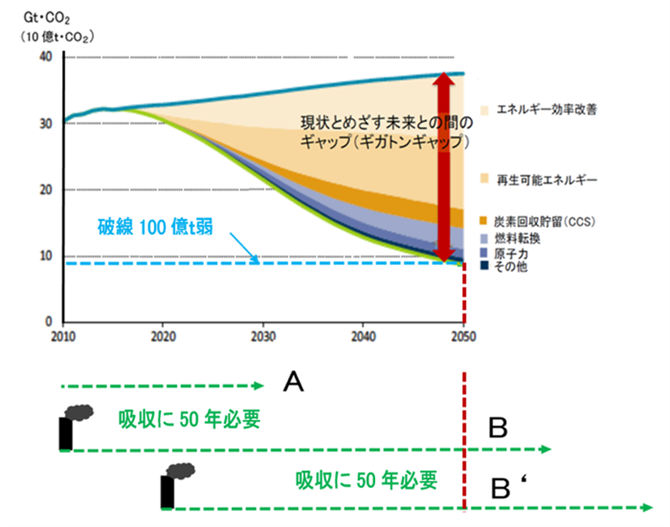

図-4 現パリ協定に見る“ギガトンギャップ”

注)GEA: Global Environmental Action、地球環境行動会議(国連NGO)。

資料:「OECD/IEA and IRENA,2017における国際エネルギー機関(IEA)の分析

をもとに高村ゆかり作成図(GEA講演資料)」に下端のABB‘などは筆者加工(2019.12)。

“ギガトンギャップ”を埋めるべく科学的な核心

以上の状況のなかでパリ協定は2020年1月から本格的に動きだすが、前述の図-1と関係づけたものが、図-4である。図-4の上端の青実線はパリ協定により各国が予定する対策が実施される場合の排出量であり、下端の緑実線は、2℃・66%の確度で長期目標を達成の排出量である。21世紀後半に世界がゼロ排出目標とすると、青破線は2050年には大気中のCO2が100億t弱を示している。また、緑破線のA、B、B‘は、CPTが50年と仮定した再植林ケース(図-1の右の図参照)である。Aは、2030年に炭素中立が成立するが、BやB’は、目標年の2050年にはCO2の吸収は終了していない。即ちCO2は大気中に残って炭素中立に至っていない。既に表-1の様に膨大な排出量が存在しCPTが長期的であれば、報告されるUNFCCC事務局の削減数表(額面)は見かけ上の数値になりかねない。実質的な削減になっていないことになる。以上の様な懸念のある森林バイオマスについては、CO2、CPT等を含めた複雑な条件を解析し持続可能性基準などについて科学的な精査を進めることである。結果として“補足もれ”が生じない公正な計量算定方式を構築し、国際的合意を図ることである。それが、良き政策をつくり、良き世界をつくる。これが熱い議論の至るべき核心の一つである。以上の点について、日本においても持続可能性基準等の審議が進められてきた。これについては、資源エネルギー庁のバイオマス持続可能性ワーキンググループの中間整理を参考にしていただきたい。中間整理の“Vおわりに”は、「より高度な持続可能性基準の構築及び不断の見直し」とある。数値などを固定化しないことの重要性を記している。これは、以上に述べてきた国際的な議論や不安定な関係数値の存在とは決して無関係ではない。

最後に、つい先頃日本のGHG(温暖化効果ガス、CO2換算)が、5年連続減少し12億4400万t(18年度、速報値)と過去最少になったが、2030年削減目標(13年度比26%)の11.8%減程度だ。一方、世界は、過去最高の553億トンと増加中である。UNEP(国連環境計画)は今すぐ大幅に削減しなければ、世界は気候災害を防ぐ機会を失うと指摘した。EUでの懸念を踏まえて“過去最高の意味”を考え抜くべきではないだろうか。

キーワード: 森林バイオマス 持続可能性 炭素中立 カーボンペイバックタイム(CPT)