TOP > コラム一覧 > No.180 水素の真実と普及の意義(後編)-来るべき黒船にそなえて~日本のとるべき道-

No.180 水素の真実と普及の意義(後編)

-来るべき黒船にそなえて~日本のとるべき道-

2020年4月2日

株式会社テクノバ エネルギー・水素グループ グループマネージャー

丸田 昭輝

前編「No.170 水素の真実と普及の意義(前編) なぜ水素は再生可能エネルギー拡大において必然なのか~欧州を例に考える」(http://www.econ.kyoto-u.ac.jp/renewable_energy/stage2/contents/column0170.html)では、再生可能エネルギーの大量導入では水素が必然となること、そしてそのような動きが欧州、特にドイツを中心に起きてきており、やがて水素は黒船として日本に来る可能性を指摘した。後編では、来るべき黒船に対して日本のとるべき道を検討する。

2020年の黒船のイメージ

まず「黒船の影」ともいえる直近の動きを紹介しよう。

欧州連合は3月10日、気候中立とデジタルエコノミー達成を目指した産業戦略(A new Industrial Strategy for a globally competitive, green and digital Europe)を発表した。産業政策のアクションの一つに欧州水素連企業による「クリーン水素連合(Clean Hydrogen Alliance)の設立が盛り込まれている(この夏に立ち上がることが欧州で報道されている)。

また、ドイツは間もなく「ドイツ水素戦略(Nationale Wasserstoffstrategie)」を発表する。現在出回っているドイツ語ドラフトからは、ドイツが水素で世界をリードする意思が感じられる。

・2030年までに国内消費される水素の20%をCO2フリー化する。そのために系統電力を水素化する制度を策定し、合計3~5 GWの水電解装置を設置する。

・中長期的には大量の水素が必要であり、液化水素や有機ハイドライドを活用してアフリカ、オーストラリア、モロッコなどから輸入する。

・国家水素委員会を設置し、必要に応じてテコ入れする。

・2020年後半に欧州理事会議長国になる機会を活用し、CO2フリー水素政策を推進する。

・ドイツ企業を支援し、CO2フリー水素でリーダーの地位を確立する。

ここでの共通のキーワードは「再生可能エネルギー由来水素」であり、そのカギとなるのが再生可能エネルギーの水素転換(Power-to-Gas)である。

Power-to-Gasで出遅れる日本

3月7日に安倍総理大臣、梶山経済産業大臣、田中復興大臣や関係機関・企業のトップの出席のもと、10MWの水電解装置で水素を製造する「福島水素エネルギー研究フィールド(Fukushima Hydrogen Energy Research Field:FH2R))」の開所式が開催された。安倍首相は「再生可能エネルギーから水素を生み出す、世界最大の施設がいよいよ稼働します。ここで製造されるCO2を全く排出しないクリーンな水素は、年間200トン。現在国内で走っている、全ての燃料電池自動車が一年間に使う水素の半分以上を、ここだけで賄うことが可能となります」と挨拶している。

確かにFH2Rは、現状で稼働しているPower-to-Gas施設としては世界最大である。しかしこのことは、日本がPower-to-Gas分野で世界をリードしていることを意味しない。日本はPower-to-Gas分野で、欧州に遅れかねない決定的な要因がある。

(1)Power-to-Gasプロジェクトへの本気度

FH2Rは東芝エネルギーシステムズ、岩谷産業、東北電力が参画するNEDOプロジェクトで、今年が5年間の実証の最終年度である。当初予定していた水素の供給先である東京オリンピック・パラリンピックが1年延期されたため、実証期間が延長されるかどうかは不明だが、それでもこのプロジェクトが「イベント向けデモンストレーション」であるという性格は否めない(実際、実証後の使い道も未定である)。東北電力が系統側制御システムを担当しているが、同社がこの設備を用いて水素展開を進めるわけでもない。

実際、日本のPower-to-Gasプロジェクトは、デモンストレーションに始まり、デモンストレーションに終わるものがほとんどである。

一方、欧州でのPower-to-Gasプロジェクトは、大手電力会社・ガス会社が主体的に参画しており、製造される再生可能エネルギー由来水素を活用することで事業の低炭素化を目指している。つまり「デモンストレーション」ではなく、「事業化を目指した実証」である。以下のいくつかの例を見れば、その本気度がわかるであろう。

例1.ドイツの政府系シンクタンクDENA(ドイツエネルギー機構)が設立したPower to Gas Strategy Platform(Power-to-Gas情報ネットワーク)にはドイツ国内外の26の企業・組織が参画しているが、半分の13社が電力会社あるいはガス会社である。

例2.フランスのガス大手ENGIEは、2050年までに供給するガスをバイオガスあるいは水素で100%再生可能エネルギー由来とすると宣言している。ENGIEは子会社でガス管運用会社のGRTgazを通じて「Jupiter 1000」プロジェクトに参画し、1MW水電解で製造した水素やメタンを天然ガス導管に注入する実証を行う。

例3.スウェーデン・ドイツの電力大手Vattenfallは、2050年までに発電でのCO2排出量をゼロにすることを目指しており、再生可能エネルギー導入拡大と水電解による水素製造を検討している(電力会社だが水素ステーションも運営している)。複数のPower-to-Gasプロジェクトに参画しており、そのうちの一つ「HyBRIT」プロジェクトでは、4.5MW水電解による水素をSSAB(スウェーデンの鉄鋼メーカー)の製鉄所に供給する。

例4.ドイツの電力大手E.Onは、2050年までに電力をカーボンニュートラルとすることを宣言しており、複数のPower-to-Gasプロジェクトに参画している。その一つの「WindGas Falkenhagen」プロジェクトでは、2WM水電解で水素を製造し、ガス管に注入する。子会社のAvacon Netzを通じて「Windhydrogen Salzgitter」プロジェクトに参画、2MW水電解による水素を天然ガス網に注入する実証を行う。

例5.オランダ・ドイツで天然ガス網を運営しているGasunieは、2050年までに供給ガスをCO2中立にすることを表明しており、北オランダで複数のPower-to-Gasプロジェクトを実施している。化学品メーカーであるNouryonとの共同プロジェクトでは、20MW水電解による水素を化学プラントに供給する。ENGIEとの共同プロジェクトでは、100MW水電解による水素を燃料電池自動車(FCV)や化学プランに供給する。またEquinor(ノルウェーのエネルギー大手)、Vattenfallとの共同プロジェクトでは、天然ガス由来だがCCSを適用してCO2フリー化した水素を発電に用いる予定。

例6.ドイツの系統運営会社Amprionとドイツのガス網運用会社Open Grid Europeは、ニーダーザクセン州で「hybridge」プロジェクトを開始した。100 MW水電解による水素やメタンを天然ガス網に注入するとともに、天然ガスパイプラインを水素パイプラインに転換する。

例7.ドイツの系統運営会社TenneTとGasunie、Tyssengas(ドイツのガス網運用会社)は、やはりニーダーザクセン州で「Element One」プロジェクトを開始した。100MW水電解で水素を製造し、天然ガス網に混入する。

これらのプロジェクトは決してデモンストレーションではく、エネルギー会社が脱炭素化のために、再生可能エネルギー由来水素を使うことを目指した「事業化実証」となっている。日本とは本気度が全く違う。

(2)Power-to-Gasのコンセプトの違い

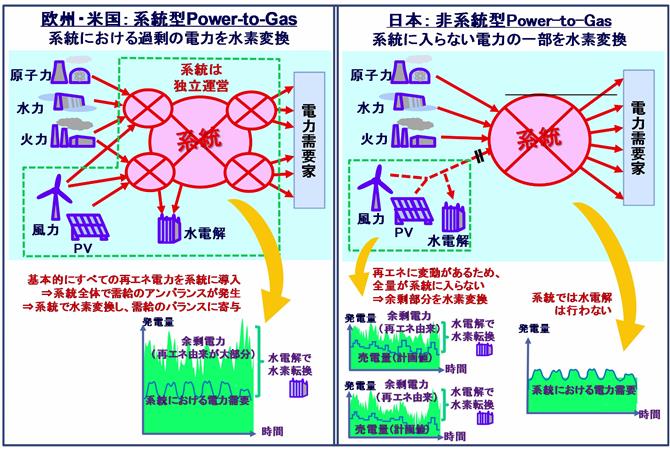

さらに決定的な違いとして、欧米と日本は「Power-to-Gas」という同じ名称で、全く違うコンセプトを語っているという事実がある。筆者はこれを明確に区別するために、欧米のPower-to-Gasを「系統型」、日本のを「非系統型」と呼んでいる(図1)。

図1 欧・米と日本のPower-to-Gasコンセプトの違い

前編で説明したように、欧州では系統の脱炭素化のために再生可能エネルギーを大量に導入する(系統の容量増強も行う)。そのため蓄電池で吸収できないほどの余剰電力が発生するので、これを水素化することをPower-to-Gasと呼んでいる。水電解装置は「系統」にぶら下げ、需給バランサーとしても機能する。このことは、上述のようにドイツの系統運営会社のAmprionやTenneTが100MW級の水電解運用を計画している事実や、ドイツ水素戦略が「系統電力の水素化の制度を策定し、2030年に合計3~5 GWの水電解装置を設置」することを目指していることからもわかる。なおドイツは、この目的のために「水電解産業化ロードマップ」まで作成している(前編参照)。

日本であるが、Power-to-Gas実証を助成しているNEDOの基本計画では「再生可能エネルギー等の出力変動の大きな発電設備に対して、電力を一旦水素に変換して輸送・貯蔵することにより変動を吸収し、出力を安定化させるための技術開発を実施する」とある(「水素社会構築技術開発事業」基本計画)。つまり水電解装置を設置するのは太陽光発電や風力発電という「設備」であり、その変動を抑制して、系統に接続しやすくするということが目的である。日本のPower-to-Gasは、系統に入らない僅かな電力のみを水素化するのである。

これは日本の水素政策の問題ではなく、エネルギー政策の問題である。日本の場合、2030年までの系統の低炭素化は、エネルギーミックス(2015年策定)で示された原子力20~22%(30基程度の再稼働が必要)、再生可能エネルギー22%~24%(うち太陽光は7%程度、風力は1.7%程度)の達成が前提である。原発再稼働と穏やかな再生可能エネルギーの導入が前提の日本においては、系統内で再生可能エネルギーを水素化して需給をバランスさせる考えはない。

2050年のエネルギーミックスについても、第5次エネルギー基本計画(2018年)で「技術革新等の可能性と不確実性、情勢変化の不透明性が伴い、蓋然性をもった予測が困難である。このため、野心的な目標を掲げつつ、常に最新の情報に基づき重点を決めていく複線的なシナリオによるアプローチとすることが適当である」と述べるにすぎず、将来の方向性も定まらない。

日本はなぜ水素社会を目指すべきなのか

欧州では系統脱炭素化の延長として水素社会が必然なのに対し、日本はそもそも水素社会を目指すべきなのか。筆者は二つの意味で目指す必要があると考えている。一つは、運輸部門での低炭素化と、日本のエネルギー戦略が破綻しないための「Plan B」としてである。

(1)運輸部門での低炭素化の手段としての水素

日本の運輸部門はCO2排出量の18%を占めており、2030年に向かっては28%削減という目標を掲げている。そのためには、運輸部門のCO2排出量の約9割を占める自動車からのCO2削減が必須である。

次世代自動車としてはBEV(蓄電池式EV)、PHEV、ハイブリッド、FCVなどがあるが、一般にゼロエミッション車として本命視されているのはBEVとFCVである。

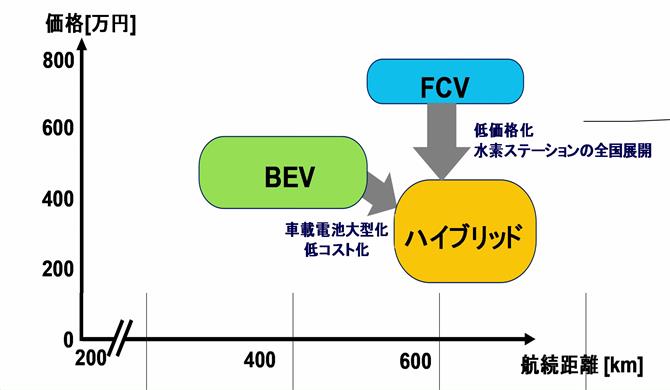

このBEVとFCVは、よく「棲み分け」するとされる。図2は、BEVとFCVを航続距離と価格でセグメントしたものであり、現状ではBEVとFCVは航続距離と価格で棲み分けているように見える。

BEVの代表であるLEAFは、蓄電池容量を40kWhから62kWhへと増加させ、航続距離を570 kmに伸長させている。もしガソリン車並みの700kmにするなら、蓄電池容量は70~80kWhが必要である。リチウムイオン電池のコストは現在3万円/kWhだが、2030年頃には1万円/kWhになると考えられる。仮にこの価格で容量70kWhを搭載するなら、蓄電池コストは70万円となり、車両価格300万円以下が見えてくる。その場合、BEVはハイブリッドセグメントに入ってくると思われる。

一方のFCVであるが、すでにガソリン車並みの航続距離を有しているので、課題は価格とインフラ整備となる。まず価格に関しては、国(つまりトヨタ)の目標として2025年頃に「ハイブリッド車同等の価格」を目指すとしている。また水素ステーションは2025年に320か所、2030年には約900か所が予定されており、ほぼ日本全土がカバーされる。FCVも、2025~2030年にはハイブリッドセグメントに入ってくると思われる。

これらのことからBEVとFCVは、将来はともにハイブリッドセグメントで競合する可能性がある。

図2 BEVとFCVの比較:航続距離と価格

出所:筆者作成

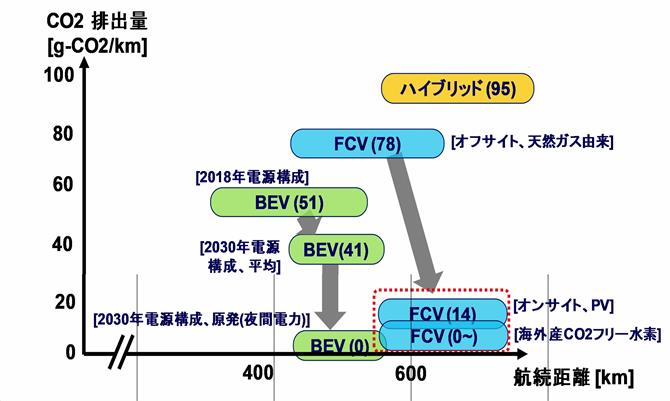

図3 BEVとFCVの比較:航続距離とCO2排出量

出所:筆者作成

両者が市場で競合する2025~2030年頃において、両者のCO2排出量(kmあたりのCO2排出量)を比較してみたい(図3)。

BEVの場合、CO2排出量は電源構成に依存する。電力のCO2排出原単位は0.46kg/kWh(2018年、電気事業低炭素社会協議会)で、LEAFの電費9km/kWhを適用すると、BEVのCO2排出量は51g/kmとなる。2030年までに原発再稼働が順調に進み、夜間電力がほぼ原発由来電力になるなら、充電電力のCO2排出原単位はほぼゼロとなり、BEVは究極のゼロエミッション車となりうる。それでも日中は火力発電所が稼働するので、日中に急速充電する場合には、CO2排出原単位は全電源平均の0.370kg/kWhとなり、CO2排出量は41g/kmとなる。また原発再稼働が順調にいかない場合は、夜間電力もCO2を排出してしまうことになる(夜間でも発電できる風力発電、バイオマス発電、地熱発電の合計は6~7%に過ぎず、再生可能エネルギーがベースロード電源になることはできない)。

一方FCVの水素は、現状で天然ガスなどの化石燃料改質で製造されているため、CO2排出量は78g/kmである。将来、太陽光発電等を利用して水電解にて水素を製造する場合には14g/kmまで低下する。また、現在2030年を目指して海外からのCO2フリー水素の導入が計画されているが、それが達成できれば、FCVも限りなくゼロエミッション車になりうる(ただし輸送段階でCO2も排出するので完全にゼロではない)。

実はBEVの場合、その低炭素化はBEVメーカーや電池メーカーの努力ではなく、電力会社はじめ国・自治体の原発再稼働の取り組みにかかっている。一方FCVの場合、その低炭素化は水素供給会社を含めた水素業界の努力にかかっている。逆に言えば、水素業界の努力次第で、水素の低炭素化は進むといえる。

2030年に向かっての運輸部門での低炭素化では、少なくとも現状の日本においては、「BEV+原発」あるいは「FCV+CO2フリー水素」が主たる方策となる。

ここでのさらなる課題は、①車両の大きさごとにBEVとFCVの棲み分け・競合性に違いがあるか、②2050年に向かってBEVとFCVの棲み分け・競合性に違いがあるか、である。

①に関しては、一般には大型車両はBEVよりもFCVが有利とされる。例えばトヨタのFCバスSORA(重量11.6トン)は水素を約40kg(1,200kWh)搭載しているが、FC発電効率を40%として、約500kWh分のエネルギーが走行に使用される。リチウムイオン電池パックのエネルギー密度を200Wh/kgとすると、これに500kWhに相当する電池重量は2.5トンにもなり、さらに蓄電池自身の重みで燃費も低下する。このように大型車には蓄電池は不向きで、最近でもホンダ=いすゞのFCトラック共同開発、トヨタ=日野のFCトラック共同開発、三菱ふそう単独でのFCトラック開発など、かなりホットな動きがある。

②については、次のセクションで議論する。

(2)日本のエネルギー政策が破綻しないためのPlan Bとしての水素

日本はCO2排出量を2030年に26%削減、2050年に80%削減するという目標を掲げている。2030年に向かってのエネルギー政策の基本は、前述の通り、エネルギーミックス(原子力20~22%、再生可能エネルギー22%~24%)の達成である。

2050年に向かっては、第5次エネルギー基本計画において「複線的なシナリオによるアプローチ」が適当とされている。また内閣官房の「パリ協定長期成長戦略懇談会」が2019年4月に取り纏めた提言でも「省エネ、再エネ、水素、原子力、CCS・CCU等あらゆる選択肢を追求し、エネルギー転換・脱炭素化」をめざすとしている。つまり2050年に向けては、方向を定める段階にないということである。

ここで言及された「省エネ、再エネ、水素、原子力、CCS・CCU」であるが、エネルギー需要削減とCO2排出量削減のためには「省エネ」は徹底的に進めなければならないし、CO2の直接削減技術としてCCS・CCUも日本には必要である(なお筆者は、リサイクルできるCO2の最大可能量は2億トン/年、実際には1億トン/年以下とみている。CCUに過剰な期待をすべきではなく、本筋はCCSにあるとみる。これについては稿を改める)。

問題は、低炭素なエネルギーの供給である。特に電力はそのほぼ全量をCO2フリーとしなければならない(現在、最終エネルギーにおけるは電力のシェアは25%程度であるが、2050年には約半分になると考えられる)。一部化石燃料を使うとしてもCCS適用は必須であろうし(CCU適用は現実的ではない)、さらに発電の主力が「再エネ」あるいは「原子力」にならないといけない。なお、輸入CO2フリー水素による水素発電も調整電源として有望であるが、主力にはならない。

もし「原子力」を主力にする(あるいはベース電源のように一定の役割を果させる)ならば、今から既設の再稼働と新設を進める必要があり、最終処分場問題にも決着をつけなければならない。もし原子力が主力にならない(あるいはその役割が限定的)ならば、「再エネ」を主力とする電力システムへの転換を考えなければならず、その場合には欧州のように系統バランシングのために水素が必須となる。実は日本の水素社会構築は、原発再稼働・新設の進捗に大きく影響される。

現状の将来のエネルギー政策の議論は、「原発と再エネのポートフォリオ(原発の一定の役割の復活)」が基本になっているように思われる。アセットのポートフォリオとしては正しいかもしれないが、原発を巡る社会環境は非常に厳しい。よってエネルギー政策が原発とともに破綻しないように、欧州のような「再生可能エネルギー主力化+水素」が主体となる電力システムへの改変も視野に入れておく必要がある。

筆者は現在の「原発と再エネのポートフォリオ」政策を「Plan A」とするなら、「再生可能エネルギー主力化+水素」政策を「Plan B」と呼ぶ。

なお日本の電力自由化は、1995年の電力卸自由化から2020年の発送電分離まで25年を要した。「再生可能エネルギー主力化+水素」への転換には、同様の時間スケールが必要であろう。

なお前のセクションでBEVとFCVの位置づけを検討したが、BEVは2030年までは原発依存であるとしても、2050年には電力は再エネ主力になろうとも原発主力になろうともほぼゼロエミッション化するので、BEVはゼロエミッション車になりうる。なお再生可能エネルギーが主力化した場合は、水素も必然的に製造されるので、それをFCVにも活用可能である。特に大型車には引き続きFCVが中心になると考えられ、国内の再生可能エネルギー由来水素や海外CO2フリー水素が活用されることになる。

次のターニングポイントと日本への影響

欧州理事会議長国の役割は半年ごとにメンバー国が担当するが、2020年後半はドイツが担当する。すでにドイツは、上述の国家水素戦略の中で、「議長国としてCO2フリー水素政策を打ち出す」と明言している。欧州連合の新産業政策が提示した「クリーン水素連合」の設立に加え、ドイツや欧州連合がさらに水素政策をうってくる可能性は高い。

ここでの懸念は、ドイツは自分たちの政策的存在意義ともいえる「再生可能エネルギー由来水素」に拘るであろうということである。欧州では一般に、再生可能エネルギー由来水素を「グリーン水素」、CCSを適用した化石燃料由来水素や原子力由来水素を「ブルー水素」、化石燃料由来水素を「グレー水素」とランク付けする動きがある。CO2排出量の点では、グレー水素は縮小していかなければならないが、ブルー水素もグリーン水素もともにCO2フリーであることは日本にとって重要である。

日本は2030年に30万トンの水素輸入を目指しているが、その大半は、欧州が言うところの「ブルー水素」になると思われる。もしグリーン水素をブルー水素の上位におくドイツの主張が世界にPRされると、日本は「劣位の水素」を活用する国と見られかねない。ドイツは国家水素戦略で「ドイツ企業の水素製品輸出を支援し、CO2フリー水素でのリーダーの地位を確立する」という目標を掲げているので、当然、自分たちの製品(水電解)や戦略(グリーン水素展開)が優れていることをPRすることは想像に難くない。

ともかく今年は、黒船が動き出す年といえる。

日本の水素社会にむけたアクション

以上のように、欧州(特にドイツ)から水素の流れが来ており、日本はPower-to-Gasの現状を含め、これに対抗するレベルにない。

それでも運輸部門の低炭素化のためには「BEV+低炭素水素(原発)」と「FCV+CO2フリー水素」の両方の可能性を検討すべきであろうし、日本のエネルギー政策の無謬性を前提にした場合には、それが破綻しないために「Plan B」として「再生可能エネルギー+水素」の可能性を保持しておくべきである。それを前提に、今後日本が行うべきアクションを提案したい。

(1)系統型Power-to-Gasの実証

指摘したように、日本のPower-to-Gasプロジェクトは全て「非系統型」である。これは水電解技術の確認には良いが、水素による系統制御技術の確立や将来的な制度設計には不十分である。規模は小さくてもよいので、今後数年のうちに最低でも1件でも「系統型Power-to-Gas」プロジェクトを実施する必要がある。

欧州型の「再生可能エネルギー過剰」の状態に近いのは、まずは九州電力管区であろう。よって九州電力管区にて「系統型Power-to-Gas」プロジェクトが実施され、水素化による系統制御技術(余剰吸収、デマンドレスポンス)の実証が行われることを期待する。

(2)民間主体からオールジャパン体制へ

日本にとっては、水素やFCは長い間産業政策であった。2000年代初頭からぶれずにR&Dや実証を支援し、2009年に世界初の家庭用燃料電池(エネファーム)の市販化させ、2014年には世界初の量産型FCV「MIRAI」が世に出た。産業政策としては、日本の水素政策は成功したのである。

産業政策であれば、市場化のあとは民間主体による低コスト化と市場拡大が課題になる。コストダウンに失敗すれば、市場をとれず、その技術は棄却される。現状で、水素やFCはコストダウンで厳しい局面にあることは周知の事実である。

しかし世界は急速に、環境政策として水素をとらえ始めている。CO2フリー水素の利用はCO2削減手段の一部であり、カーボンプライシングの議論や排出量取引市場と連携して導入が進められつつある。すでに民間努力でコストダウンをするレベルを超えている。

今後欧州企業は、CO2削減の議論と補助金、カーボンプライシングなどの政策を踏み台に、世界に強力に打って出てくると予想される。これに対抗できるのはトヨタなどのごく一部の企業であり、他の多くの日本企業はコスト競争力で劣位に置かれることになる。

水素を取り巻く世界のパラダイムが変わってしまった以上、日本企業が水素で負けないためにも、強い政策支援が必要である。そのためには水素が日本の脱炭素化に貢献することを明確にし、オールジャパンでこれを支援していかなければならない。そうしなければ日本の水素産業は太陽光発電や風力発電の二の舞になってしまうであろう。

(3)欧州や世界との連携・共同の創出・深化

CO2削減にしろ廃棄物規制にしろ、多くの環境規制で欧州がイニシアティブをとっていることは間違いない。英国が脱退したとはいえ、欧州連合は27か国が参加する強大なボイスであり、集団としての影響力は大きい。水素分野でも、先の水素の色付けの動きのように、主導権を発揮しようとしている。また中国の取り込みも日本のレベルを超えている(中国の水素FC技術を陰で支えているのはドイツといっても過言ではない。これは中国の科学技術部の前部長(日本の大臣に相当)の万鋼氏がドイツAudiのエンジニアであったことも無縁ではない)。

日本としては、水素分野で欧州に対抗するのではなく、連携を模索しなければならない。すでに日本の技術的・政策的リードは無くなっていることを前提に、言い古された言葉であるが、世界とのwin-winを目指さなければならない。世界との共同イニシアティブ・プロジェクトや共同研究は、積極的に進めるべきである。

その点では、日本の産総研福島再生可能エネルギー研究所がドイツの代表的研究機関であるフラウンホーファーISE(太陽エネルギーシステム研究所)や米国エネルギー省傘下の国立再生可能エネルギー研究所(NREL)と水素水電解分野で連携を強化していることは正しい方向であり、このような動きをより深化させる必要がある。このような政策レベル、研究レベル、民間レベルで国際連携を重層的に創出していくことが必要である。

(4)水素FCの研究分野における世界との人材交流

将来も日本が競争力を維持できるのは、水素FCの研究分野(アカデミア)である。日本には、この分野で世界をリードできる研究者や大学が数多く存在する。これらの大学を中心に、世界と人材交流することは有意義である。

海外の若い研究者を日本に招へいしたり、日本の研究者を派遣することは、研究分野で日本の影響力を強めることに寄与する。これは一種のソフトパワーであり、このようなフェローシップ制度の設定は、比較的安価な投資で、将来の日本を強化することにつながるであろう(実際に、中国はドイツの研究機関や大学に深く入り込んでいる)。

終わりに

前編で示したように、水素の「官製普及」の匂いに拒否反応を示したり、FCVよりもBEVを本命と考える人は多い。また水素に拘る日本をガラパゴスと主張する人もいる。しかしこの数年で水素を取り巻く世界のパラダイムが変わったことに気づくべきである。水素はCO2削減の手段であり、再生可能エネルギーの普及を補完し、またその必然の結果として水素社会が構築される可能性が高まっている。この流れにおいては、日本はすでにビハインドである。

日本が将来においてCO2削減を現実的に追求するならば、「再生可能エネルギー+水素」というオプションはありうる。エネルギー政策における無謬性を乗り越え、政策破綻しないためにも、水素を準備しておくことは有益であり、必須ですらある。

もちろん、再生可能エネルギー技術だけでなく、原発技術に賭けたり、BEVの普及に賭ける人がいることは、日本の将来の可能性の選択肢を広げるためにはよいことである。ただし筆者は水素に賭ける。そしてそれがかなりの確率で将来「吉」とでると信じている。

キーワード:水素、再生可能エネルギー、エネルギーミックス、水電解、余剰電力、Power-to-Gas