TOP > コラム一覧 > No.220 2050年カーボンニュートラル実現のための優先順位

No.220 2050年カーボンニュートラル実現のための優先順位

2020年12月10日

京都大学経済学部特任教授 安田 陽

2020年10月26日の菅首相の「2050年カーボンニュートラル」宣言により、日本中でもにわかに脱炭素の議論が盛り上がっています。カーボンニュートラル(二酸化炭素排出量と吸収量が同じ)やゼロカーボン(二酸化炭素排出量がゼロ)の議論が盛り上がること自体は歓迎すべきですが、その議論の中にグリーンウォッシング(環境に配慮しているように装いごまかすこと)的思惑が紛れ込んでいないか、注視する必要があります。とりわけ日本の政策は、国際議論や最新技術動向が十分に参照されないまま、科学的根拠や定量的な政策評価に基づかずに決められてしまうことがこれまで多かったため、カーボンニュートラルの名目で補助金目当ての便乗ビジネスが横行しないか、入念なチェックが必要です。

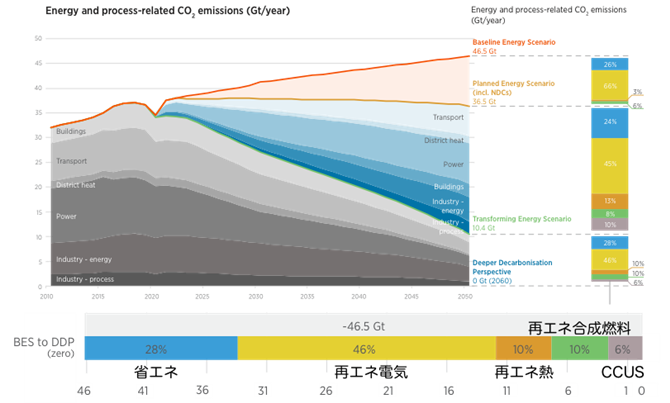

カーボンニュートラルやゼロカーボンをどのように達成するのか、一つの道しるべとして、国際再生可能エネルギー機関(IRENA)が今年(2020年)3月に公表した“Reaching Zero”という報告書を見てみましょう。報告書では、図1に示すように、現状から無対策のまま2050年を迎えるベースラインシナリオ(BES)に対して、どのような技術を積み上げてカーボンゼロの脱炭素深化シナリオ(DDP)を実現するかということがシミュレーションモデルによって試算されています。ここでは、省エネと再エネだけで全体の94%のCO2を削減するという試算結果となっており、残り6%がCCUS(二酸化炭素再利用・貯留)です。本来、CCUSはどうしても再エネに置き換えることのできない技術分野(鉄鋼・セメント等)において、次善策として選択される手段です。なお、ここに原子力発電は登場していません。

図1 国際再生可能エネルギー機関(IRENA)の脱炭素シナリオ

(出典: IRENA: Reaching Zero with Renewables (2020)、図中日本語訳は筆者)

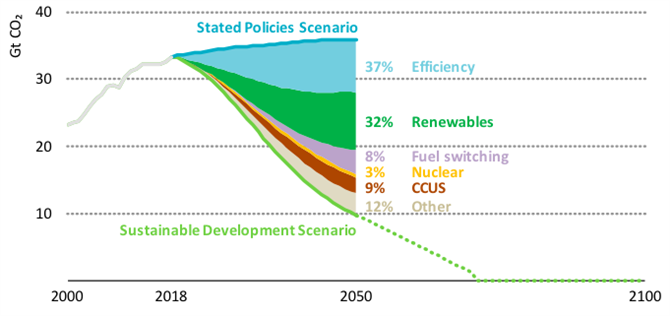

また、別の国際機関のシナリオ試算例として、国際エネルギー機関(IEA)の持続発展シナリオを紹介します。このシナリオでも省エネと再エネがツートップであり、原子力やCCUSの比率は文字どおり桁違いに低いということが図から明らかです。ちなみにこのIEAの持続発展シナリオはカーボンニュートラルやゼロカーボンを目指すものではなく、世界中の研究者から少なからず「生ぬるい」「保守的すぎる」と批判すら浴びているものです。野球に例えて言うなら、省エネと再エネは不動の3番・4番バッターであり、原子力やCCUSは7番や8番といった下位打線です。日本では、不祥事を起こして引退も囁かれる選手や将来本当に芽が出るか未知数の控え選手ばかりがスポーツ新聞のトップを賑わせている状況で、肝心の3番・4番バッターに如何に試合に集中して活躍してもらうかの議論が殆どない…といった状況かもしれません。

図 2 国際エネルギー機関(IEA)の持続発展シナリオ

(出典:IEA: World Energy Outlook (2019))

このような国際議論の「相場観」を認識しておくことは重要です。もちろん、さまざまな国際機関でさまざまな試算が行われていますが、一定の国際合意形成の元に公表される国際機関の報告書でこのような試算や提案があるということは、日本においても十分広く共有される必要があります。

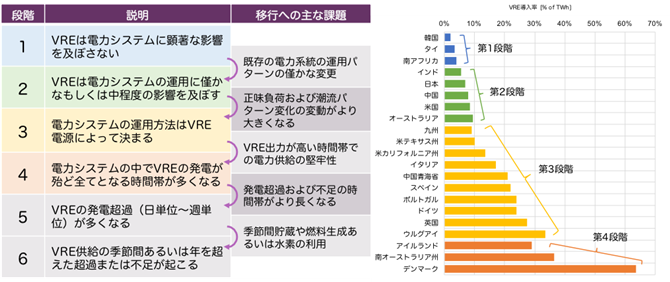

さて、再エネが(省エネとともに)文字どおり脱炭素の「主役」であるということを確認した上で、再エネ大量導入をどのように進めて行けばよいでしょうか? これに関しては、一定の国際合意形成がなされたIEAの報告書に分かり易くまとめられています。図3は2019年に公開されたIEAの報告書ですが、ここでは風力や太陽光といった変動性再生可能エネルギー(VRE)の導入段階が、第1~6段階に分けて整理されています。第1段階では「顕著な影響を及ぼさない」、第2段階は「僅かなもしくは中程度の影響」とあり、IEAの分類では日本は現在第2段階、九州エリアのみ太陽光の導入が進んでいるため第3段階に入ったばかりです。そして世界ではアイルランドやデンマーク、そして国単位ではないですが南オーストラリア州が第4段階に突入しており、第5~6段階を経験した国はまだ地球上に存在しません。

図3 国際エネルギー機関(IEA)による変動性再エネ(VRE)導入の6段階

(IEA: Status of Power System Transformation 2019 – Power system flexibility (2019) を元に筆者翻訳してまとめ)

このIEAの分類による「レベル感」を認識しておくことは重要です。特に日本でよく話題に上る蓄電池や水素といった再エネ大量導入のための「補助技術」は、この段階に応じて導入するのが合理的であり、具体的には蓄電池は第4〜5段階、水素は第6段階になってから必要となります。その導入順序や優先順位を見誤ると、単なる補助金目当ての便乗ビジネスや、あるいは世界の誰もが見向きもしないガラパゴス技術の再生産になりかねません。例えば南オーストラリアではテスラ社の大容量蓄電池が導入されて話題になりましたが、これは第4段階に達したからこそ投入されたものです(なお、同じ第4段階で北海道と同規模の島国であるアイルランドはまだ蓄電池の大規模導入の議論はされていません)。ドイツでも蓄電池開発が盛んですが、それはあと数年もしたらドイツも第4段階に突入することが確実視されているからです。

一方、日本は現時点での国家目標である「エネルギー基本計画」では2030年に再エネが22~24%(うちVREは10%程度)であと10年経っても第2段階を卒業できないレベルです。これは例えていうのであれば、お隣の大学生(第4段階)のお兄さんが大学院生(第5段階)になるために問いている参考書を中学生(第2段階)に与えて無理やり解かせているようなものです。それよりももっと基礎を磨くためにやるべきことは山積しているというのに…、という状態です。

水素に関してはなおさらで、再エネが80%程度になる6段階になって満を持して登場する解決手段であり、それ以前に他のより低コストな手段がある段階で導入しても、技術的にも経済的にも合理性があるとは言えません。もちろん、研究開発に関しては時間をかけて今から地道に準備することは必要ですが、補助金ジャブ漬けの市場投入がなされるとしたら本末転倒です。さらに、日本では水素製造に前のめりになりすぎて再エネ由来の水素(グリーン水素)ではなく化石燃料 (+CCUS) による水素(ブルー水素)も取りざたされていますが、図1で見た通り、本来再エネで解決できる手段をそれよりも実現可能性が低く高コストになる可能性があるCCUSで置き換えることに正当性はありません。このような研究開発自体は悪いことではありませんが、政府からの補助金や支援に一切頼らず、志のあるベンチャー企業が自費で独自開発すべき分野でしょう。

繰り返しますが、蓄電池や水素の技術自体に問題があるわけではなく、その導入の優先順や利用方法の問題です。本稿で挙げた国際的議論の「相場観」や「優先順位」を無視して、本来必要ない段階で横車を押して導入を強行すると、結果的に無駄な国民負担が発生するばかりか、せっかく作った技術やシステムが国際市場で通用しないガラパゴス技術になってしまう可能性が高いと言えます。そこで、蓄電池を推進したいと思う人やそれを支持する人は、是非「2030年再エネ50%」という具体的な数値目標も同時に掲げて下さい。水素を推進したいと思う人は、せめて最低限「2050年再エネ80%」を主張して下さい(図1に見る通り、再エネ80%は決して荒唐無稽ではなく、むしろ保守的な値です)。そしてそのような具体的数値目標を掲げるよう、政府に働きかけるべきでしょう。その具体的数値目標なしに声高に蓄電池や水素を叫んだとしても、それは脱炭素を隠れ蓑にした便乗ビジネスでしかなく、グリーンウォッシングの疑念は免れないでしょう。