TOP > コラム一覧 > No.254 増えるメガソーラーのトラブル/再エネを「地域に好かれるもの」にする

No.254 増えるメガソーラーのトラブル

再エネを「地域に好かれるもの」にする

2021年7月1日

京都大学大学院経済学研究科 特任教授 竹内敬二

キーワード:メガソーラー、規制条例、環境アセス

1 はじめに

日本各地で大型の太陽光発電所、いわゆるメガソーラー計画への反対が増え、建設を規制する自治体の条例が急増している。政府は2050年には温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「2050年カーボンニュートラル(CN)」をめざし、その柱として再生可能エネルギーの大幅増加に期待している。しかし、その足元は危うい状況だ。メガソーラーはなぜ嫌われるのか。再エネ導入の問題点を明らかにし、解決策を探る議論が必要だ。

つい最近まで、日本にはメガソーラーも、メガソーラー問題も存在しなかったといえる。2012年にFIT(再生可能エネルギーの固定価格買取制度)がスタートするまで、日本における太陽光発電は、小規模な「屋根置き」が主だったからだ。

FITが始まったとき、風力発電には、国の環境アセス法でのチェックが課せられたが、太陽光発電にはアセスがなかった。4万kW以上の大型太陽光発電所が国のアセス対象になったのは2020年から。当初、太陽光発電所はFITの認定を得ても地元にはあまり知られず、あるとき突然に建設計画が住民に知らされるというケースが多かった。

2 あわてる自治体、規制条例が急増

メガソーラーのトラブルの増加は、主に太陽光発電所の建設を規制する自治体条例の急増で分かる。「地方自治研究機構」の調査によれば、2014年~2021年の間に149条例ができた。(県条例が3、市町村条例が146)。

2014年に2条例ができたのが始まりだったが、5条例(15年)、13条例(16年)、19条例(17年)、28条例(18年)、43条例(19年)、35条例(20年)、4条例(21年4月まで)と、FITでの建設が具体化した2015年以降に急増している。自治体のあわてぶりがわかる。

規制条例の「第1号」は大分県由布市の条例(2014年公布)と言われる。その5条には、発電所を作る事業者の責務として「由布市の自然環境、景観及び生活環境に十分配慮し、事業を行う区域の周辺の住民との良好な関係を保つよう努めなければならない」とある。こうした基本的な内容の規制がなかったといえる。

太陽光発電の地域トラブルは各地の情報が集まらず、全国状況がよく分かっていない。環境エネルギー政策研究所(ISEP)の山下紀明氏が2012~20年の全国の新聞記事から調べたところ、数百kW以上のソーラー計画について、全国で150件以上のトラブルが確認された。日照時間の長い長野県、山梨県、静岡県などに多い傾向があった。他の調査でも、再エネの中でソーラーのトラブルの増加が指摘されている。

メガソーラーで最も多い問題は「景観の悪化」だ。発電所の面積が巨大で(1メガワットでサッカー場2面)、発電パネルが山の斜面にベタ張りにされた場合の違和感は大きい。平地への設置では、横からは全体が見えないのでの圧迫感は小さい。外国のメガソーラーは平坦な荒れ地への設置が多い印象だ。

2番目は「災害=水害の懸念」。山の斜面を伐採すれば大雨の際、水や土砂が流出しやすくなる。その谷間に調整池(ダム)をつくる計画が多いが、それが余計に洪水などへの不安要素になっている。そのほか森林伐採、動物の生息への悪影響、河川の汚染、反射光による光害なども。同じ再エネといっても、騒音、バードストライクなど風力発電の問題とは内容が大きく異なる。

3 自治体は何に困っているのか。期待と現実とのズレ

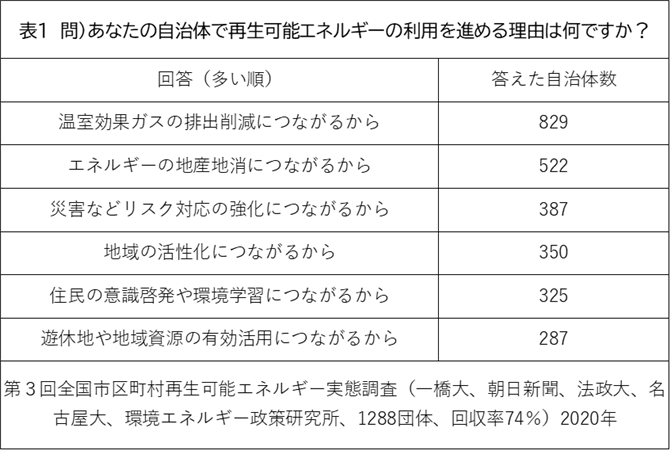

一橋大学や朝日新聞は自治体を対象に、再エネや再エネ発電所に関するアンケートを3回行っている。(2014年、17年、20年の3回。20年の調査は1288団体に出し回収率は74%、21年4月に結果を公表)。

20年実施の一部を抜粋したものが表1だ。「あなたの自治体で再エネの利用を進める理由は何ですか?」への回答で多い順に6つを並べた。「温室効果ガスの削減につながる」と「エネルギーの地産地消につながるから」が圧倒的だった。社会が進める温暖化対策への積極的参加と、できればそのエネルギーを地元でも使いたいという考えだ。

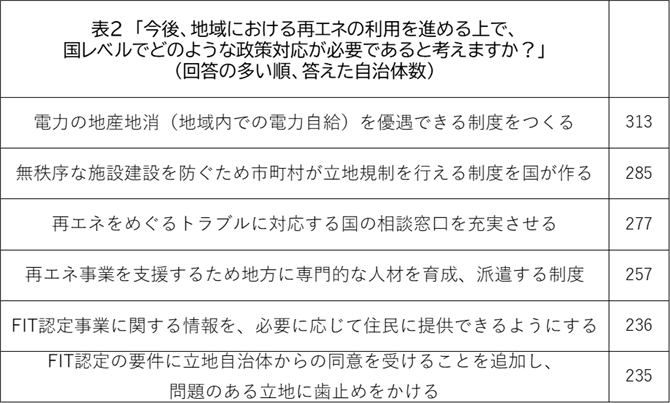

しかし、その思いと現実にはズレがある。表2は「今後、地域における再エネの利用を進める上で、国レベルでどのような政策対応が必要であると考えますか?」への答えを多い順番に並べたものだ。

ほかの質問への回答も合わせて考えると、地元の複雑な思いが浮かび上がる。自治体、あるいは地元の住民は、温暖化防止への参加意欲や再エネの受容度が高いが、現実には、再エネ発電所や、そこでつくられる電力との「関わりのなさ」にがっかりしている。再エネの電気を住民が使う地産地消もないし、再エネ事業者から売り上げの一部が地元に落ちることもほぼない。逆に、「景観も壊すし、伐採で水害のリスクが上がる」といった心配の種になっている。

自治体や住民から見れば、FITの認定を受けた発電所計画の情報がなかなか得られないことも不満だ。「FIT認定の要件に自治体の同意を」の回答の多さは自治体がいかに困っているかを示している。

4 「嫌われる再エネ」からの脱却。議論すべきテーマは多い

これからの日本のエネルギー政策の基本は「2050年にカーボンニュートラルを達成する」になる。だれが考えても、その主役は再エネの大幅増加だ。2050年にはどのくらいの導入量が必要だろうか。太陽光発電協会はおおむね約3億kWの太陽光の導入を期待している。現在は約6000万kW。日本風力発電協会は1億3000万kWの風力の導入を目標に考えている。現在は440万kWと非常に少ない。太陽光も風力もとてつもなく大きな目標数字に向け、導入を進めていく必要がある。そのためには解決すべき課題も多い。

地元への利益をどうするのか

再エネの発電所ができても、何か特別な制度がなければ、地元が得るのは「固定資産税と地代、若干の雇用」だけだ。これ以上の利益を地元に落とすべきかどうか、落とすとすれば、どういうやり方でするか。

様々なやり方がある。洋上風力発電の計画では地元への資金を流す基金をつくる例がある。しかし、例えば「毎年、電力販売額の0・5%」を提供するとしても、数十年の営業期間中で相当多額に上り、経営の圧迫にもなる。事業者の中でも「迷惑施設ではないので、こうした基金制度はない方がいい」という意見がある一方、「地元への何らかの見返り、貢献があれば地元調整がうまく進むのも事実」という考えもある。

日照、風。その土地から生まれる価値は誰のものか

「その土地の日照や風は誰のものか」、あるいは「その電気から生まれる環境価値はだれのものか」という論点がある。「地域の資源」「地域の価値」と考えれば、開発事業者が利益の一部を地元へ還元すべきだという考えも成り立つ。ドイツやデンマークでは、例えば風力発電所を造る際、出資の一定割合を地元に開放し、利益を保証する制度が広がっている。

歓迎されないメガソーラーをつくらない

メガソーラー反対の現場では、しばしば「よりもよってこんな場所に」という声を聞く。景観的にも、災害への不安からもここだけは避けて欲しい場所での建設だ。それでも土地所有者の権利と判断によって発電所がつくられる。

例えば日本各地には、かつての入会地がある。その管理、保全費用が所有する組合の大きな負担になっている。この費用をまかなうために、土地を発電事業者に売り、住民に反対される建設につながるケースがある。これを縛ることができるかどうか。

一橋大学の山下英俊准教授は、解決には「2つの社会化が必要」という。「土地利用の社会化」(問題のある発電所をつくらせない)と、「費用負担の社会化」(山を維持する費用を所有者だけに負わせない)、ということだ。ただ、どこから財源を確保するかなど、これも簡単なことではない。

5 環境価値で再エネ施設と地元を結ぶ ~ 山形県エネルギー戦略が示す解決策

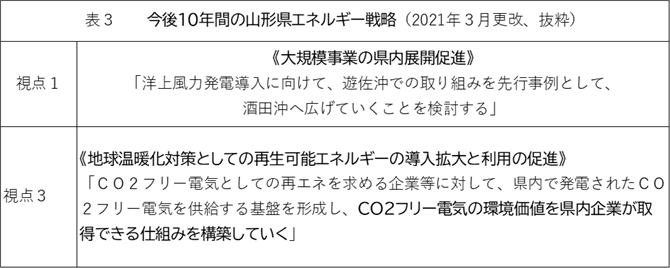

山形県には陸上風力、洋上風力などに適した場所が多い。県では今後、この豊富な再エネ資源を積極利用するだけでなく、再エネがもつ「環境価値」を地元にも分配する政策を考えている。「山形県エネルギー戦略」に書かれている内容は、いま各地で噴出している「地元に好かれない」という課題への「解決策の案」だ。

表3は、山形県エネルギー戦略の6つある視点から、一部を抜き出したものだ。視点1で大きなポテンシャルをもつ洋上風力の積極導入を掲げ、視点3で「再エネ電気を地元企業が使う仕組み」を提案している。これは「再エネ電気を地元で使う」というだけでなく、より進んで「山形をCO2フリー電気での企業活動を実現できる場所にすること」を展望している。いま世界では「企業活動で使うすべての電気をCO2フリーにしたい」という企業が増えているので魅力は大きい。

要するに、山形県の戦略は、山形という地域が生み出す再エネ電気という「環境価値」に注目し、その価値の一部を地元企業・需要者にも回すものだ。利益・価値を共有することで再エネ発電所と地元との距離を埋め、「地元に愛着を持たれる再エネ」になることをめざしている。今後、全国の自治体が再エネ政策をつくる上で、一つの指標になるだろう。

この山形県エネルギー戦略をつくった委員会の座長を務めた山家公雄京大特任教授はこう話す。「山形の地は環境価値をもつ電力を作り出すポテンシャルをもつ。それを地元企業・需要者が使えば、CO2フリーの活動ができる。つくる側と使う側の両者が環境価値の恩恵を受けることができるということ。再生エネ発電所と地元需要者両者をうまく橋渡しすることがカギになるが、山形県の場合、両者の仲介者である『やまがた新電力』の存在が大きい」。やまがた新電力は、電力自由化後、県も含め「オール山形」でつくった小売り電気事業者。

6 まとめ

「これからのエネルギーの主力だ」と大きな期待がかけられる再エネ像と、日本各地で反対を受けている再エネ像には大きなギャップがある。メガソーラーでいえば、各地でトラブルになっていることが次第に知られ、今後も大型の建設が続くという状況ではない。

日本の失敗は、メガソーラーとはどんなものかの知識も準備もないまま、メガソーラー時代に突入したことだ。今は何が問題かが分かりつつある。地元との不十分な調整、地元とのかかわりの薄さ、環境アセス的なチェックのなさ、行政が有効に関われないことなどだ。ただ反対運動の地域でも、温暖化対策への意欲や再エネへの受容性は高く、再エネは「根本的には嫌われていない」といえる。問題の解決は可能だ。

今後の日本では、「問題のある施設の建設を止めながら、日本全体では再エネを大きく増やす時代」をつくらなければならない。個々の現場の問題に丁寧に向き合いながら、日本全体としては、長期的なエネルギー政策に基づいた国の長期目標と、それに対応するゾーニング方針をつくること、それにもとづく具体的な地域のゾーニングを自治体がつくることなどだろう。

参考文献

・一橋大学自然資源経済論プロジェクト。朝日新聞社、法政大学西城戸研究室、名古屋大学丸山研究室、環境エネルギー政策研究所合同調査、「第3回全国市区町村再生可能エネルギー実態調査」、2021年4月版

・山下英俊(2020) 「地域に根ざした再生可能エネルギー事業による環境保全の可能性」 環境技術 Vol.49 No.3 (2020)

・山形県エネルギー戦略、後期エネルギー政策推進プログラム。令和3年3月更改