TOP > コラム一覧 > No.311 どうして電力価格が高騰し供給量が増えないのか -旧一電の行動を当面規制せよ-

No.311 どうして電力価格が高騰し供給量が増えないのか

-旧一電の行動を当面規制せよ-

2022年4月21日

京都大学大学院経済学研究科 特任教授 山家公雄

キーワード:電力価格高騰 LNG価格高騰 限界費用 新電力経営危機 新規契約停止

2020年度冬季の電力需給ひっ迫と卸市場スポット価格高値張り付きは例を見ない異常事態として記憶に新しい。2021年度に入り後は、9月以降、電力需要の端境期にも拘らずスポット価格は上昇し、その後ウクライナ侵攻の影響もあり高値で推移している。LNG市場価格の高騰が主因ではあるが、不完全なシステム改革や特別な国内制度(ルール)も影響している。高価格にも拘らず供給量(kWh)が増えにくい構図となっており、新電力が撤退し旧一電が新規契約を一部停止する事態にも及んでいる。本論は、電力価格が高騰し、供給力が増えない理由について考察するものである。なお、考察に当たり、日経エネルギ-ネクストの関連記事、特にJEPX便り、山根小雪氏の記事を参考とした。やや分り難いがポイントと考えられる箇所に下線を付した。

1.スポット価格上昇要因

(1). 主因はガス価格の上昇

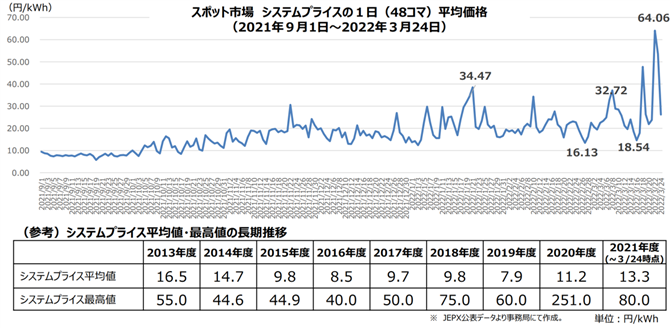

日本の電力市場価格は高くなってきている。主要指標は卸電力市場のスポット価格であるが、冬季に価格が高値に張り付いた2020年度に比べても2割程度高くなっている。2021年度入り後、市況は落ち着きを取り戻したかに見えたが、端境期で低価格となるはずの9月以降上昇し、上限値である80円/kWhを含め高値で推移してきている(図1)。

図1 スポット市場システムプライスの推移

(出所)スポット市場価格の動向等について(電力ガス等監視委員会 2022/4 /24)

主要因はガス価格上昇である(図2)。LNGスポット価格(JKM:Japan Korea Marker)は9月頃から急上昇し(10/6に56.32ドル/百万Btuを記録)、その後20~40ドルで推移した(2020/4末に史上最安値の1.83ドル、2021/3は6ドル台)。コロナ禍からの回復過程において多くの資源の需給がひっ迫し、インフレ傾向を示していた。これに、ウクライナ侵攻の予感と勃発とで、欧州を主に天然ガス価格の上昇が注目されてきた(2022年3月7日に84ドル台を記録)。日本ではLNG火力が発電電力量の約4割を占める主力電源であり、基本的に市場価格を決定する設備となる。

図2.天然ガス・LNG価格推移(直近2年間)

(出所)天然ガス・LNG価格動向(JOGMEC 2022/3)

電力スポット価格は、市場参加者の売りと買いの入札により決まる。右肩上がりの供給曲線と垂直に近い右肩下がりの需要曲線の交点で価格と数量が決まるが、供給曲線は発電設備の限界費用により形成される。限界費用は略々燃料費に一致するので、燃料費の高騰は電力価格の上昇を招くことになる。

(2).限界費用ルールの影響①:限界費用定義の変更

スポット市場価格の高騰は、ガス価格の高騰だけではなく、「限界費用ルールの弾力化」(筆者用語)の影響も受けている。市場参加者による売り買いの入札で量・価格が決まる卸取引市場では、発電事業者は自ずと限界費用にて入札する。経済学理論上では、限界費用入札にて利益極大化が達成できるからである。しかし、市場支配力を有する旧一電の内部取引市場である「旧一電市場」が実質メイン市場として存続している中では(7~8割を占める)、理論通りとはいかず、発電部門は積極的には「利益極大化」の行動はとるとは限らない。

政府は、電力システム改革の根幹をなす卸市場整備を目指して、旧一電に対して「余剰電力を限界費用で市場に出す」指導を行っている。理論に近い状況を現出させるとともに、自社設備が少なく卸市場への依存の高い新電力の活動を支援するためである。余剰電力とは何か、限界費用とは何か、が論点となる。まずは、市場価格に直接関係する「限界費用の考え方とその変化」について解説する。

【LNG火力限界費用の変更:平均価格からスポット価格へ】

日本では、限界費用の考え方(定義、計算方法)については事業者の判断に委ねられている。しかし、一度決まったら継続する義務があり、変更する場合は1週間前までに対外公表することを電力ガス等監視委員会(電取委)は求めている。市場の均等点を形成する限界設備は、発電電力量の約4割を占め運転に柔軟性のあるLNG火力となる場合が多いと考えられる。LNG火力の限界費用は、最近複数の旧一電発電が「LNG平均価格」から「LNGスポット価格」に切り替えた。スポット価格が急騰する中での変更であり、また主要LNG取引事業者によるものであり、限界費用引き上げの影響は非常に大きい。

旧中部電力発電部門である「JERA西」は、かねてより(遅くとも21年9月以降)スポット価格としていたが、旧東電発電部門である「JERA東」、関西、東北は2021年12月よりスポット価格に切り替えた。理由は、「価格シグナルの明示」である。日本事業者のLNG購入契約は、原油価格に緩やかに連動する長期相対取引が多く(9割弱)、需給に合わせて価格が変動するLNGスポット契約の割合は1割強である(2019年短期・スポット割合12.6%)。スポット価格が高騰する際は、長期とスポットとの平均価格に比べてスポット(単独)価格はかなり高くなる。

【価格シグナル発揮 vs 新電力経営危機助長】

LNGスポット価格高騰時におけるルール変更は、その功罪をめぐり大きな議論を呼んでいる。たとえ未整備であろうと、電力価格の指標はスポット価格であり、需給ひっ迫のシグナルとして燃料費の高騰を限界費用として俊敏に伝え、需要側にも身構えてもらうことが肝要となる。2020年度冬季の需給ひっ迫は、まさに市場シグナルが明示されない中で生じた。東電PG等の送配電事業者や広域機関は、シグナルが機能しない中で綱渡りの運用を強いられたとの思いがある。JERAが変更の先陣を切り、電取委も認めた理由はここにある。

一方、自社設備に乏しく市場調達への依存度が大きい新電力にとり、限界費用のLNGスポット価格化は経営に致命的な打撃を与えかねない。その後に生じたウクライナ侵攻により、LNGスポット価格は長期にわたり高値継続することが予想される。旧一電小売りは、旧一電発電との相対契約のなかで、従来のLNG長期契約に基づく割安な燃料価格で供給を受けることが想定される。旧一電が圧倒的な市場支配力を有する構図は変わっておらず、事前の情報開示もないままに重要な変更が行われた訳であるが、これに対して、市場価格高騰で経営危機に直面している新電力サイドの驚きと不満は大きい。「限界費用での余剰電力拠出ルール」が生きている中で、電取委が旧一電に「内外無差別ルール」を要請しているなかで、「核心部分が極端に市場化」されたといえる。

客観的に見て、割合の少ないスポット物だけで卸市場の限界費用とするのは説得力に欠けると考えられる。旧一電発電のなかには、長期契約の余剰分をLNGスポット市場に販売し巨額の利益を得ている一方で、スポット調達分を卸市場や需給調整市場に回しているとの指摘もある。事実だとすると、巨大発電事業者として、自社の規模に見合う国内(エリア内)需要全体を睨んだ行動は念頭にないともいえる。

(3).限界費用ルールの影響②:余剰量売りオファーの動揺

【「余剰電力」への対応】

余剰電力とは、(休・停止以外の)発電可能な設備において、旧一電小売り等との相対契約向けに要する量以上に供給可能となる電力量のことである。市場が機能している場合は、需給状況に応じて機敏に変動する市場価格が指標となり、発電設備はその役割に応じて戦略的に最適に稼働し、需給ギャップは埋められる。しかし、日本では旧一電が市場支配力を有することが前提であり、規制当局である電取委や資エ庁は様々な規制(指導、ルール)を課している。基礎となるのが「限界費用での余剰電力拠出ルール」である。この余剰電力と市場支配力行使の温床と言われる「計画停止」「計画外停止」「出力低下」の監視は表裏一体であるといえる。

【計画外停止、出力低下の監視は必須】

大手事業者は発電可能な設備を少なくする(見せる)ことで余剰量を減らすことが出来る。「計画停止」「計画外停止」「出力低下」の設備容量を増やすのである。また、設備は利用可能でも燃料入手困難等により余剰が減ることもある。これが燃料制約であり、「出力低下」を行い得る手段となっているとの疑念がもたれている。停止・低下等により市場への売り札が減り、買い札超となると、特に市場取引への依存が大きい小売り事業者は、供給量確保やインバランスペナルティ回避のために高値入札を余儀なくされ、それが市場価格を引き上げることになる。新電力の高値入札は、電取委によりしばしば市場価格高騰要因に名指しされる。休止と出力低下に係る情報は、競争環境整備の基礎であり、電取委・JEPX等による監視や一般解析のために必須となる。

【指摘される「ブロック入札」の影響】

「余剰分を売り入札はするがその多くが成立せずに結果として市場に入らない手段としてブロック入札が使われている」との疑念も生じている。起動や出力変更に時間を要する大規模汽力電源が典型であるが、30分毎のコマ入札には必ずしも適していないという理由で、ある程度のまとまった量をコマを跨って入札することが認められている。これがブロック入札である。

しかし、多くの旧一電発電がブロック入札を多用する一方で不成立の割合が高いことが判明した。量や期間が買い手のニーズに合わずに不成立が大量に生じ、売り不足に陥る一因となっていたのである。休止ではないが、出力低下・燃料制約との関連性が想起される行為である。旧一電のなかでもガス火力設備を多く有していない事業者、燃料調達力に乏しい事業者、短期的な損失(利益)を安易に防ぐ(稼ぐ)志向の強い事業者に多いとの指摘もある。もっとも、小分けにして買い易い形態にして成立する確率を高めている発電事業者も存在する。この場合は、利益極大化を目指して積極的に工夫を凝らしている、あるいは供給責任を自覚しているとみることができる。

(4).限界費用ルールは持続可能か

以上、限界費用の定義変更、余剰分の市場拠出ルールと市場支配力との関連を見てきたが、昨今の資源を巡る国際情勢は、こうした「ルール」は持続不可能のようにも見える。市場が未整備で価格機能が十分に機能していない中で、指導にて限界費用による余剰拠出が求められている中で、歴史的な燃料価格高騰に直面する大手事業者にどの程度ルール遵守を求めうるのか疑問なしとはしない。実際に、ダイナミックに動く国際市場になし崩し的に飲み込まれてきているように見える。燃料制約であるが、特に燃料価格が高騰する局面では、国際的な競争で「買い負け」する可能性も否定できない。また、円滑に価格転嫁しにくい制約がある(市場原理が働きにくい)場合は、燃料制約を一概に否定することも難しい。この制約に関しては次節で解説する。

いずれにしても未熟な市場を補完するルールと国際情勢への対応をどう考えるかである。

2.ガス価格高騰と電力供給量減少 顕在化する上限値の制約

前節では、最近の市場価格高騰、市場への売り札の減少の要因として、LNG価格の高騰が主因ではあるが、限界費用定義の変更や余剰電力出し渋りも相当程度の影響を持つことを指摘した。筆者は、これらが主たる要因であると考えているが、高騰する燃料価格を転嫁し難い制約があることも事実である。本節はこれを解説する。

(1).燃料価格高騰により卸市場への供給量は減少へ

前述のように、燃料費の高騰は発電設備の「限界費用」を引き上げ、電力価格は上昇する。主要電源である個々のガス火力発電を考えると、需給均衡を形成する限界設備の限界費用より高くなると、発電する意味がなくなり停止あるいは出力低下する(価格的な燃料制約)方向に働くことになる。自身が発電するよりも市場から購入(して小売りに供給)する方が合理的な判断となる。後述するが、最近の旧一電の行動パターンとなっている。一方、市場原理では、限界費用が上がると供給曲線は上方にシフトし、市場価格(システムプライス)は高くなり、売り入札量が確保されることになる。

しかし、上限価格80円(複数のエリアが予備力3%を下回る場合は200円)という制約があるなかでは、売り札としての投入できる量に限界が生じ、需要(買い札)を下回る供給(売り札)に留まることになる。この場合、限られた供給量を巡り買い競争となり、(開示が不十分の中で)情報力に劣る新電力は高値の買い入札を余儀なくされる。しかし、電力ガス等監視委員会(電取委)は「新電力の高値入札が市場価格を引き上げている」と指摘する。スポット市場で十分に調達できない場合は、時間前市場そして送電事業者が運用する需給調整市場にて(ペナルティ付きで)調整されるのだが、時間前市場の不備、ペナルティ支払い回避志向の下でスポット調達に走るのが現実である。

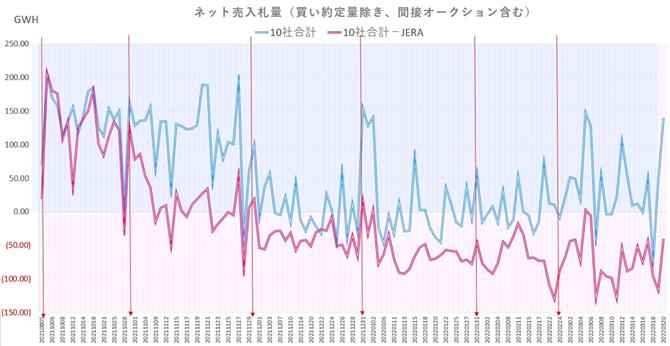

【JERAを除く旧一電は買い越し】

最近では、旧一電の殆ど(JERAを除き)は「ネット売り」がマイナスとなっている(図3)。ネット売りとは、売り入札から買い入札を引いた取引量のことである。旧一電小売りは、旧一電発電との相対か相対よりも(追加費用が)安くなる卸市場から所要電力を調達する。旧一電は、最近は卸市場において買い超過となっている。このような状況下では、スポット市場からの調達は、限りある量を巡って旧一電と新電力との競争となる場合が頻繁に生じる。自社発電に乏しい新電力が調達面で苦境に陥ることは、容易に想像が付く。大規模発電事業者は、その規模に見合う需要全体を睨んで、最適化行動をとるべきであろう。

図3.大手電力のネット売り入札量の推移(2021/8・5~2022/3・20)

(出所)日経エネルギーNext電力研究会(2022/3/30 日経エネルギ-ネクスト)

【新電力は存続の危機】

ここで、スポット市場における旧一電小売りと新電力との行動について考えてみる。旧一電小売りは旧一電発電の売値を把握していればそれを少し上回る値で入札すれば容易に量を確保できると考えられる。情報に乏しい新電力は、供給責任を全うしインバランスペナルティ発生を回避しようとするプレッシャーの中で、高値入札(例えば成行き買い)を余儀なくされることになろう。スポット市場が十分に機能しない場合は(前述のように制約は多い)、相対契約に活路を見出すことになる。しかし、新電力にとり、相対での調達も容易ではない。相対契約は、追加で調達する高い燃料に対応する高い価格となるが、消費者への価格転嫁が確認できない限り現実的ではない。

(2). 小売市場もシュリンクへ

旧一電小売りも、燃料費高騰のなかで経営環境は厳しい。後述するが小売価格に燃料価格調整制度による上げ幅制約がある状況下では、(契約切り替え等による)需要増に応えると赤字が累積する可能性が高くなる。この構図は、電力取引が相対であろうがスポット市場経由であろうが基本同じである。

実際旧一電小売りが追加契約を断るケースが出てきている。新電力が契約更新に応じない場合、旧一電小売りが引き取ることが想定されている。低圧需要家には一種の規制料金である「標準契約」が用意されている。さらに、最後の砦として送配電事業者による「最終保障約款」が用意されているが、これは標準約款の2割増しの料金となる。

【旧一電小売りも赤字:表面化した燃調制度の制約】

旧一電小売りは、燃調制度を取り入れている。これは事業者が制御しにくい燃料費については市場価格に自動的に連動させるシステムであり、本来発電事業者そして小売り事業者の経営安定そして需要家の負担安定に寄与するものである。過去3カ月の燃料費の平均価格を2カ月先の料金計算に適用する(4月の場合は1~3月の平均コストを6月に適用)。標準約款にはこれが具備されているが、一般的に標準約款以外の自由契約にも採用されている。標準約款は燃調制度にて転嫁できるのは1.5倍までとのルールがあるが、これは低圧自由契約にも援用されていると言われる。高圧以上では、青天井で転嫁できるのだが、旧一電によっては一部1.5倍制限を援用しているところもある。

長引く燃料コスト高で燃調により価格転嫁が遅れ、一部は転嫁不能に陥るなかで、旧一電のうち6社は2022年3月期は赤字決算となった。この1.5倍の上限は、新規(追加)契約はもちろん既存契約でも更改時に撤廃される可能性が出てくる。これまで優遇されていた産業用も燃調見直しだけでなく料金改定の可能性が高くなっている。現実に改定や最終保証契約の提案を受けたケースが生じている。公共施設の入札不成立の報道も珍しくはなくなった。4月15日に、電取委は旧一電小売りに関して、北海道、沖縄を除く8社が法人契約について新規契約を停止等を行っていることを明らかにした。

(3).旧一電行動にみる価格機能意識の不都合

市場支配力を有する旧一電が、燃料高の中で、価格機能に従う動きを見せている。距離を置きたいであろう卸市場の価格機能を利用するようになった。発電設備稼働の是非を卸市場における価格(に対応する限界費用)で判断するようになってきている。限界費用より下回れば稼働し上回れば停止する。旧一電小売りも同様に市場価格が相対契約価格よりも低ければ市場から調達する。この当たり前とみえる行為は「余剰電力の市場拠出義務」と対立するようになる。

換言すると、支配力のある旧一電は市場への供給者であり買い手に回ることは想定されない、という前提と齟齬が生じる。価格機能発揮に向けて前向きな一歩かもしれないが、都合のいい時に市場を利用しているとも言える。まだ小さい池にクジラが入ってきて暴れると小魚である新電力はひとたまりもない。そうした状況に陥っている。

旧一電も言い分はあろう。歴史的に資源価格が高騰するなかで、燃料の安定調達を目指そうとすると、利益を確保しようと行動することは当然である。一定の利益が確保できない場合は販売ひいては調達を躊躇するであろう。卸市場に存在する暫定価格上限制度、小売り取引に存在する期ズレや上昇率制約のある燃調制度の下では、追加の発電や燃料調達を躊躇しても不思議ではない。

繰り返しになるが、未熟な市場を補完するルールと国際情勢への対応をどう考えるかが問われている。なお、3月22日時点では石油火力は約900万kWの計画・計画外停止設備が存在する。LNGスポット価格にくらべて重油価格の方が低いとしたら、市場原理で石油が稼働してもいいように思える。今後検証していきたい。

3.終わりに 露呈する中途半端な自由化の限界

【顕在化しつつあるエネルギ-危機】

コロナ禍からの回復途上のおけるインフレ圧力、カ-ボンニュ-トラルに向けた容易でないトランジション管理そしてウクライナ侵攻の国際資源取引への影響を背景に、世界は石油危機時にも類する様相を呈している。中でも日本は、エネルギ-自給率が低く海外化石資源への依存度が高い、再エネ普及等カ-ボンニュ-トラルへの対応が遅れている、原子力は大きい容量を抱えるが方向性が定まっていないという状況下にあり、不透明感は極めて強い。資源高と折からの円安も加わり、輸入資源価格は軒並み高騰し、それを燃料とする電力・ガス価格も上昇し終息が見えない状況である。「エネルギ-安全保障」という言葉も頻出するようになった。岸田首相はG7首脳会議において「エネルギー安全保障や食料安全保障の確保に向け行動することが重要である」との発言を行っている。

電力に焦点を当てると、卸市場の乱高下と高値推移、先が見えない電気料金(小売り価格)の上昇トレンド、旧一電の経営不安と新電力の経営危機、供給途絶懸念が身近になる需要家、供給量減少(増加の躊躇)、供給力不足そして安定供給(エネルギ-安全保障)への不安等あらゆる懸念事項が並ぶ。

【中途半端な自由化が招く危機】

電力システム改革は、スケジュールに基づいて粛々と進んではいる。累次にわたる卸市場の整備、小売り全面自由化(2016/4)、発送電分離(2020/4)等である。しかし、多くの旧一電は発販一体であり圧倒的な市場支配力を有し電力取引の7~8割は旧一電内部取引を主とする相対取引である(旧一電市場)。卸市場は、主要な売り手である旧一電発電に「余剰分を限界費用で出す」ルールを課しているが、余剰量も限界費用も不透明で一部の関係者で決められてきた。旧一電発電の多くは、独立した発電事業者としてグループ外を含めた全需要を対象に最適解を追求しようとはしていない。

一方、世界的にあまり例のない燃調制度は資源価格がダイナミックに動くときは不安定要因となる。TSOが管理・運用する需給調整市場は、整備途上であり80円、200円に設定されたインバランス価格上限値は事実上スポット価格の上限値として機能する。こうした制約に問題が生じるごとに細かい規制が加わり、価格機能と指導とが寄せ木細工のように組み合わされた日本型市場は、長引く資源価格高騰により「瓦解した」かのようにみえる。

国内は旧一電が市場支配力を有している中で、政府指導による疑似卸市場が運用される。主力燃料である天然ガスは、LNG取引拡大を通じた国際市場の一体化が進む中で、価格高騰の影響を否応なしに受ける。LNGスポット価格変動の影響は、主要取引参加者であるJERA等の大規模事業者が受けるが、国内電力市場の制約と直面する際に、どう行動するかの判断を求められる。国際市場のダイナミックな動きと私企業としての利益を考えると、行政指導による国内調和が維持できるかが問われているのではないか。LNG平均価格による限界費用は崩れたが、燃調制度も少なくとも1.5倍上限ルールは撤廃される可能性がある。中途半端な自由化からの脱却が不可欠であり、発販一体の終焉、市場支配力監視そして再エネ等国産資源開発による安全保障の構築を早急に進める必要がある。

【当面のセーフティネットが不可欠 大手の行動を指導】

しかし、政策目的(スケジュール)達成までの間は、セーフティネットの整備が不可欠である。JERA等が「突出した価格機能」で行動する場合、新電力や需要家はついていけずに競争環境の崩壊や社会不安を惹起する懸念がある。逆説的でもあるが「市場機能を早期に完成するために国産化を含む政策・行政指導ロードマップ」の整備が必要と考える。すなわち、当面は政府主導で大手事業者の価格機能に基づいた行為を制約する。国内供給確保を優先し、損失は何ら方の形で補填することである。既にガソリンにて実施しているが、電力・ガスはさらにライフラインである。そして多少コストがかかっても、国際情勢に左右されにくい自給率向上に明確に舵を切るべきである。