TOP > コラム一覧 > No.264 統合コストをより深く理解するために

No.264 統合コストをより深く理解するために

2021年9月2日

京都大学大学院経済学研究科 特任教授・安田 陽

2021年8月4日に開催された経済産業省総合資源エネルギー調査会基本政策分科会(第48回)において、発電コスト検証の結果が審議され、そこで「統合コストの一部を考慮した発電コスト」なるものが議論されました。ここで登場する「統合コスト」(または「統合費用」)とは一体何でしょうか? 日本ではあまり馴染みがないこの用語が何故今、政府の審議会で登場し、議論されるのでしょうか? 本稿では、見た目のコストの高い安いといった表面的理解に留まらず、一次資料にあたりながら、「統合コスト」という概念に関する理解を深めて行きたいと思います。

統合コストとは一体何か?

そもそも「統合コスト」(統合費用)とは、一体なんでしょうか? 前述の基本政策分科会の資料では、(i)「均等化発電コスト(LCOE)」、(ii)「統合コスト」、(iii)「統合コストの一部を考慮した発電コスト」という3つのコストが出てきてやや混乱気味です。文章で説明するよりグラフで見た方が一目瞭然なので、まず先に基本政策分科会の資料から当該図(p.4)を引用しましょう。これらの関係は、図1のようになります。

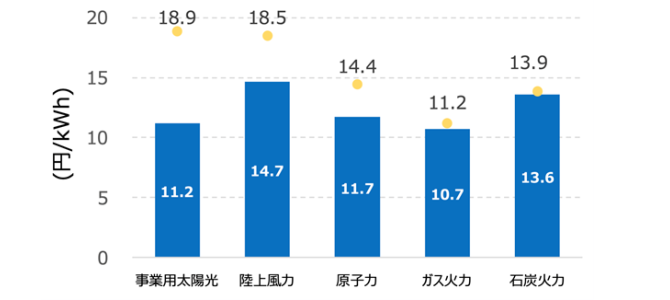

図1 2030年における各種電源の発電コスト(青)と統合コストの一部を考慮した発電コスト(仮称)(黄)の試算

(出典: 経産省 第48回基本政策分科会 資料1)

図の青い棒グラフが (i)LCOE、すなわち「発電コスト」を意味します(この棒グラフの値の根拠は透明性が乏しく議論の余地がありますが、本稿の主題ではないのでここでは「このような試算が公表された」程度に留めておきます)。一方、黄色のドットは発電コストにプラスして(ii)「統合コスト」が上乗せされた形になっており、(i)と(ii)の合計が(iii)「統合コストの一部を考慮した発電コスト(仮称)」となります。この統合コストは、基本政策分科会第48回の前日の8月3日開催された発電コスト検証WG第8回の資料1で公表された試算結果が反映されたものです。つまり、LCOEだけで考えるのは限界があるため、統合コストについても考えましょう、というのがこの「統合コストの一部を考慮した発電コスト(仮称)」という新しい指標の意味するところだと理解できます。

この図から分かる通り、2030年における発電コスト(青棒)だけを見ると、確かに太陽光は原子力よりもコストが安くなるようですが、「統合コストの一部を考慮した発電コスト(仮称)」(黄色ドット)をも考慮すると、やはり太陽光の方がコストが高くなる、という試算結果となりました。ただし、ここには外部コスト(隠れたコスト)が十分盛り込まれていないという点に注意が必要です(外部コストについては過去の拙著コラムを参照下さい)。特に基本政策分科会の資料では、原子力のコストは下限値しか提示されておらず、が福島原発事故後10年経っても上限値が「試算中」となっており、大きな外部コストが存在する可能性があることが政府自身の資料から示唆されています。

統合コストという概念はいつから登場したのか?

この「統合コスト」という言葉や概念(考え方)は、日本ではここ最近急速に登場したものなので、メディアを含め多くの人が、この言葉の持つ意味の理解がなかなか進まず、「結局、太陽光は原発より高いの?安いの?」という、表層的な結果論に拘泥してしまい易いのかもしれません。事実、そのような表面的な理解で一喜一憂するメディア記事やSNSの投稿も少なからず見られます。

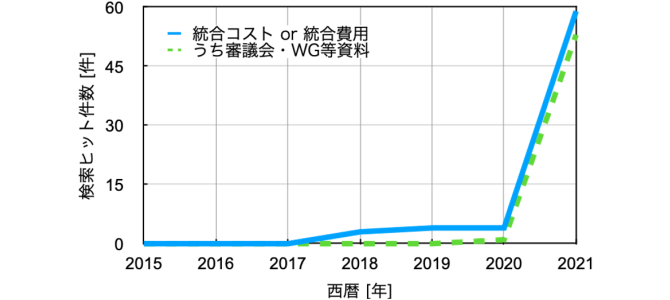

実際、「統合コスト」(もしくは「統合費用」)なる日本語が政府文書でどれだけ登場したかを調査すると、図2のようになります。図から明らかな通り、2017年までは経済産業省の文書に一度も登場したことはなく、2020年の段階でも審議会やWGの文書で登場したのはわずか1件であり(他は委託事業等の報告書に登場)、まさに今年になって60件近くと急上昇しています。急増した理由は、他のWG等で一度提出された資料を親委員会で審議するなど、似たような資料がさまざまな審議会で何度も資料提出されるためだと推測されます。いずれにしても、日本ではまさに今年になって急に登場した、全く「新しい」用語・概念だと理解することができます。

図2 政府文書における「統合コスト(統合費用)」の出現頻度

(Google検索にて「“統合コスト” or “統合費用” site:meti.go.jp」にて期間を指定して筆者調査。

2021年の値は8月23日現在)

ところで、この「統合コスト」は英語で “system integration cost” と呼ばれています。前出の基本政策分科会の資料ではOECDの “The Full Cost of Electricity Provision” という2018年の報告書が引用されていますが、これは正確にはOECD(経済協力開発機構)ではなく、OECD内の専門機関であるNEA(原子力機関)が執筆したものです。 “system integration cost” は特にNEAが提案したものではなく、この用語および概念は、2013年のF. Ueckerdt氏、L. Hirth氏らの論文によって提案されたものです。

さらに遡ると、萌芽的な問題提起は2003年のK. Dragoon氏、M. Milligan氏らの報告書にすでに見られ、この頃から国際エネルギー機関(IEA)およびその下部組織であるIEA Wind Task25を中心に国際的な議論が始まっています(筆者もTask25の専門委員ですが、筆者が参加する以前からずっと続いている議論です)。

この “system integration cost” に関しては、日本では例えばIEAの報告書が2018年に日本語訳で公開されたり、2019年に日本語の解説論文が公表されたりと、学術的には徐々に議論が進んでいました。それが政府の審議会レベルでも2020年になって登場したわけです。筆者も2020年12月の段階で、この統合コスト(統合費用)について、当コラムで既に言及しています。

統合コストという概念がなぜ必要になったのか?

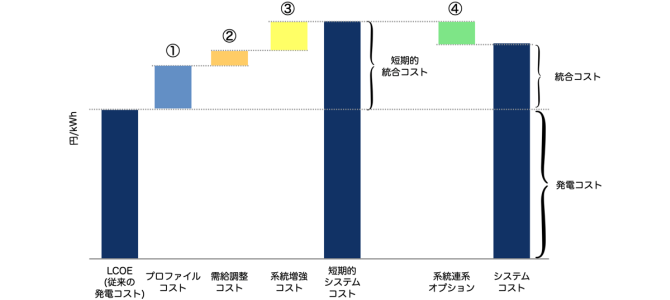

「統合コスト」という概念がなぜ出てきたかを探るために、2013年の原論文で何が書かれているかを見ていきましょう。図3は原論文で掲載された統合コストの概念図です。ある発電所を建設しそれを電力システムに接続(系統連系)するためには、一番左のLCOE(従来の発電コスト)だけを考えるのではなく、それにに加え新たな発電所を電力システムに接続するために追加的なコストとして、①プロファイルコスト、②需給調整コスト、③系統増強コストを検討しなければなりません。それらを積み上げたものが「(短期的な)システムコスト」として計算されます(④は後述します)。

図3 統合コストの概念図

(参考: F. Ueckerdt氏らの論文を基に筆者日本語訳。①〜④は筆者の追記で原図にはない)

ここで、プロファイルコストという聴き慣れないコストが出てきますが、これは同論文によると、従来より必要とされてきたアデカシーコスト(ピーク時に十分な電源があるかどうかなど供給信頼度を維持するためのコスト)だけでなく、再生可能エネルギーが大量導入された際に発電超過によって出力抑制などでエネルギーを捨てるコストや、発電が不足した場合の対策のコストを含んだものとして、この論文で新たに定義されたものです。

このように、太陽光や風力など(もちろん原子力や火力も)が電力システムに接続される場合は、それ単体の発電コストだけでなく、上記のようなさまざまな追加的なコストをきちんと検証し、電力系統全体に発生するコスト、すなわち「システムコスト」を考慮しなければなりません。このシステムコストが、今回の基本政策分科会で表現された「統合コストの一部を考慮した発電コスト(仮称)」に相当します。

また、原論文を詳しく読み込んでいくと、下記のような文章が見当たります。

このことは、最適なVRE(筆者中:変動性再生可能エネルギー)シェアは低い、ということを意味するものではない(特に気候変動などの負の外部性やVREの便益が内部化される場合)。しかし、高いVREシェアを達成するためには、相当の炭素価格に加えて、原発の容量を強く制限したり再生可能エネルギーを強力に支援することが必要になることがある。(筆者仮訳、下線部は筆者)

つまり、統合コストを提案した原論文では、「再エネは結局高いから辞めよう」と主張しているわけではありません。

図1の基本政策分科会の結果だけを見ると、黄色いドット、すなわち「統合コストの一部を考慮した発電コスト(仮称)」は太陽光が最も高くなっており(2番目は風力)、「やはり太陽光は(風力も)高い」→「だから再エネは辞めよう」という議論になりがちですが、ここには外部コスト(隠れたコスト)が十分盛り込まれていないという点に注意が必要です。

再エネは気候変動などの負の外部性を緩和するために最も有力な手段であり、再エネは国民負担ではなく便益をもたらします。FITなどのさまざまな政策は再エネの便益が内部化されるための手段なのです。この原論文の趣旨は、あくまで再エネの大量導入が進むことを前提として、それにかかる社会コスト全体をあらかじめ評価しておかなければならない、ということなのです。「再エネは高いから辞めよう」ではありません。

統合コストの建設的な議論のために

さらに、本来の統合コストで議論すべきことは、さまざまな柔軟性の選択肢を考慮して、技術的・制度設計的な改善を行いながら如何に統合コストを低減していくか、ということです。これが先の図3の紹介の部分で説明を省略した④の部分に相当します。事実、基本政策分科会の資料でも、「システム全体の電力の価値を考慮することて゛、VRE統合と電力システム改革の課題についての新しい展望か゛開かれる」(p.4)と指摘されています。

ちなみに、基本政策分科会が参考文献として上げたOECD(実はNEA)の報告書に関しては、統合コストの見積もりが過剰すぎると反論する論文も出ています。日本でも2021年5月13日の基本政策分科会(第43回)資料2において提出された2050年の電源構成の試算の中で統合コストが過剰に高く見積もられているのではないかという指摘も出されています。本稿の図1でも紹介した通り、本来、統合コストは太陽光や風力だけでなく、原子力や火力にもあり、原子力の統合コストは風力のそれとほぼ同じ程度だと試算されているのですが、第43回資料2の試算では原子力の統合コストが前提条件として盛り込まれている形跡はありません。再エネだけに対して過剰な統合コストの仮定を盛り込めば、総コストの結果も過剰になることは容易に推測できます。重要なのは、「結果論」が高いか低いかではなく、本稿図3の④の部分のように、統合コストを如何に低減していくかということについて、議論を進めることにあります。統合コストの試算については、基本政策分科会の資料自体にも「ただし、その分析手法や結果の示し方は、電源別発電コストほど国際的に確立しておらず、研究途上。このため、今回は、他国の示し方も参考にしつつ、委員有志による試算を参考として整理。」(資料1, p.1)とあります。今後、試算の精緻化とともに、「高いから辞めよう」という出来ない理由探しではなく「如何にその値を下げていくか」という議論が必要です。

このように、ある新しい指標の元のになる言葉や概念がどのように出てきたのか?という歴史を過去に遡って検証する作業は重要です。とりわけ新しい言葉は、それ自体の意味が深掘りされないまま、表層的に「わかりやすい結果」のみがメディアやSNSなどで恣意的に増幅され拡大再生産されがちです。再エネ大量導入が気候変動の最有力手段となり、日本も遅まきながらその方向に舵を切りつつある現在、「再エネはやっぱり高いから無理だ」という言い訳論ではなく、「どのようにすれば再エネをもっと入れられるか」という建設的な議論を進めることが望まれます。「統合コスト」という用語が日本でもようやく議論されるようになりましたが(世界では10年以上前から議論されていますが)、この用語と概念には本来このようなポジティブな発想が内在しているのです。

キーワード:統合コスト(統合費用)、外部コスト、系統連系