TOP > コラム一覧 > No.214 エネルギー憲章条約(ECT)を巡る状況と“現代化”を迫るEU

No.214 エネルギー憲章条約(ECT)を巡る状況と“現代化”を迫るEU

2020年11月5日

京都大学大学院経済学研究科特任教授 加藤修一

国際機関の“指導性”とニューノーマル

前回の京大コラム(No.198)において、世界のゴールドスタンダードを標榜するIEA自身が、自らの3シナリオのなかで最も野心的と称するシナリオ(SDS)が、(グローバルスタンダードである)1.5℃に必ずしも対応していないことを指摘した。一方でEUは、1.5℃に抑えることを目的としたパリ協定の署名国として、「2050年気候中立」を宣言したが、その背景は、気候変動による気温上昇と気象現象の激甚化によるEU経済の膨大なコストが避けられないことや食糧生産能力の阻害が異常に拡大していることにある。更には、脱炭素社会などのニューノーマルへと迅速に進めたいとの強い切迫感の中にある。そのなかにあって国際社会も同様に広く、ニューノーマルに向けて法改正などを含む構造改革をしなければならない。裏を返せば、古い指導性から新しい指導性に切り替えなければならない過渡期にある。そこには相互摩擦もありえる。率直に言って、パリ協定は、このような展開を伴うものだ。ここ数年ネット上に次のような論説をみかけるが、その現れの一端である。即ち、国家がなぜエネルギー訴訟を受けるのか。訴訟の急増は国家の気候保護法にリスクをもたらす動きではないか。EUの気候中立を損なうリスクにならないか、等々である。

EUで巻き起こる“現代化”の指摘 - 改正三点

上記の論説は、国際エネルギー憲章(以下ECT)の投資家対国家紛争解決(investor-state dispute settlement、以下ISDS)手続きに関係するものである。EU内において燻っていた問題であり、ここ数年際立っている。EUは、保守的に変容した“指導性”を“現代化”すべきであると強く主張しており、端的にいえば“時代遅れ、アナクロニズム”と噛みついたことになる。その歯が想定通り効を奏するかどうか。EUは、先頭に立ちECTを改正しようと、「現代化」をテーマに交渉ラウンドに載せたところである。その主張は三点ある。第一に、投資保護に関するECTの規定を、EUとEU加盟国が最近締結した協定の規定と一致させること。第二に、ECTが気候変動とクリーンエネルギー移行の目標をより適切に反映し、低炭素であり、デジタルである消費者中心のエネルギーシステムへの移行を促進し、パリ協定の目的と脱炭素化の野心に貢献することを確実にすること。第三に、現在、国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)で進行中の多国間改革プロセスにおけるEUの取り組みに沿って、ECTのISDS手続きを改革することである。以上、三点であるが、要点は、化石燃料保護の撤廃やISDS手続きなどを失効させることにある。ECTの改正は、条約の核心部分であることから厳しい交渉になるが、そもそも近年、ECTに基づき投資家が、国家を提訴する、いわゆるISDS手続きが、多数利用されてきたことにある。また、“現代化”が取り上げられる背景には、EU加盟国が、エネルギー改革を熱心に取り組んできた成果と交わっているともいえる。即ち、脱炭素社会に向けたCO2削減(大気汚染を含む)のためには、政府が既存の石炭火力発電所等の化石燃料事業の規制強化を行い、改廃を進めなければならないことになるが、これが、結果として投資家によるISDSの提訴につながっているとみることができる。

ECTはそもそも旧ソ連当該国対応だったのでは・・・

そもそもECTは、エネルギー部門の複数国間の貿易投資協定であり、1991年のソ連崩壊後に発足した。西側諸国は、旧ソ連当該国における国有化や突然のトップダウンの政策変更の歴史を見てきている。西側の投資家は、旧ソ連当該国に対するエネルギー投資、特に膨大な投資に躊躇したことは確かである。このようなことから崩壊後の当該国を西側の制度にすり合わせ、「東欧のエネルギー資源を確保する」ために市場原理に基づく改革を促進し、貿易・投資活動を推進することにしたが、その際に生じかねない(旧ソ連当該国の)政治的リスクをどのように回避するかであった。これこそが、そもそもECTの目的である。

以上の目的に対応するために「欧州エネルギー憲章」(以下、EEC)の政治宣言を行い、1994年にはEECの法的枠組として「エネルギー憲章条約」を調印し、1998年に発効した(表-1)。現在、ECTは日本を含む50ヶ国、EUとEURATOMの2国際機関が加盟している(外務省2019.8現在)。ヨーロッパのエネルギー供給大国であるロシアは署名したが、批准を拒否している。イタリアは署名し批准したが、後に脱退した。米国はオブザーバーとなっている。

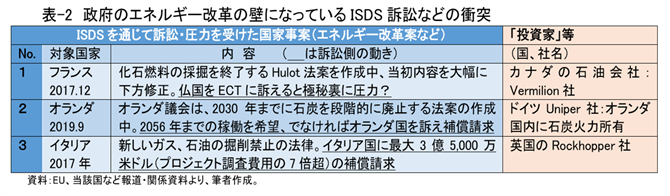

国家が受けたISDS訴訟等の事例

以上の背景を持つECTであるが、そのISDS手続きとは、投資家が関与しているプロジェクトに関して、停止等を行う政府の規制変更などから投資家を保護すると解される。一方、脱炭素社会を目指す中にあってEU加盟国は、パリ協定実施指針を目指して化石燃料の政策変更をしなければならない。この様ななかにあって化石燃料会社等はISDS訴訟を積極的に使用することになってきている。前述した当初のECTの目的であるポスト共産主義の再調整とは異なる事態、つまり西側の投資家が西側国家を訴訟することが起こっており、当初の目的から変質している。

国連貿易開発会議(UNCTAD)によると、ECTにもとづくISDS件数は128件あり、87件はEU及び加盟国である。128件の過半数は、太陽光発電など再生可能エネルギー分野である。投資受入国が固定価格買取制度の買取価格の値下げなどの制度変更を行ったことを理由にスペイン政府(47件)、イタリア政府(11件)が提訴された。投資家側は、特に制度変更などを指摘し投資に対する期待利益が損なわれた(逸失利益)との主張である。以下に具体的な事例(表-2)をとりあげる。

フランス政府においては、政府が特に環境に有力なNicolas Hulot環境大臣の肝いりでパリ協定を現実的なものにするためにも2040年までに化石燃料の採掘を終了するHulot法を策定中(2017年12月)であった。「投資家」は、仏政府を訴えると極秘裏に圧力をかけ、その結果当初の法律内容が大幅に変更され下方修正された。

オランダ政府においては、政府は気候対策のために石炭火力発電所の全廃計画を策定し、議会は2030年までに石炭火力の段階的廃止法案の作成中であったが、同国で石炭火力を運営する「ドイツのUniper」は、2056年までの稼働を希望し、そうでなければオランダ政府に対してISDSに基づいて10億ユーロの補償請求の提訴を行うと公言している。実は、今までオランダ政府は、気候対策が不十分だとして気候訴訟において「政府敗訴」の最高裁判決を受けた結果、化石燃料依存から低炭素・脱炭素型へとエネルギー政策転換を行った矢先であった。同様にアイルランド政府も気候訴訟で「政府敗訴」となっている。

イタリア政府においては、政府が11件のECT訴訟をうけている。表-2の例は、新しいガス、石油の掘削禁止の法律を提出したことに対して、「投資家」はイタリア政府に最大3億5,000万米ドル(プロジェクト調査費用の7倍超)の補償請求している。そもそもイタリアは、ECTに署名し批准していたが、分担金を理由に脱退した。しかしその本音は、ECTを利用し「投資家」が、補助金削減や過去への遡及的削減を含む「スパルマインセンティブ法」(2014年)の制定を理由に訴訟されることを恐れている。イタリア政府はECTを脱退したが、脱退前投資については、免責されずにサンセット条項が適用される。脱退発効(2016年初)後から更に20年間、即ち2036年まで「投資家」は、条約に基づいてISDS手続きを適用することができる。

ECT改定に向けて重ねられる交渉ラウンド

以上の様にEU加盟国は、エネルギー政策転換を求められる一方で訴訟リスクを抱え、多くのISDS手続きが起こっており、EUにとって差し迫った深刻な状態にある。このようなことからEUは、2020年5月に「改正提案」を公表し、前述の改正3点を示している。

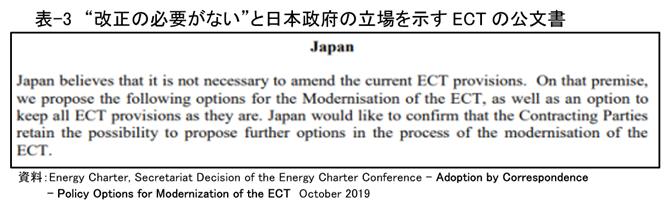

ECT加盟国は、改正に対する立場が公文書(表-3の資料)として公表されている。これによると「日本は現行のECTのどの条項も改正する必要はないと信じる」(表-3)との立場を示している。ECTの改定には、全会一致が決まりである。日本などが反対していることから現在は、改正が厳しいとみられており、これに対しEUの一部では改定が受け入れられないならECTからの集団離脱もあり得るとの強硬意見が出ており、仮にそのようなことになると、日本等の反対が、原因で条約自体が崩壊するリスクさえある。EUは、日本政府がISDS改正に消極的なのは、エネルギー分野の貿易・投資が国を超えて自由に展開されているEU市場とは違って、日本の国内市場は経済産業省によって、厳格に「管理」されていることから、投資家等から日本政府が訴えられるリスクが少ないと捉えている。また日本政府は、石炭火力発電等を強制閉鎖しなければならないほどの気候対策を実施する政策がないと、考えられている。以上は今年の7月時点の状況である。現在は少し変わっている。9月中旬に菅政権が誕生し10月下旬に施政方針演説において「2050年気候中立」を宣言した。この宣言を歓迎するが、厳しい構造改革(エネルギー改革を含む)を乗り越えなければ成就できない。それには多くの法律改正が伴い、厳しい「管理」も決して聖域ではなくなる。仮に日本政府が今後もISDSの安全圏にいるとするならば、「緩い気候政策」の温存、柔い構造改革に陥り、「宣言」が絵に描いた餅になりかねないことを危惧する。またこの日本政府の宣言は、国際社会に対して重い責務が生じ、本年のG7、G20や更には2021年COP26等においてその真価が問われることになる。

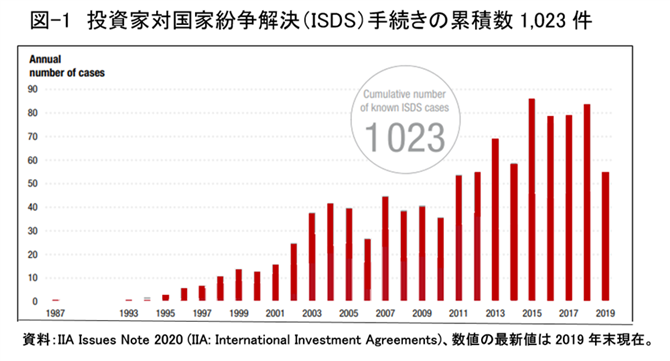

世界で急増するISDSに基づく国家に対す訴訟 - 1000件超

一方、足踏みすることなくISDS手続きの利用が広がっている。投資協定や自由貿易協定(FTA)などに基づくISDS手続きの累積数は、国連貿易開発会議によると、ECTを含めて、既に1,023件(2019年末時点)に増加している(図-1)。既に取り上げたようにEUは、ISDS等の制度改正を通じて、投資家側から提訴されるリスクを軽減させなければならなくなっている。この問題は、EUに限らず国際社会が、ニューノーマルを主流化させつつあるなかで、解決しなければならないテーマである。特に、今後気候変動については、パリ協定の「実施指針」が数年ごとに改定されるが、各国は、国内において法改正を含む迅速、野心的な取り組みをしなければならない。しかしECTのISDSに基づく国家訴訟が容易に想定されるならば、勢いは停滞しがちになる。結果として、「パリ協定の実施指針」の「実績報告」などに悪影響を与えかねない。気候変動対策を弱め深刻な事態につながるならば、気候緩和による改善便益を失い、それこそ世界の人々の逸失利益の増大を招き、国際社会が不利益を被り続けることになりかねない。加えて国家の敗訴が続けば、国民が予期していない多額の税金が支払われることになる。厳しい問題であるが、迅速に解消しパリ協定やSDGsの効果が発揮できるようにしなければならない。

以上で触れた問題はエネルギーに限らない。環境規制が止められたり、公衆衛生にかかわる法的措置が止められたり、場合によっては、国の重要な規制などが、進まないことがありえる。憲法に基づく国民国家が、もし一部の投資家の立場によって国民のための法改正などが、逡巡・停滞するならば、“賠償金”のレベルにおさまらない。ともかく「国連国際商取引法委員会」などにおいて、国際レベルの議論を深め解決の糸口を見出すべきである。と同時に明年のCOP26グラスゴー会議においても情報を広く共有できる場を設けることではないか。

キーワード:エネルギー憲章条約 ECT ISDS 訴訟 パリ協定