TOP > コラム一覧 > No.243 「2030年46%削減」はどこから来たのか?

No.243 「2030年46%削減」はどこから来たのか?

2020年4月30日

京都大学大学院経済学研究科 特任教授 安田陽

2021年4月23~24日に開催されたバイデン大統領主催の気候変動サミットに先立ち、政府の地球温暖化対策推進本部より、「2030年までに二酸化炭素排出量を(2013年比で)46%削減」という目標が発表されました。この46%というややキリの悪い数値がどうやって決められたのかは、関連会合の議事資料を見ても詳細がつかめません。

本稿では、この「46%」という数値の是非はともかく、また、どのように決まったのかをあれこれ憶測する前に、本来このようなエネルギー政策をどのように意思決定すべきか?について、情報提供と議論喚起をしたいと思います。

コンピューターシミュレーションによる将来予測

世界中の多くの国際機関や政府、研究機関では、将来のエネルギーの選択肢について議論する際に、コンピューターシミュレーションを用いており、とりわけ最適化計算のアルゴリズムにより、将来のあるべき姿を数値モデルで求めようという試みが行われています。例えば、2020年12月20日付当講座コラムでも紹介した国際エネルギー機関(IEA)や国際再生可能エネルギー機関(IRENA)の将来予測やシナリオ分析は、TIMESと呼ばれる技術経済モデルによって計算されています。TIMESは米国のエネルギー省や英国のエネルギー・気候変動省などの各国政府機関でも将来見通しのシミュレーションに用いられています。

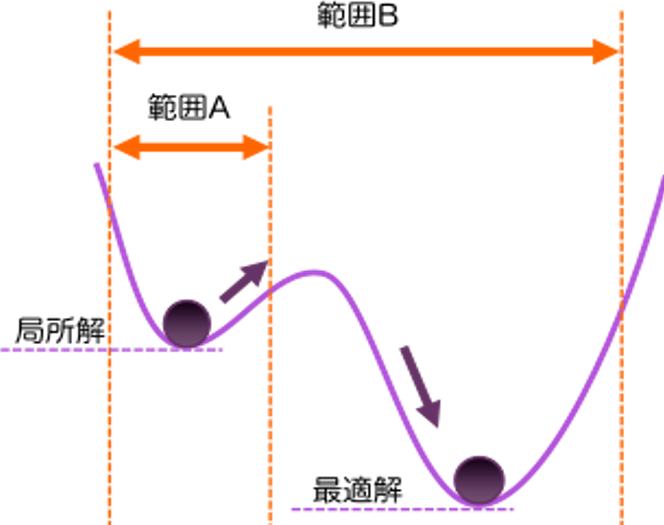

ここで「最適化」というキーワードは重要です。例えば図1のような1次元モデルは、最適化問題を視覚的にわかりやすく説明するものとして、特に工学系のさまざまな分野で登場します。図では、ボールが高いところから低いところに転がるがごとく、下に行けば行くほどシステム全体が最適な状態(例えば社会コスト最小、二酸化炭素排出量最小など)になります。しかし、大抵の場合、山あり谷ありの状況で、適当に転がしたボールはどこかの谷(部分最適解=不適切解)に引っかかって、一番低いところ(最適解)に到達することができません。最適解に到達するためには、狭い範囲(図の範囲A)だけの探索にとどまらず、広い視野(範囲B)を俯瞰し、場合によっては一見改悪に見える方向に進まなければならない場合もあります。

図1 最適化問題の考え方

しかも、図1は変数(パラメータ)がたかだか1つの1次元空間の模式図でしたが、変数が数百ある場合は数百次元の多次元空間内での探索になり、もはや図では描画できず、人間が直感的に把握することはほとんど不可能です。したがって、コンピュータによる数値計算が必要になります。

最適化問題の卑近な例では、新幹線のN700系の先頭車両の「鼻」の形が有名です。これは空気抵抗、騒音、強度など複雑なパラメータの組み合わせと制約条件を最適化計算したものです。人間がこれまでの経験や直感、感性ではなかなか辿り着けない結果をコンピューターが弾き出したという好例だと言えます。エネルギー問題にもこのような最適化計算が用いられるのは、新幹線の「鼻」と同様、人間のこれまでの経験や直感、感性だけではなかなか辿り着けない結果をコンピューターで探る、という理由があります。

合意形成のツールとしての最適化シミュレーション

最適化計算のもう一つ重要な理由として、さまざまな立場や思惑が絡む多様なステークホルダー間で合意形成や意思決定をするにあたって、特定プレーヤーの恣意性や不合理な判断が混入するのをできるだけ避けるという リスク回避の観点も重要です。

前述のIEAやIRENAといった国際機関はさまざまな研究者・研究機関の研究成果だけでなく、そこに加盟する各国政府の思惑も入りやすくなるため、このような科学的手法に基づく客観的で透明性の高い方法論が取られるのは、むしろ合理的であると言えます。欧州も複数の国家・民族・言語を持つ人々の間で合意形成が必要であり、米国も複数の州や考え方を持つ人々のコンセンサスを取る必要があります。つまり、何もないところから議論を始めると合意形成がめんどくさいく必ずしも妥当な結果になるとは限らないので、それらをできるだけ回避するためにまずは議論の俎上に載せる叩き台の案として、科学的方法論に基づいたコンピューターシミュレーションによる最適化計算が必要とされる、という形です。

国際的には、このようなエネルギーモデルや電力系統シミュレータの使用が百花繚乱であり、例えば日本語に翻訳されたIRENAの報告書でも、前述のTIMESモデル以外にさまざまなモデルやツール、ソフトウェアが紹介されています(同報告書p.54~56, 135~148)。これらは、単に工学的なモデルだけでなく、コストなど社会科学(経済学)モデルも考慮されているものもあり、国際的には理系・文系の垣根なくさまざまなモデル開発競争が進んでいます。残念ながらこの報告書には日本発のモデルや研究事例はほとんど登場せず、国際舞台の蚊帳の外に置かれている状況です。

ここで、多くの人から「コンピューターで人類の将来を決めるなんて!」「コンピューターが間違っていたらどうする?」「入力する値や条件が恣意的だったらどうする?」という懸念が湧き上がるかもしれません。手塚治虫の『火の鳥』でもマザーコンピューター同士の論争から人類が滅亡するという物語が描かれていました。

このような考え方は、コンピューターに象徴されるような科学が、唯一絶対の解(「真理」や「真実」と言われるもの)を導き出すことができる、という発想に立っているのかもしれません。しかし、実際に科学とは、不確実性を内包する思想体系です(科学と不確実性に関する詳細は、2020年9月17日付当講座コラムを参照のこと)。科学がどんなに発展したとしても、観測する情報が一部でも欠落したり、モデルの省略や簡略化によって、不確実性が発生します。科学とは、不確実性とそこから発生するリスクを確率論的に小さくしていく営みであり、特に将来予測では不確実性を考慮した議論が不可欠です。したがって、上記のコンピューターシミュレーションでは、大抵、パラメータの数値にいくつか幅を持たせてその影響を検証する感度分析(感度解析)や、人間が外生的に与える条件を複数のパターンで検証するマルチシナリオ分析が取られます。

社会的意思決定と最適化シミュレーション

このような議論が国際的に進展中であるということを頭に入れた上で、日本の「46%」という数値がどのように決められたかを改めて考えることはとても重要です。少なくとも筆者が地球温暖化対策推進本部や関連会合の資料や議事録を精査した限りでは、本稿で取り上げたような技術経済モデルを用いたコンピューターシミュレーションの結果が議論の題材として提示された形跡は見られませんでした。それはとりも直さず、46%という数値が科学的方法論に基づいたものではない、ということを意味します。

コンピューターシミュレーション(特に最適化計算)などの科学的方法論に基づき得られた結果に不確実性があり、そのような場合でも意思決定しなければならない場合は、確かに「政治的判断」も必要でしょう。しかし、まな板の上に科学的根拠もなく、最初から省庁間の綱引きや産業界の駆け引きばかりがあるとしたら、それは日本の将来が科学的でない要因で決められてしまうことにほかなりません。このような意思決定の手法は極めて前時代的であり、21世紀も20年が経過した現在でも日本は前世紀の古い方法でしか意思決定することができない(すなわちリスクが高い)国だと諸外国や投資家から見られてしまいます。

今回の46%という数値が多いか少ないかの議論の前に、まず日本のエネルギーの将来のあり方を科学的手法で予測し、その不確実性を考慮した議論を行うという科学的意思決定手法を取る必要があります。それこそが、根拠に基づく政策決定 (EBPM: Evidence-based Policy Making)と言われるものです。幸い、日本でもTIMESなどのモデルを用いた将来予測を行う研究者も複数おり、学術レベルでは議論が進んでいます。そのような科学的成果が政策決定の際に尊重されるかどうかが、この国で単なる掛け声やスローガンではないEBMPが根付くかどうかの分水嶺となります。日本はそこから始める必要があります。

キーワード:気候変動、最適化問題、根拠に基づく政策決定(EBPM)