TOP > コラム一覧 > No.290 カーボンバジェットと2030年までに急ぐべきこと

No.290 カーボンバジェットと2030年までに急ぐべきこと

2022年1月27日

京都大学大学院経済学研究科特任教授・安田 陽

昨年2020年は、8月9日にIPCCの第1作業部会(WG1)から第6次統合報告書(AR6)の政策決定者向け要約(SPM)が公開され、10月31日〜11月13日に英国グラスゴーでCOP26(国連気候変動枠組条約第26回締約国会議)が開催されるなど、気候変動に関して議論が活性化された年でした。本稿では、このIPCC AR6やCOP26の重要な論点の一つとして挙げられる「カーボンバジェット」についておさらいし、日本のカーボンニュートラル政策との関連について解説したいと思います。

カーボンバジェットと「決定的な10年」

一般にバジェット(budget)といえばある期間で使い切ることができる「予算」や「経費」を示しますが、「カーボンバジェット」とは、気候変動を一定程度に緩和するために追加的に排出が許容できるCO2排出量の上限ことを意味します(カーボンバジェットの用語の由来や意味については電力中央研究所の論考もご参照下さい)。もちろん、このカーボンバジェットという概念自体は今回のIPCC AR6で初めて登場したものではなく、2013年の第5次統合報告書(AR5)で登場し、世界的に議論が続いているものです。日本でも、例えば2014年に公開された地球環境戦略研究機関(IGES)のワーキングペーパーをはじめとして、試算や議論が進んでいます。

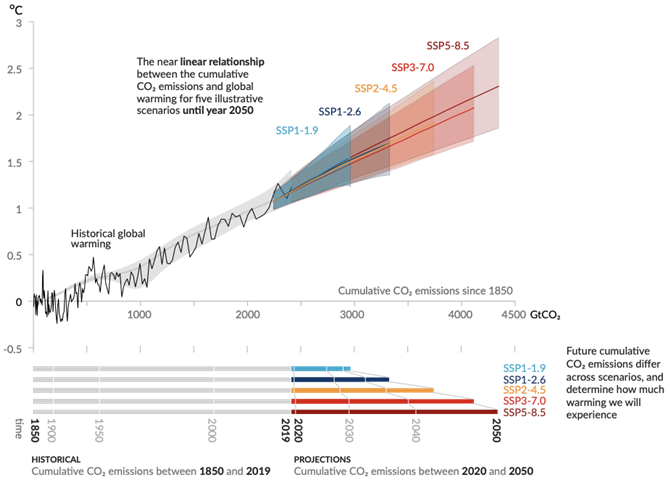

図1はIPCCのAR6 SPMに掲載された2020年以降のCO2排出量と平均気温上昇の予測の相関図です。平均気温の上昇を50%の確率で1.5℃以内に収めるには全世界で許容されるCO2排出量はあと500Gt、83%の確率に高めるならばあと300Gtしかありません(図中、SSP1-1.9シナリオ)。現在、1年間で約40Gt排出しているので、十分な対策がなければ2030年までにそのバジェットを使い切ってしまうことを同図は意味しています。

図1 IPCCによるCO2排出量および平均気温の増加のシナリオとカーボンバジェット(出典: IPCC AR6 SPM)

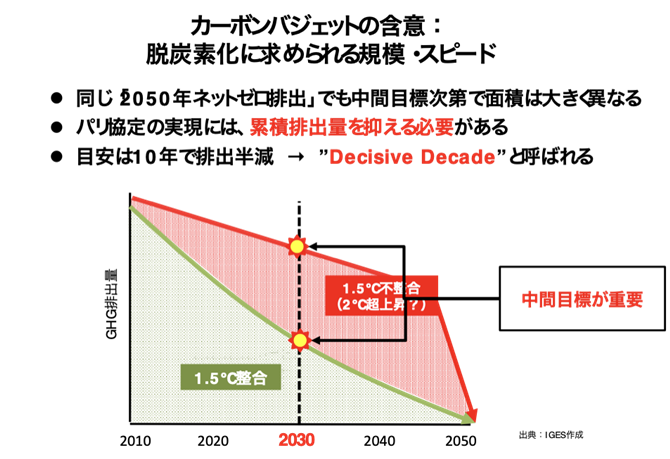

図1はやや専門的で抽象的なので、もう少しわかりやすい概念図を示すとすると、図2のようになります。単に2050年に「実質ゼロ」を目指すと言っても、図2に示す通りそれに至る経路はさまざまあります。カーボンバジェットを考慮すると、「今まで通り」のやり方を変えずに徐々にゆっくりCO2を減らしていって、あと10~20年経ってから画期的な技術に期待して最後に帳尻を合わせる…という考え方(図中赤線)では、結果的に多くのCO2を排出してカーボンバジェットを超えてしまい(図中赤で囲まれた部分)、1.5℃以内に収めらない可能性が高くなります。2050年にカーボンニュートラルを目指す限りは、2030年までに「スタートダッシュ」をすること(図中緑線)が本来求められているのです(それすら遅い可能性もありますが…)。それ故、国際議論では2030年までの10年間は「決定的な10年 (Decisive Decade)」とも呼ばれています。

図2 カーボンバジェットの含意

(資料提供: IGES・高橋慶衣氏)

カーボンバジェットと脱炭素の国際議論

一方、昨年2021年は、さまざまな国際機関から脱炭素に対する報告書が相次いで公表された年でもありました。振り返ると、2021年5月には国際エネルギー機関(IEA) から “Net Zero by 2050” という報告書が公表され、その1ヶ月後には国際再生可能エネルギー機関(IRENA)から “World Energy Transitions Outlook: 1.5°C Pathway”という名の報告書が相次いで発刊されています。前者は直後に日本のメディアでも大きく報道されましたので、記憶に新しい方も多いことでしょう。

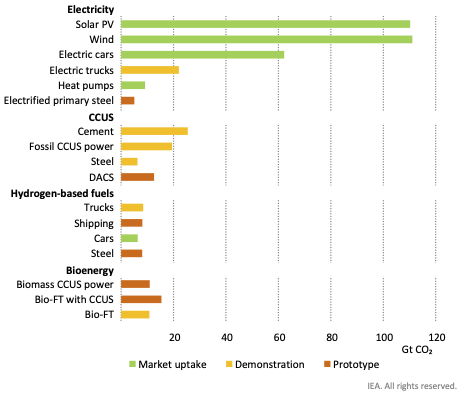

これらの一連の国際議論をカーボンバジェットという切り口から見てみると、とても興味深い(そして日本で広く流布している言説とは違った)状況を見てとることができます。例えば、IEAの “Net Zero” 報告書では、図3のようなグラフが登場します。この図は2050年までにどのような技術でCO2を削減できるかを試算したグラフですが、風力および太陽光が突出してCO2削減に貢献することが試算されており、次いで3番目に貢献するのは電気自動車であることがわかります。また、これら3つの技術は既に実用化され市場で競争力を持ちつつある技術として分類されている(図中緑色)という点も重要です。

一方、水素や二酸化炭素再利用・貯留(CCUS)、二酸化炭素直接回収(DACS)に関連する技術は、CO2削減効果もそれほど大きく見積もられておらず、しかも現時点でまだ実証(図中黄色)や試作(図中橙色)の段階であることがわかます。

図3 2050年までの技術別CO2削減量(出典: IEA “Net Zero by 2050” )

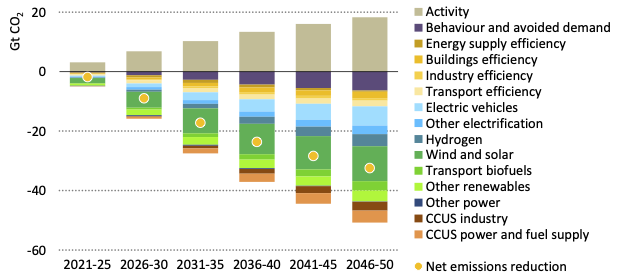

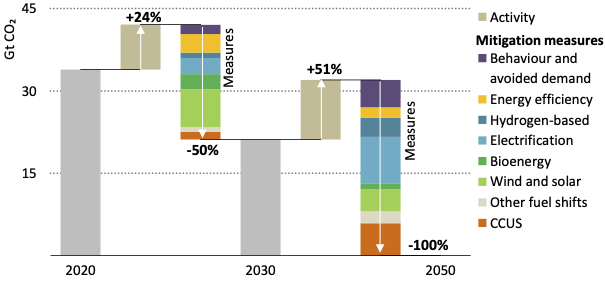

同様に、図4は2050年までの技術別CO2削減量を5年ごとに区切って推移を表した図です。図4を詳細に観察すると、2030年までに最もCO2を削減することが期待されている技術は再生可能エネルギー(図の緑系の色)であり、各部門のエネルギー効率化(図の黄色系の色)がそれに続きます。また、電気自動車を含む電化(electrification)(図の水色系の色)もCO2削減に大きく貢献していることがわかります。水素やCCUSは2050年に近くについてその割合は徐々に増えるものの、相対的に他の技術よりは少なく、2030年までは棒グラフ上でも僅かに見える程度です。

図4 2050年までの技術別CO2削減量の推移(出典: IEA “Net Zero by 2050” )

更に図5も2030年、2050年までにどのような技術でCO2を削減できるかをわかりやすく視覚化した図ですが、この図からも再生可能エネルギー、エネルギー効率化、電化(電気自動車を含む)が2030年までにCO2削減に大きく貢献することがわかります。反面、水素やCCUSは2030年までには僅かな貢献しかしないこと予想されています。つまり、水素やCCUSといった技術は2030年以降にその比率が大きくなると見通され、IEAのシナリオでは短期ではなく中長期に期待される技術として位置づけられていることが読み取れます。

図5 2020年から2030年、および2030年から2050年にかけての技術別CO2削減量(出典: IEA “Net Zero by 2050” )

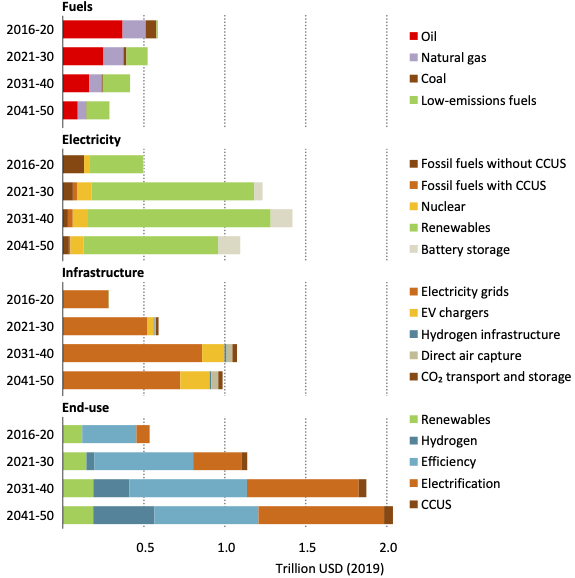

IEAの “Net Zero”報告書では、技術的な見通しだけでなく、投資についても試算を行っています。図6はパリ協定の1.5℃目標を遵守するために2050年までの各年代でどれくらいの投資が必要かを試算したグラフです。図から、各年代を通してもっとも投資額が多いのは再生可能エネルギーであり、ついで電力系統のインフラに投資が集中することがわかります。またエネルギー効率化や電化への投資も前二者に次いで大きいことが見て取れます。2030年までの水素やCCUSへの投資は、相対的にわずかです。

図6 2050年までの各部門に必要な投資(出典: IEA “Net Zero by 2050” )

このように、カーボンバジェットの考え方に立つと、水素やCCUSなどといった現在試作・実証段階にある技術の成熟・コストダウンを待っていては間に合わず、2030年までの「決定的な10年間」の間に風力や太陽光などの再生可能エネルギーを急速に導入させることが脱炭素の正攻法であるということがわかります。図3~6に示したようなIEAの試算からわかる通り、現在既に商用化されている脱炭素技術である風力・太陽光、電気自動車に優先的に投資を行い導入を加速することが合理的であり、欧州・北米・中国を含む世界の多くの国の政府や産業界が科学的な根拠を元にその動きを加速させている理由が、ここから理解することができます。

カーボンバジェットと日本のカーボンニュートラル政策の問題点

一方、日本では「カーボンニュートラル」や「グリーンイノベーション」の名の下に、水素やCCUSが大きく取り上げられ、政府での議論や報道においてもそれらが優先的に登場している傾向が感じられます。もちろん、これらの技術も2050年ネットゼロ達成のために重要な技術ではありますが、議論や報道が加熱しすぎて全体的な方向性や優先順位を見失ってはなりません。2030年までの「スタートダッシュ」に求められるのは、本来、再エネの大量導入とエネルギー効率化、そして電気自動車なのです。残念ながら政府が公表する『第6次エネルギ基本計画』や『グリーン成長戦略』には、カーボンバジェットという言葉は登場しません。

再エネ大量導入しても、例えば経済産業省の審議会では「2030年までというショートタームで対応可能な再エネは太陽光しかない」などという誤った認識の発言もあり、メディアの多くもそれを十分検証しないまま誤解を再生産している傾向が見られます。しかし、本来は風力発電こそ短期間で建設が可能な電源だと国際的には認識されています。例えば欧州風力エネルギー協会(現・WindEurope)が2010年に公表した報告書では、当時の陸上風力発電所のリードタイム(計画から運転開始までの時間)は平均4.6年、洋上風力発電所のそれは平均2.5年となっています。

また、欧州の主要な洋上風力の建設期間を調査した論文によると、基礎工事や風車添え付けだけに限っていえば、数十基の風車からなる洋上風力発電所でもわずか10日前後で完了し、それを如何に短縮するかがコストダウンの鍵となっています。このような情報は、残念ながら日本ではあまり知られていません。リードタイムのほとんどの期間は環境アセスメントなどの規制や許認可、系統連系に関するものであり、それをどのように短縮すべきかが世界では10年以上前から議論されているのです。仮に日本で「2030年までというショートタームで対応可能な再エネは太陽光しかない」としたら、それは再エネ側の技術的問題ではなく、本来10年前に解決しておくべきだった制度設計の問題であると言うことができます。

今から技術開発を行って「夢のある技術」を後押ししたり期待をかけるのは決して悪いことではなく、日本が世界に遅れを取らないためこれらの地道な研究開発を支援する必要があるのは確かです。しかし、投資や議論の優先順位を見誤るべきではありません。足元のなすべきことを疎かにして地に足をつけず将来を夢見ているだけでは、「夢のある技術」が「問題の先送り」の隠れ蓑に利用され、世界の潮流と真逆のガラパゴス技術をまたひとつ作り上げてしまうだけに終わってしまう可能性すらあります。2030年に向け何を優先すべきかは、「カーボンバジェット」というキーワード抜きには語れません。カーボンニュートラル実現のための優先順位に関しては2020年12月にも同様のコラムを書いていますのでそちらも併せてお読み下さい。

キーワード:脱炭素、カーボンバジェット、洋上風力発電