TOP > コラム一覧 > No.399 ESG資金は再エネまで届くのか?〜ESGフィルターを経た民間・政府資金の行方〜

No.399 ESG資金は再エネまで届くのか?

〜ESGフィルターを経た民間・政府資金の行方〜

2023年10月19日

京都大学大学院経済学研究科 特任教授 永田 哲朗

キーワード:ESG、RE100、TCFD、東証プライム市場、シナリオ分析、Scope3、GX経済移行債、カーボンプライシング、日銀、地銀、地方自治体、脱炭素宣言

環境面でグリーンな事業、中でも再エネに投資したいという世界のESG資金は増加の一途にある。ESG投資のパフォーマンスについてリスクとリターンの観点からまとめたものは以前に寄稿しているが(京大コラム#236「ESG投資は儲かるのか?」)、今回はその続編として、国内外でESGに関わる様々な制度や枠組みが整備される中で、それらのフィルターを経たESG資金が、最終的に再エネ事業まで辿り着いているのかという視点に立って考えてみたい。日本では脱炭素に向けたグリーントランスフォーメーション(GX)として、資金の使途・調達の両面において独自の政策が採られつつあるが、ここでは資金フローの主要な道筋である株式、債券、融資の3形態に分け、それぞれに及ぼす影響について検討する。

1.日本企業への脱炭素要請 <株式市場>

(1)気候変動情報開示の重圧

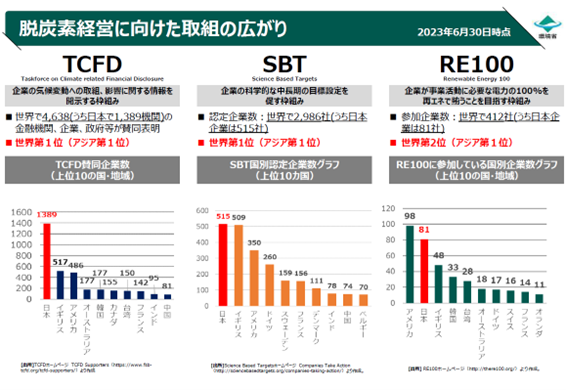

脱炭素の潮流に乗り遅れずに商機も捉えようとする気運は、日本でも環境意識の高い企業の間で急速に高まっており、TCFD(気候変動に関わる企業情報開示)、SBT(科学的な中長期目標設定)、RE100(再エネ100%電源)など、脱炭素に関わる国際的な枠組みへの参加を宣言する企業の数は世界でも1〜2位にある(図1)。

図1.脱炭素に向けた主要な枠組みと国別参加企業数

(出所:環境省)

しかしながら、自然エネルギー財団によれば、RE100を宣言した日本企業の電力調達のうち、再エネが占める比率は2021年でわずか15%に過ぎず、欧米主要国や中国にも大きく見劣りしている(表2)。すなわち、脱炭素宣言する日本企業の数だけは多いものの、まだ結果を伴っていないというのが実態のようである。

表2.RE100の進捗度(2021年)

(出所:自然エネルギー財団)

そうした中で、2021年にはコーポレートガバナンスコードが改正され、昨年大幅に改編された東証プライム市場の上場企業(約1,800社)に対して、TCFDに基づく気候変動情報の開示が要請され、また対象が1万社に上る有価証券報告書では、非財務情報としての記載が2022年度決算から義務付けられた。

気候変動を代表とする非財務情報の開示に際し、日本企業が特に負担と感じているのはシナリオ分析と、炭素排出量に関わるScope3対応のようである。

シナリオ分析は、将来の気候変動が企業活動にもたらすインパクトについて、リスク面だけでなくビジネス機会というプラスの側面からも定量的に想定し、指標だけでなく目標や改善策まで開示する必要があることから、作成する企業側にとっては重荷となっていることが推測される。また、中長期戦略の根幹に関わる情報をどこまで開示するのかという戸惑い・抵抗感や、投資家側がどのように評価・活用しているのかが見えないとの不満も聞こえてくる。

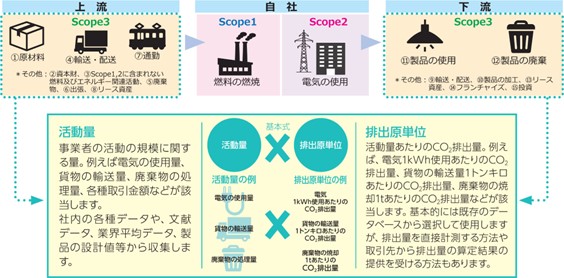

一方、炭素排出量の算定区分であるScope3は、Scope1(自社直接排出)、Scope2(買電等による間接排出)に加え、上流(原料調達・輸送等)、下流(製品の使用・廃棄)の15領域にまで遡及してバリューチェーン全体を把握しようとするものであり、広範かつ詳細なデータの把握・追跡・改訂や、改善策の明示、第三者認証対応などのために、相当の費用と労力を必要とする(図3)。また、排出原単位の算定に際し、産業連関表や業界平均値などを使用すれば簡便ではあるが、自社の削減努力を反映させたいのであれば、カーボンフットプリント、LCAなどに基づく一次データの収集が不可欠といったジレンマもある。

図3.排出量計測の手順 (Scope1〜3)

(出所:環境省)

経産省の「2023年版ものづくり白書」によれば、日本の製造業では大企業の9割、中小企業の5割が脱炭素に取り組んでいるとしているが、そのうちの3割が「脱炭素のメリットは費用に見合わない」と回答しており、日本企業の脱炭素への意識や取り組みはまだ及び腰、半信半疑、両極分解といったところではないかと思われる。

(2)海外投資家からの厳しい視線

こうした日本企業の姿勢や行動は、気候変動の事業リスクを強く意識する国内外の機関投資家からはどのように見られるのであろうか。

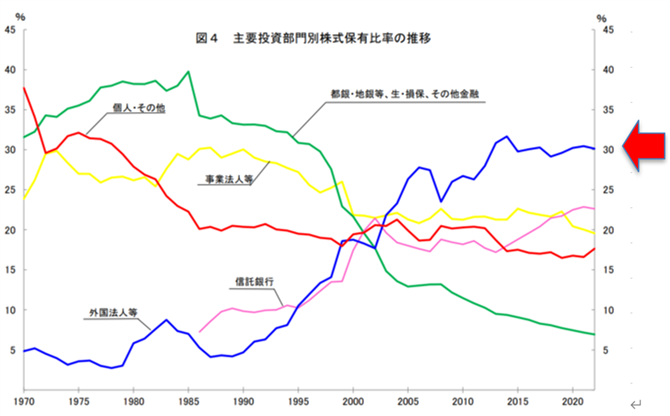

日本株式の部門別の保有率の推移を見ると、個人株主が次第に低下する一方で信託銀行が増加傾向にあるが、特に顕著なのは外国法人の急激な上昇である。2022年3月末には総残高730兆円の30.4%までに至っており、最大の資金提供者としての投資スタンスは無視できないものとなっている(図4)。

図4.主要投資部門別株式保有比率の推移

(出所:日本取引所グループ)

進出著しい海外の機関投資家は“モノ言う株主”として、気候変動に留まらず、次のステップである生態系(生物多様性、森林、水)、人的資源などを含む非財務情報の開示や、それらに対する適応・改善策を求めて来ることは確実である。それに対応できない日本企業は、株式市場経由のESG資金流入が先細りとなり、結果として再エネに投下される資金も滞ることになる。また、販売先から原材料調達、株主構成に至るまで、全ての取引が国内で完結する企業であるならばまだしも、海外、特に欧州向け事業を展開している企業にとっては、ビジネス機会の喪失、資金調達上の不利益を被る可能性も否定できない。

残念なことに、このところ日本企業のほぼ半数のPBR(株価純資産倍率=株式時価総額÷純資産)が1を割るという状態が問題となっている(主要国では1割程度)。これは企業の実際の価値が会計上の価値に達していないとの投資家側の評価であり、理屈上は会社を時価で買い取って解体し資産を切り売りした方が儲かること、あるいは資本調達コストを上回る新たな投資機会が示せないということを意味する。ESG資金が日本市場を素通りしたり、日本株離れを起こしたりするのを回避するためには、各企業によるESG関連情報の適正な開示は当然のことながら、気候変動リスクを乗り越え長期の持続性を説得できるだけの経営理念と、再エネの拡大を始めとする脱炭素への具体的行動計画の提示が必要なのである。

2.トランジション・ファイナンスへの懸念 <債券市場>

(1)「GX経済移行債」の枠組み

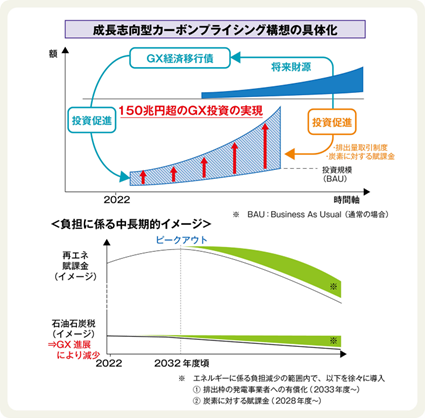

日本政府の推進するグリーントランスフォーメーション(GX)については、今年2月に「GX実現に向けた基本方針」が閣議決定され、それを具体化するためのGX推進法(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律)が先の通常国会で成立した。同法に基づくGX推進戦略では、2050年のカーボンニュートラル実現のために、今後10年間で150兆円を超える投資が必要であるとされ、まず政府が今年度からの10年間で20兆円規模の投資を行い、財源として「GX経済移行債」を発行する計画となっている。

また、GX投資を先行させてから暫くの期間を置いた後に、低水準の「カーボンプライシング」を導入し、徐々に引き上げながらGX経済移行債の償還原資に充当するという“激変緩和措置”が取られており(図5)、最終的な償還は2050年とされている。

図5.GX経済移行債とカーボンプライシングによる償還

(出所: 財務省)

(2)カーボンプライシング: 役割を償還財源に矮小化

このように脱炭素に至るまでの移行に最重点が置かれたGX経済移行債の枠組みは、主要国には見られない日本独自のものであり、いくつかの大きな問題点を内包している。その最大のものは、カーボンプライシングの役割をGX経済移行債の償還財源だけに矮小化し、各国で本来の導入目的とされている「価格メカニズムによる排出量削減」を軽視している点である。

導入が決まったカーボンプライシングは2つの制度からなっている。1つはGX経済移行債の発行から5年遅れの2028年に、電力、ガス、石油、商社に対し、輸入化石燃料由来のCO2排出量に応じた「化石燃料賦課金」の徴収を始め、低レベルから徐々に引き上げて行くものである。もう1つはさらに5年遅れの2033年から、発電事業者に対して排出枠を有償(入札)で割り当てる「特定事業者負担金」であるが、産業部門のCO2排出で太宗を占める鉄鋼(40%)、化学(15%)などの大口排出事業者は対象外とされ、GXリーグという自主的な取り組みに委ねられており、削減の実効性が問われるところである。

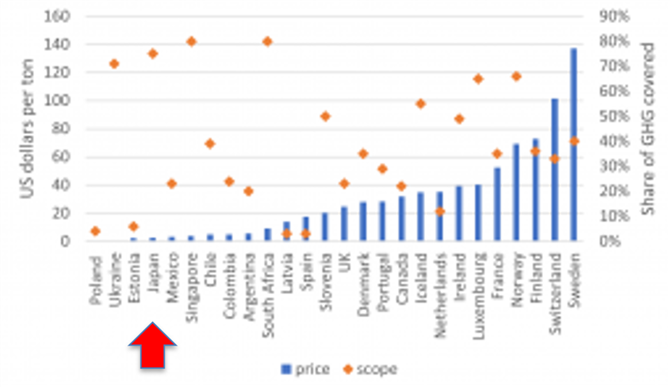

2050年の脱炭素に向けては2030年が重要な節目とされる中、このように導入時期が大幅に遅れるだけでなく、導入後のCO2価格も国際水準をはるかに下回る1千数百円程度/トンにしかならないとの試算もあり(2021年時点の最高はスウェーデンの137ドル/トン、図6)、社内炭素価格を算定しつつ脱炭素戦略を練っている企業に対しては、まだゆっくり構えていても大丈夫という誤ったメッセージを伝えることになる。

一方、当面20兆円のGX投資の使途は「GX推進機構」に委ねられているが、同機構による選定に際しても、カーボンプライシングが早期に導入され炭素価格が織り込まれていた方が、民間企業からの事業提案は収益・費用ともに実態を反映したものとなり、また価格メカニズムが機能することによって、選定の恣意性を少しでも回避できるように思われる。

図6.各国の炭素価格水準:2021年 (🟦)

(出所: World Bank Carbon Pricing Dashboard)

(3)投資対象の選別基準と市場の受容性: EUグリーンボンドとの格差

GX経済移行債への第2の懸念は、投資対象の選別に関しその基準が世界の債券市場や投資家から受け入れられるかどうかという点である。

150兆円超とされる官民のGX投資の使途については既に大枠が示されているが、最もグリーンと考えられる再エネ自体は20兆円であり、次世代ネットワーク(送電線整備等)の11兆円を合わせても31兆円に過ぎないのに対し、アンモニアの火力混焼、次世代型革新炉まで含まれるなど、いわゆるトランジション=移行に重点が置かれ過ぎている感があり、グリーンボンドとして世界市場から認知されるかどうかは未知数である(表7)。

表7.GX投資150兆円の主な使途

(出所: 内閣官房)

EUはグリーンボンドの基準案について今年3月に暫定合意に至ったが、その内容はグリーンの基準を厳格に定めるEUタクソノミーの遵守を基本としており、グリーンウォッシングを排除するため資金の使途、情報開示、認証ルールを明確化するとともに、法的拘束力も持たせる方針であり、日本の環境省が任意のガイドラインしか定めていないのと比べるとかなりの格差がある。

呼び水としてのGX移行国債だけでなく、本命としてそれに続くことが期待されている民間移行債の発行にあたっても、投資対象とされる案件の信頼性や、その収益性・社会的インパクトなどに対し、グリーンの尺度から厳しく見る世界の投資家がどのような判断を下すかについては、まだ多くの紆余曲折が予想される。

(4)「グリーニアム」の消滅?

GX経済移行債の発行に際しては、グリーン価値が評価され“グリーニアム”と呼ばれる環境プレミアムの分だけ調達金利も下がることが期待されているようであるが、最近の市況からはESG債券のグリーニアムは消滅したのではないかとの見方もある。例えば2022年10月に、イタリアの大手電力会社ENELが40億ドルのサステナビリティ連動債(SLB)を発行した際には、むしろ大きなプレミアムの支払いを余儀なくされている。また、日本市場においても、2021年ぐらいまではグリーニアムが確認できるものの、2022年になって解消したのではないかとする実証研究結果も出て来ている。

この背景としては、化石燃料価格の高騰、市場の飽和、ESG指標や実効性に対する投資家側の不信などが指摘されているが、GX経済移行債の場合はさらに20兆円という小規模で特殊な商品であることから、流動性の低さに対して通常の国債よりも高い金利を要求される可能性も否定できない。また、前述した通り発行から償還までの時間差が大きいことから、償還リスクや制度変更リスクについて投資家側がどのように評価するかという問題も残っている。

いずれにしても、官民双方のESG債券が円滑に発行できなければ、最終的には再エネへの資金フローも途絶えることになってしまうのである。

3.中央銀行から地方銀行まで <融資市場>

(1)日銀の気候変動対応オペレーション: ESG関与への賛否

各国の中央銀行の間では、気候変動に由来する農産物被害、資本ストック損傷、座礁資産発生などによる資産価値の毀損、信用仲介機能の低下といったリスクが認知され、「気候変動リスクは金融リスク」との認識が浸透してきた。しかし、気候変動の金融システムへの悪影響を排除するための防衛的な対応(リスク分析、企業情報開示等)では一致するものの、積極的なグリーン選好(グリーン債券の直接購入等)については、金融システム安定という中央銀行本来の使命を逸脱して社会政策にまで踏み込んでおり、市場中立原則にも反するとする見方も根強く、賛否両論である。

こうした中で、日銀は2021年に「気候変動対応オペレーション」を開始し、2030年まで続けることを決定した。これは日銀が民間金融機関に0%の利率で融資を行うが、グリーン度の判断や対象の選別は民間金融機関に委ねるという間接的かつ折衷的な構造となっている。

ただし、利率0%融資先の金融機関として認定されるためには、前述したTCFDに基づく気候変動情報の開示が必要であり、企業で言えばScope3に相当する投融資先ポートフォリオの排出量開示まで求められる。そのため、地域の再エネ事業との接点が多いとは言うものの、地方銀行にとっては大きなハードルとなっている。事実、昨年末の融資残高は4兆円弱に上り60を超える金融機関が利用しているが、大企業案件に投融資する大手行による活用が進む一方、全国に約100行ある地銀のうち利用しているのは4割台に留まっている。

(2)脱炭素宣言する自治体と民間部門の連携

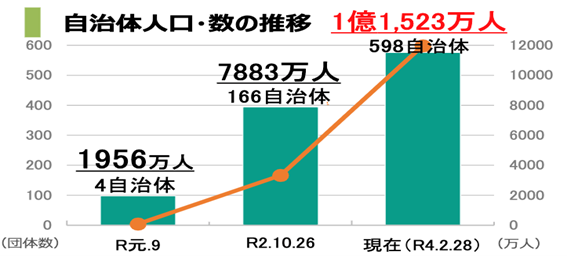

既に述べた脱炭素宣言企業の場合と同様に、ゼロカーボンシティを宣言する地方自治体の数は急増しており、カバーする人口だけで言えば1億1,500万人を超えることになる(図8)。

しかしながら、例えば最近の「環境ビジネス」誌のアンケート調査によれば、脱炭素宣言しても予定通り進んでいると回答した自治体は29%しかなく、進捗が遅れているが16%、まだ始まっていないは34%に上るなど、宣言と現実とのギャップはまだ大きいことが推測される。

図8.脱炭素宣言自治体

(出所: 環境省)

こうした状況を打開すべく「脱炭素化先行地域」が選定され、他のモデルとなることが期待されているが、今年4月の第3回目の募集から、民間事業者との共同提案が初めて義務付けられたのは当然であると思われる。何故ならば、再エネを含む如何なるグリーン案件においても、最終的には民間ベースの採算に合うかどうかという基準に従って、第一線金融機関による資金提供が決まるからである。その意味でも、もし適正な脱炭素価格が制度として織り込まれていれば、脱炭素化のメリットやコストが明確になり、補助金などで底上げをする必要も無くなるはずである。

さらに言えば、その炭素価格が日本全体の脱炭素目標を実現する水準に設定されていることが理想である。現在のところ、個々の自治体の宣言と国全体の目標との間には連動や整合性は見られず、自治体側も可能なところまでやるというスタンスが平均的のようにも見える。脱炭素を宣言した自治体が民間部門も含めて目標通り脱炭素を実現すれば、総和としての日本全体も理屈上達成というシステムの構築と、そこへ至る強い意志・使命感・推進力を期待したいところである。

4.「そのうちやる」 の危うさ

急増する世界のESG資金が末端の再エネまで辿り着けるのかという視点から、主要な資金ルートについて見てきた。グリーン投資を巡っては、グリーンウォッシング排除、ESG適格、企業情報開示、移行過程への斟酌、激変緩和などさまざまな枠組みや制度的フィルターが設けられ、一部からは“アルファベット・スープ”と揶揄する声もある。それらを経由していくうちに経済効率の歪みや資金の滞留などが生じる可能性もあり、資金フローが大企業・大手行向け事業、公共インフラ整備、大型技術開発、さらには既存事業の延命などに偏ることがないよう、厳密な制度設計、明確な配分基準、適正な価格メカニズムが不可欠であると強く感じる次第である。

しかし、こうした制度的な枠組み以上に重要なのは人々の感覚と認識である。これだけ頻繁に熱波、豪雨、大型台風などの異常気象に見舞われても、50年に1度と言うのだからこれで暫くは大丈夫だろうといった書き込みが数多く見られ、また気候変動を重大なリスクと考える人の比率が日本は各国に比べ異常に低いという現象は全くの謎であるが、こうした楽観論ではもはや取り返しが付かないところまで来ている。

風車に向かって突進して行った「ドン・キホーテ」の著者セルバンテスはこう書いている。「そのうちやる」という名前の通りを歩いて行くと、行き着くところは「何もしない」という名札の掛かった家である。