TOP > コラム一覧 > No.408 COP28で決まったこと、日本で報道されないこと

No.408 COP28で決まったこと、日本で報道されないこと

2024年1月25日

京都大学大学院経済学研究科 特任教授・安田 陽

2023年12月13日に国連気候変動枠組条約第28回締約国会議(COP28)が閉幕し、それから年を越して約1ヶ月経ちました。日本ではその後、自然災害や航空機事故などの事件が相次いだため、COP28に関する報道はすっかり冷め、多くの国民にも忘れ去られてしまったような気がします。本報告では、その後1ヶ月経った今、むしろ熱狂が冷め冷静に分析するために、COP28を振り返りたいと思います。

COP28合意事項の背景

COP28では、パリ協定の実施状況を検討し長期目標の達成に向けた全体としての進捗を評価する仕組みであるグローバル・ストックテイク(GST)について、下記のような合意文書が公表されました (筆者仮訳。下線部は筆者)。

- 第28項 さらに、1.5℃の道すじに沿った温室効果ガス排出量の大幅で迅速かつ持続的な削減の必要性を認識し、パリ協定および各国の異なる状況、道すじ、アプローチを考慮に入れ、国ごとに決定された方法で、以下の世界的な努力に貢献するよう締約国に求める

(a) 2030年までに再生可能エネルギーの容量を世界全体で3倍にし、エネルギー効率の改善率を世界全体で年平均2倍にする

(後略)

この2030年までに再生可能エネルギーの容量を世界全体で3倍という情報は、COP28の開催中から日本の各種メディアでも報道されましたが、実はこの「2030年までに3倍」という数値自体は今回初めて出てきたものではなく、これ自体別段目新しい情報でもありません。

この数値は、COP28の2年も前の2021年の段階で、国際エネルギー機関(IEA)や国際再生可能エネルギー機関(IRENA)がパリ協定を遵守するための将来シナリオとして発表していたものです。これらのシナリオはその後アップデートされ、2023年にはIEAおよびIRENAともにそれぞれ最新版が公表されています。そして、ロシアによるウクライナ侵略といったネガティブな事象を経たあとでも、その数値は後退するどころか漸増しています。日本の報道やSNSでの言説を見る限り、この3倍という数値だけが一人歩きし、上記のような背景が既に2年前から布石が打たれていたことは、一般にはほとんど知られていないようです。

COP28での合意の意義は、この数値そのものではなく、この数値目標が国連気候変動枠組条約の全ての加盟国間で合意できた、という点にあります。もちろん、国際機関の報告書も当該機関の参加国政府の意向はある程度反映されていますが、単に国際機関の一報告書というレベルではなく、改めてCOPという地球上のほぼ全ての国・地域が集う国際会議においてその数値が合意できたという点にこそ、大きな意義があります。

余談ですが、COP28では「2050年までに原子力発電の容量を3倍」という宣言も出されました。これは上記のIEAやIRENAのシナリオに比べやや過剰な目標であり、IEAのNZEシナリオでは2022年に対する2050年の原子力容量比は2.2倍に過ぎません。結果的に二十数ヶ国の賛同しか得られず、GSTの合意文書には盛り込まれませんでした。

「2030年までに再エネ容量3倍」のその先

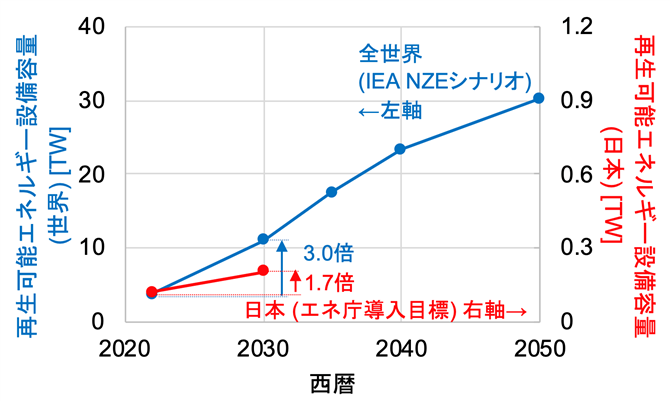

図1は、IEAの報告書に掲載された表からNZE (Net Zero Emission) シナリオにおける現在(2022年)~2050年までの全世界の再生可能エネルギー電源の設備容量の見通し(左軸)をグラフ化したものです。なお、図1では、比較のために日本政府が公表する2030年の再生可能エネルギー電源の導入目標(右軸)も併記しています。

図1 世界全体および日本の再生可能エネルギー容量将来見通し

(IEA (2023), 資源エネルギー庁(2022)より筆者作成)

COP28で合意された「2030年までに3倍」という数値の科学的根拠は、このグラフに示されるIEAのNZEシナリオや、IRENAの1.5℃シナリオに基づいています。ここで重要なのは、「さらにその先の」見通しが立てられている点です。すなわち、このIEAのシナリオに基づくと、パリ協定の1.5℃目標遵守するためには全世界で2050年までに現在の8倍以上、IRENAのシナリオでは約12倍の再生可能エネルギー電源が必要になります。もはや、「2030年までに3倍」で満足したり、できない言い訳を考えている場合ではありません。それが、COP28での「2030年までに3倍」の合意の裏糸に織り込まれている背景です。

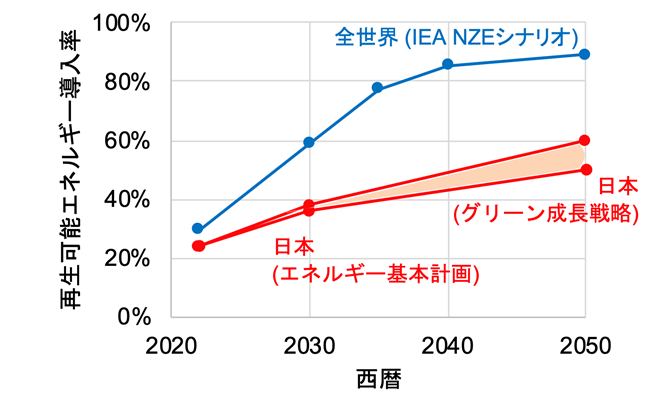

図1は縦軸を設備容量で取ったグラフでしたが、総発電電力量に対する再生可能エネルギーの発電電力量の比率で評価すると、図2のようになります。ここでも比較のため、日本政府の見通し(2030年に36~38%、2050年に50~60%)を併記しています。

資源エネルギー庁の資料では日本の2030年までの再生可能エネルギー導入容量は「野心的目標」と表現されていますが、世界全体の導入見通しに比べ大きく劣後しているのは図1および2のグラフから明らかです。 2050年の全世界で容量8~12倍、導入率約90%のシナリオに日本がどれだけ貢献できるか、とても心許ないレベルとなっています。

図2 世界全体および日本の再生可能エネルギー導入率将来見通し

(IEA (2023),日本政府(2021), 経済産業省(2020)より筆者作成)

バックキャスティングの発想

日本では、日本のグリーントランスフォーメーション(GX)を評価する際に「欧州のような一足飛びの脱炭素でなく段階的に…」といった形で、メディアを通じて国際動向が恣意的に歪曲されがちです。しかし、ここまでの議論で明らかな通り、脱炭素を「急ぐ」のは欧州だけではなく、むしろ国連やIEA, IRENAなどの国際機関です。そしてそれは(さまざまな後ろ向きな議論もあるものの)COPにおいて徐々に世界の全ての国の合意となりつつあります。

国際機関が脱炭素を「急ぐ」のは、国連が掲げる持続的な開発目標(SDGs)に合致しており、これまた国連の機関の一部である国連環境計画(UNEP)と世界気象機関(WMO)によって設立された気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の科学的知見に基づくものだからです。

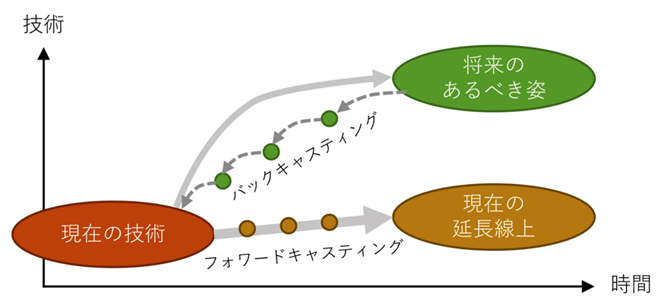

それ故、種々の国際機関が公表する将来シナリオや見通しでは、図3に見るように、現状の技術や政策の枠内で実行可能な数値を積み上げたフォワードキャスティングではなく、将来のあるべき姿(例えば1.5℃目標)から逆算したバックキャスティングの考えが色濃く反映されています。従来の積み上げ方式で算出されがちな国が決定する貢献(NDC)は、依然としてパリ協定が掲げる1.5℃目標と大きく乖離していますが、この原因もバックキャスティングとフォワードキャスティングとの乖離に帰着します。

図3 フォワードキャスティングとバックキャスティングの概念図

(安田(2019)より引用)

因みに、前述のCOP28のGST合意文書では 決定的な10年間critical decadeという用語が5回登場し、この決定的な10年間に「急ぐ」ことが繰り返し強調されています。しかし、日本政府のCOP28結果概要では何故かこの用語は全く登場しません。図1および図2の世界と日本の将来目標(あるいは見通し)のギャップは、このバックキャスティングとフォワードキャスティングとの乖離を象徴していると言えるでしょう。

再エネ超大量導入時代に向けて

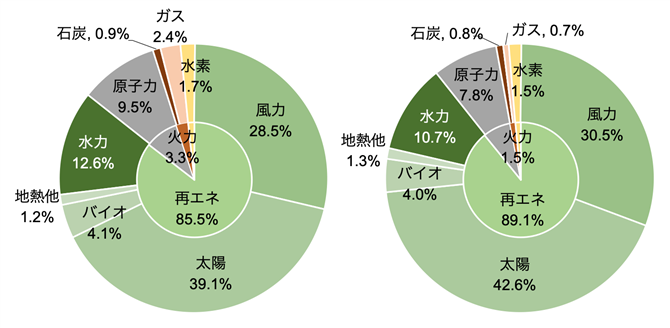

これまで見てきたように、IEAやIRENAなど複数の国際機関がパリ協定1.5℃目標遵守に向けて、2030年までに全世界で再生可能エネルギー電源の容量を3倍(COP28で合意)、2050年には8〜12倍、そして導入率では約9割というシナリオを立てています。図4に改めてIEAのNZEシナリオにおける2040年および2050年の電源構成を示します。図から見て明らかな通り、単に再生可能エネルギーが8〜9割になるだけでなく、既に2040年の段階で火力発電はわずか3%程度となります。複数の国際機関がこのようなシナリオを立てていること自体、日本ではほとんど報道されず、多くの人が世界の動向を「知らされていない」状況です。

図4 IEA NZEシナリオにおける2040年(左図)および2050年(右図)の電源構成

(IEA (2023)より筆者作成)

このような再生可能エネルギー超大量導入時代では、調整力はどうするのでしょうか? 日本において多くの方が、とりわけ従来の電力工学に詳しい人ほど「無理だ」「できっこない」と反応するかもしれません。日本では「再エネは不安定で火力による調整力が必要」「蓄電池がないと再エネはもう入らない」という必ずしも最新の科学的知見に基づかない言説が多く流布しており、研究者ですらそれを無省察に受け入れてしまう傾向にあります。

しかし、世界の最先端の研究や実務は確実に、このIEAやIRENAが描く再生可能エネルギー9割、そして火力わずか数%の将来が2040年頃に(場合によっては前倒しでもっと早く)やってくることを念頭に置いて、将来の布石を打っています。そのソリューションが、系統柔軟性 grid flexibilityです。系統柔軟性とは、端的にいうと従来の調整力 regulation powerや予備力 reserveの上位概念です(系統柔軟性の詳細に関しては、本稿の範囲を超えるため、過去の拙著コラムおよび2024年3月に発行予定のエネルギー・資源学会誌(会員限定)をお読み下さい)。

気候変動第策、脱炭素の最有力手段が風力・太陽光などの再生可能エネルギーであることはIPCCやIEA、IRENAなど複数の国際機関が科学的知見に基づき繰り返し述べています。再生可能エネルギーが9割に達し、火力発電がわずか数%となる未来の電力システムがあと十数年でやってくることを想定しなければなりません。そのためには系統柔軟性が必要です。柔軟性という新しい概念なく、従来の「調整力」という古典的発想に留まったまま将来の電力システムを議論しても、却ってイノベーションを阻害し、ますますグローバルスタンダードから乖離し、国際貢献や国際競争から脱落していくことでしょう。日本も新しい概念で古典理論を書き換えていかなければなりません。

(キーワード:バックキャスティング, 再生可能エネルギー大量導入, 柔軟性)

【本コラム原稿はエネルギー・資源学会誌「エネルギー・資源」(会員限定)2024年3月号の特集号に掲載予定の解説論文の一部を一般の読者向けにアレンジしたものです。転載・改変をご許諾頂いたエネルギー・資源学会に篤く御礼申し上げます。】

【2014年1月27日:修正変更】